| • Diabetes mellitus |

10–30 % |

| • KHK, Myokardinfarkt |

20–45 % |

| • COPD, Asthma |

ca. 30 % |

| • M. Parkinson |

40–50 % |

| • Epilepsie |

ca. 30 % |

| • Schlaganfall |

ca. 30 % |

| • Schädel-Hirn-Traumen |

ca. 30 % |

| • Multiple Sklerose |

ca. 40 % |

| • Dialysepatienten |

10–20 % |

| • Karzinompatienten |

ca. 25 % |

Bei Krankenhauspatienten wird eine 1-Jahres-Prävalenz von Majoren Depressionen mit 4–18 % angegeben. Hier ist jedoch von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.

Depressionen gehören heute zu den wichtigsten »Volkskrankheiten«. National wie international liegt die Lebenszeitprävalenz für depressive Störungen bei 13–20 %, die 12-Monats-Prävalenz bei 4–11 %.

Die Zahl der Menschen mit Depressionen steigt weltweit. Nach einer Studie der WHO waren 2015 rund 322 Millionen Menschen betroffen – 4,4 % der Weltbevölkerung. Dies bedeutet eine Zunahme von über 18 % im Vergleich zu einer Erhebnung von vor mehr als zehn Jahren. Ursächlich sind das Bevölkerungswachstum und die längere Lebenserwartung insbesondere von älteren Menschen. Eine Depression ist heute weltweit eine der wesentlichen Ursachen für eine Lebensbeeinträchtigung.

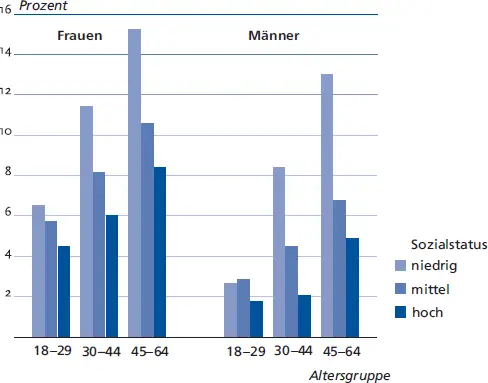

2.2 Soziodemografie, Alter und Geschlecht

Eine depressive Symptomatik anhand des Patient-Health-Questionnaire (PHQ-9 > 10 Punkte) bestand bei 8,1 % der Erwachsenen (Frauen 10,2 %, Männer 6,1 %) mit höchster Prävalenz in der Altersgruppe von 18–29 Jahren.

Frauen haben ein etwa doppelt so hohes Erkrankungsrisiko wie Männer. Mit steigendem Alter und nach einer WHO-Kohortenstudie in den letzten Jahrzehnten nähern sich die Geschlechtsverteilungen an. Ersterkrankungen zeigen bei Frauen einen früheren Krankheitsbeginn. Bei der saisonalen Depression (SAD) überwiegen Frauen mit ca. 75 %. In den letzten Jahren fand die Depression bei Männern vermehrt Beachtung (siehe  Kap. 3.3.1).

Kap. 3.3.1).

Die gepoolten Daten der GEDA-Studie bestätigen den Befund, dass bei Frauen in Deutschland signifikant häufiger die Diagnose Depression festgestellt wird als bei Männern. Insgesamt geben 8,9 % der Frauen und 5,2 % der Männer im Alter zwischen 18 und 64 Jahren an, dass bei ihnen in den letzten zwölf Monaten eine Depression oder eine depressive Verstimmung ärztlich oder psychotherapeutisch diagnostiziert wurde.

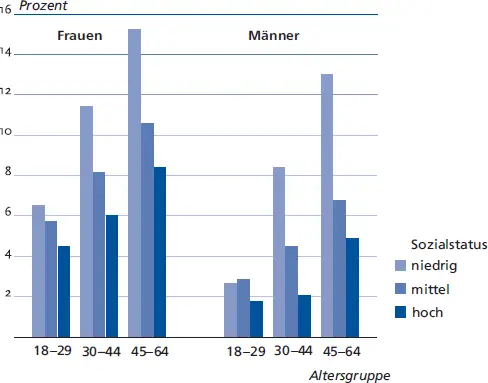

Altersverlauf. Während nur knapp 6 % der Frauen und knapp 3 % der Männer zwischen 18 und 29 Jahren von einer Depression oder depressiven Verstimmung innerhalb der letzten zwölf Monate berichten, sind es bei den 30 bis 44-Jährigen 8 % bzw. 4,4 %, bei den 45- bis 64-Jährigen 11,0 % bzw. 7,2 %.

Die Angaben zur Prävalenz von Altersdepressionen schwanken erheblich: In der Berliner Altersstudie wiesen knapp 5 % der über 70-Jährigen eine Major Depression auf, ca. 10 % erfüllten die Kriterien der Diagnose Depression. Die 12-Monatsprävalenz in Heimen liegt bei 15–25 %. Eine Metaanalyse von neun europäischen Studien (EURODEP) kam zu einer Prävalenz von 8,8–23,6 %, im Mittel von 12,3 % (n = 13.808 über 65-Jährige). Ein Review ergab eine Prävalenz in Privathaushalten von 1–10 %, für Heimbewohner von 14–42 % und betonte erhebliche methodologische Differenzen. Ein großes internationales Haushalts-Survey mit über 42.000 Interviewten kam zu dem Ergebnis, dass die Prävalenz depressiver Störungen mit dem Alter abnahm bei gleichzeitiger Zunahme (chronischer) körperlicher (Schmerz-)Symptome und hoher Komorbidität bei Depressiven. Jüngst ergab die AgeMooDe Studie bei > 75-Jährigen eine Depressionsprävalenz von ca. 18 % (Major Depression 8 %). Die niedrigere Depressionsrate bei den > 65-Jährigen wird mit einer höheren Resilienz und Copingstrategien Älterer in Verbindung gebracht.

Sozialstatus. Der Anteil von Menschen mit Depressionen ist in unteren Sozialstatusgruppen größer als in oberen Statusgruppen. Die Prävalenz beträgt für Frauen mit niedrigem Sozialstatus 11,8 % und für Frauen mit hohem Status 6,9 %. Bei Männern liegen die vergleichbaren Prävalenzen bei 8,8 % und 3,4 %. Diese Unterschiede zeichnen sich bei Frauen und Männern vorrangig ab dem mittleren Erwachsenenalter (30 Jahre und älter) ab.

Alleinerziehende erhalten im Vergleich zu Kinderlosen häufiger die Diagnose einer Depression. Bei Frauen finden sich häufiger Brüche im Lebensverlauf und in der Erwerbsbiografie, ihnen wird auch eine geringere Anerkennung der Familienaufgaben im Vergleich zur Erwerbsarbeit zuteil. Frauen leisten häufiger und in höherem Ausmaß als Männer unbezahlte Arbeit im Haushalt und bei der Erziehung der Kinder; die Erwerbsbeteiligung von Frauen mit Kindern ist niedriger. Der Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Depression ist bei Männern stärker ausgeprägt als bei Frauen.

Das Zusammenleben mit einem Partner wird als Schutzfaktor für die psychische Gesundheit angesehen. Deutliche Unterschiede in der diagnostizierten Depression zeigen sich bei beiden Geschlechtern aller Altersgruppen zwischen Alleinlebenden und nicht allein lebenden Personen. Die Prävalenzen bei Frauen und Männern in fester Partnerschaft sind deutlich niedriger im Vergleich zu denjenigen, die nicht in einer festen Partnerschaft leben. Getrennt lebende, geschiedene und verwitwete Männer haben doppelt so häufig eine depressive Störung. Geringe soziale Unterstützung geht bei Frauen und Männern in allen Altersgruppen mit einer deutlichen Erhöhung der Prävalenz diagnostizierter Depression einher.

Abb. 2.1: 12-Monats-Prävalenz für diagnostizierte Depression bzw. depressive Verstimmung nach Alter und Sozialstatus (Datenquelle: GEDA 2009, 2010; Müters et al. 2013)

2.3 Abschließende Bemerkungen

Hinweis

Unterschiedliche Erhebungsstrategien (Fragebögen, Selbsteinschätzung, Telefoninterview, Zeitraumbezug, persönliche Untersuchung) und Definitionen (z. B. ICD/DSM-Kriterien) haben erhebliche Auswirkungen auf Prävalenzschätzungen. Depressive Symptome oder vorübergehende depressive Verstimmung geben ca. 25 % der Allgemeinbevölkerung an, die strikten Kriterien einer depressiven Episode nach DSM erfüllen in einer 12-Monats-Querschnittsprävalenz ca. 8 %, depressive Syndrome lassen sich bei ca. 12 % diagnostizieren (Wittchen und Pittrow 2002).

Psychische Krankheiten – insbesondere Depressionen – erfahren in den letzten Jahren eine konträre Entwicklung in Selbst- und Fremdwahrnehmung. Waren sie lange Zeit tabuisierte, heimliche, negativ bewertete und in ihrer Häufigkeit und Bedeutung immens unterschätzte Krankheiten, sind sie heute medial und gesellschaftspolitisch – auch oder sogar primär aus gesundheitsökonomischen Gründen – sehr präsent mit der Gefahr, dass fast alltägliche Befindlichkeitsstörungen zu behandlungsbedürftigen Krankheiten hochstilisiert werden und eine Überdiagnostik erfolgt (vgl. »Burnout-Welle«). In Befragungen angegebene Stimmungsschwankungen, Verstimmungszustände, Belastungs- und Anpassungsstörungen werden zu depressiven Syndromen. In Statistiken der Krankenkassen liegen Depressionen vorne, da diese Diagnose für Abrechnungen erforderlich ist oder diese erleichtern. Auch in Psychosomatischen Kliniken werden überwiegend depressive Störungen diagnostiziert. So leben wir in einem Land mit »Millionen Depressiven«.

Exakte Zahlen zur Häufigkeit hängen von Stichproben- und Diagnosekriterien sowie Untersuchungsinstrumenten ab. In den letzten Jahren ist eine Zunahme der Depressionsraten zu verzeichnen. Berücksichtigt man methodologische Fallstricke (z. B. Falldefinition, Stichprobe) ist eine echte Zunahme depressiver Erkrankungen fraglich (Richter et al. 2008). Auch beruhen die Datenanalysen auf Querschnittserhebungen und ermöglichen damit keine Aussagen über die Richtung bzw. Kausalität der Zusammenhänge.

Читать дальше

Kap. 3.3.1).

Kap. 3.3.1).