Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts hat sich die Geriatrie in Österreich rasch weiterentwickelt. Das GZW übernahm dabei auf vielen Gebieten eine dankenswerte Vorreiterrolle; die Sorge um die letzte Lebensphase alter Menschen trat dabei leider wieder etwas in den Hintergrund. Unter dem Motto »Wir sind keine Endstation!« wurden neue Konzepte erarbeitet, die entscheidend dazu beitrugen, die Türen des Pflegeheims für viele Menschen noch einmal zu öffnen: Patientinnen, die früher für immer in der Institution geblieben wären, konnten dank gezielter, kompetenter Hilfe und Förderung doch wieder nach Hause gehen. Für die Mehrzahl unserer Patientinnen, für die vielen schwerkranken, von fortgeschrittener Demenz betroffenen, schwer pflegebedürftigen Menschen, für die es keine Alternative gibt, die weiterhin bis zu ihrem Tod bei uns blieben, änderte sich durch die attraktiven Konzepte allerdings wenig. Auch die der Geriatrie nun etwas reichlicher zuströmenden Ressourcen flossen an ihnen, den auch weiterhin ungeliebten Stiefkindern der Wohlfahrtsgesellschaft, vorbei. Sie blieben politisch uninteressant, mit ihnen ließ sich das Ansehen der Geriatrie nicht verbessern. Da sich die Öffentlichkeit von ihnen abwandte, blieben auch die Medien stumm. Das Lebensende alter Menschen blieb ein weißer Fleck auf der Landkarte menschlichen Lebens. Wie die Corona-Krise ab 2019 deutlich machte, ist das leider heute noch vielfach genauso.

Unsere Abteilung war eine Langzeitabteilung. Von unseren Patientinnen gehörten bestenfalls vereinzelte zu den »Hoffnungsträgern«. Dennoch bedeutete es für meine Mitarbeiterinnen eine gewaltige Entscheidung, sich ausschließlich in den Dienst jener alten Menschen zu stellen, deren Zustand nicht mehr wesentlich verbessert werden kann und die »nur mehr auf das Sterben warten«. Noch immer empfinden sehr viele am Krankenbett Tätige das Sterben als Niederlage oder als Regiefehler, der – wenn er sich auch leider oft nicht vermeiden lässt – eigentlich nicht vorkommen sollte. Sterbende Patientinnen wurden über lange Zeit nur als Belastung empfunden. »Hoffentlich stirbt sie nicht bei mir«, war ein Stoßseufzer, den ich ungezählte Male gehört habe.

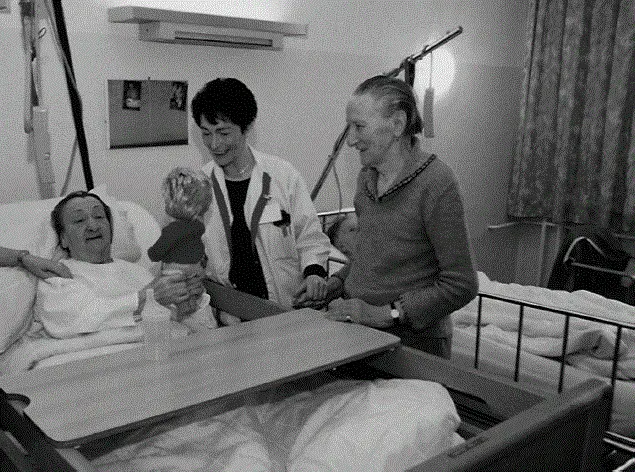

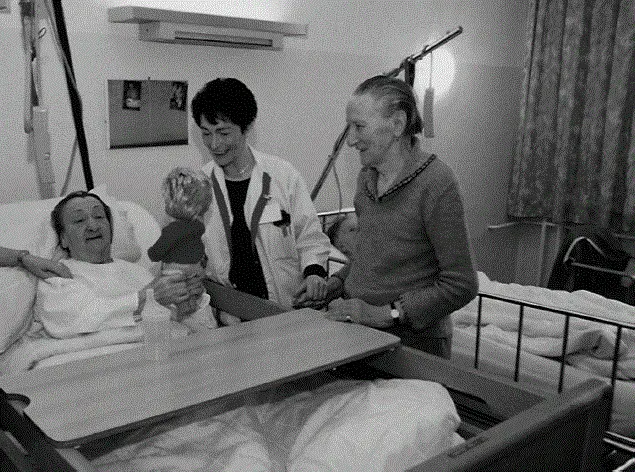

Allmählich gelang es Susanne Pirker und mir gemeinsam, festgefahrene Gewohnheiten in einer Strategie der kleinen Schritte infrage zu stellen. Der Umgangston an der Abteilung begann sich zu verändern, er wurde verständnis- und liebevoller. Schmerztherapie und die Begleitung Sterbender gewannen fast unmerklich auf allen Stationen an Bedeutung. Wünsche und Bedürfnisse unserer Patientinnen wurden zu zentralen Anliegen, die Zusammenarbeit mit den Angehörigen bekam allmählich einen höheren Stellenwert. Viele Mitarbeiterinnen schienen geradezu auf diese Veränderungen gewartet zu haben und begannen sich rasch und voll Freude eigenständig in diese Richtung zu entfalten.

Ende 1997 entschieden sich die Mitarbeiterinnen aller Stationen und aller Berufsgruppen dafür, schwerstkranke, zum Großteil demenzkranke Hochbetagte nach den Grundsätzen und Erkenntnissen der Palliative Care bis zu ihrem Tod zu betreuen, ihre Wünsche und Bedürfnisse kennen zu lernen und sich zu bemühen, diese so gut es geht zu erfüllen. Unser gemeinsamer Entschluss markiert die Geburtsstunde der Palliativen Geriatrie. Von nun an setzte ein Circulus virtuosus ein, eine nach oben führende Spirale, in der jeweils eines dazu beitrug, das andere besser zu machen. Es gelang, einzelne Mitarbeiterinnen und später auch ganze Teams zielführend auszubilden. Interesse und Freude an der Arbeit stiegen. Immer mehr Mitarbeiterinnen entwickelten ihre eigenen, weiterführenden Ideen. Seit 1999 erarbeiteten Martina Schmidl und Ursula Gutenthaler gemeinsam mit ihrem Team unter großem Einsatz und mit hohem Engagement ein palliatives Betreuungskonzept für hochbetagte Menschen mit fortgeschrittener Demenz. Das Konzept fand bald nationale und internationale Beachtung (  Kap. 10,

Kap. 10,  Kap. 11,

Kap. 11,  Kap. 19).

Kap. 19).

Natürlich blieben auch Rückschläge nicht aus. Wir hatten nie die Möglichkeit, uns unsere Mitarbeiterinnen auszusuchen, wir bekamen sie zugewiesen. Unsere Arbeitsschwerpunkte konnten nicht allen gefallen und bildeten bestimmt auch nicht für alle den geeignetsten Weg.

Das Team einer unserer Stationen stellte im Laufe der Zeit fest, dass es eigentlich lieber etwas anderes gemacht hätte. Dank der hohen Kooperationsbereitschaft der Direktion konnte die Station zur allseitigen Zufriedenheit an eine andere Abteilung übersiedeln und einer Station Platz machen, die sich zu uns gewünscht hatte und bereit war, sich mit unseren Zielen zu identifizieren. Es kam auf allen Stationen vor, dass sich Schwestern und Pfleger von uns weg meldeten. Mindestens ebenso viele an anderen Abteilungen Beschäftigte interessierten sich für unsere Arbeitsweise und wollten bei uns mitarbeiten. Im Großen und Ganzen verlief die Entwicklung so, wie wir es uns wünschten. Es ging nicht gerade schnell und ich wurde manchmal recht ungeduldig, aber wenn ich dann zurückblickte, erkannte ich, dass wir bereits einen weiten Weg zurückgelegt hatten. Mit der Zeit wurde unsere Arbeit nicht nur im GZW, sondern in weiten Kreisen im In- und Ausland anerkannt. 1999 gründeten wir – in der Hoffnung, Geld für Fortbildung, wissenschaftliches Arbeiten und kleinere »Luxus«-Investitionen für unsere Patientinnen zu gewinnen – den »Verein der Freunde der Palliativen Geriatrie«. Geld aufzutreiben ist nicht leicht, aber es gelang uns in den Folgejahren doch, wesentliche Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiterinnen, die vom GZW nicht übernommen werden konnten, zu finanzieren. Im Jahr 2000 wurde unsere Leistung vom Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) 3 öffentlich anerkannt: Die Abteilung wurde in »Abteilung für Palliativmedizinische Geriatrie« umbenannt. Im gleichen Jahr begann die Umgestaltung der Grünfläche hinter dem Pavillon zu einem Therapiegarten. Seit dem Sommer 2001 stand der Garten unseren Patientinnen zur Verfügung. Dass dieses aufwendige Projekt gelang, ist das große Verdienst von Fritz Neuhauser, der dafür lange Zeit mit großem Einsatz gekämpft hatte. Ebenfalls im Jahr 2001 begann die »Jungpensionistin« Susanne Pirker damit, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen zu rekrutieren, zu schulen und zu organisieren. Es waren nicht sehr viele, doch wir sahen bald deutlich, dass ihre Arbeit Früchte trägt (Pirker und Pirker 2021) und hofften zurecht darauf, dass das kleine Häuflein mit der Zeit anwachsen würde.

Um die Jahrtausendwende gelang es letztlich unsere Ziele klar zu definieren und in einer Zielplanung festgehalten:

Bestmögliche Lebensqualität bis zuletzt durch

• Schmerzlinderung

• Ganzheitliche Behandlung, Betreuung und Begleitung:

– Linderung quälender körperlicher Beschwerden

– Linderung seelischer sozialer und spiritueller Nöte

– Palliative Pflege

• Kompetenz der Mitarbeiterinnen in Ethik

– Respektvoller Umgang mit jeder Patientin, unabhängig von ihrem Alter, ihrem körperlichen und geistigen Zustand

– Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der Patientinnen

• Kompetenz in Kommunikation

– Optimierung der Kommunikation mit demenzkranken Patientinnen

– Vermeidung des schrittweisen Rückzugs Demenzkranker in ein Stadium des Vegetierens durch Validation

Читать дальше

Kap. 10,

Kap. 10,