Dentro de la historiografía indiana existen dos géneros o tipos discursivos que influyeron decididamente en la construcción de la Historia ovetense. Dos procedimientos narrativos que evolucionaron en el transcurso del siglo XII y que se extendieron por toda España hasta alcanzar los territorios por ella conquistados: uno, literario, basado en el texto o narración – narratio o ars narrandi – que recupera y organiza los hechos pasados como parte de un género discursivo retórico – rerum gestarum – a través de la composición de cantares de gesta, relatos de viajes, novelas de caballerías e historia moral, y otro, historiográfico, que busca explicar los hechos históricos en un sentido moderno; esto es, dar cuenta de las particularidades de los acontecimientos a través del criterio de verdad que reflejan lo «visto» y lo «vivido» – res gestae . 39Pero como ya señaló José Antonio Maravall, la autoridad moral del hombre sabio no se vio súbitamente reemplazada por la autoridad del testigo ocular e investigador de los acontecimientos. 40El «yo estuve allí» como transmisor de conocimientos de primera mano evocaba una presencia participatoria que se remontaba a Tucídides (455-395 AC), Polibio (208-126 AC) y Flavio Josefo (37-95 DC), 41un contacto sensitivo –la vista, el tacto, el olfato, el sabor, e incluso el sonido– con la naturaleza americana, una tangibilidad de percepción que se correspondía con los acontecimientos del presente americano. También sugería un conocimiento acumulativo, enciclopédico, que favoreció la progresiva revisión y el cuestionamiento de enunciados anteriores, abriendo la posibilidad de añadir nueva información sobre los límites del mundo a través de una nueva cultura del viaje de gran popularidad durante el Quattrocento italiano (1350-1550). 42

La unidad de estos procedimientos o grupos narrativos depende de una serie de principios reguladores que definen y delimitan una formación discursiva (e.g., la historiografía o ars historiae de mediados del siglo XVI) sobre la base de lo que Walter D. Mignolo ha definido como metatexto. O lo que es lo mismo, el «medio» a través del cual una disciplina (e.g., la historia, la literatura) controla la producción de discursos (texto, narración) y el dominio de objetos (e.g., el contenido del texto en cuestión). 43La inclusión de unos pasajes meta-textuales, prólogos o proemios al inicio de cada libro, inspirados en la Historia Naturalis de Plinio, proporcionaban un sentido de orden que justificaba la lógica específica de cada uno de ellos en relación con el esquema general de la obra. 44

La Historia , que integra los ochenta y seis capítulos contenidos en De la Natural Historia de las Indias (más conocido como Sumario ), además de la historia española hasta la fecha, buscaba un lugar en el contexto literario del Renacimiento para lo que había sido designado en la primera edición de la Geografía (1513) de Claudio Ptolomeo como terra incognita . Mientras que Alberto M. Salas sostuvo que el gusto de Oviedo por describir las novedades y lo maravilloso podría compensar por cualquier descuido en el orden expositivo, 45Stephanie Merrim planteó que esta «totalidad amorfa» obedecía a una ideología premeditada –un estilo histórico y no el producto directo de las circunstancias– que estaba indisolublemente ligado a una poética renacentista en la que la contemplación de la naturaleza era el vehículo para la contemplación de Dios como hacedor. 46

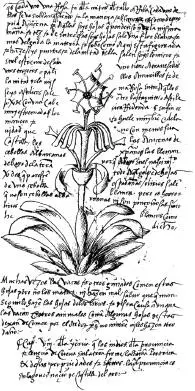

Una de las características esenciales del discurso natural ovetense es la creencia en la utilidad de todas las cosas naturales: «no hay cosa errada ni mal compuesta en la natura, porque el Maestro y Hacedor de ella, no pudo errar, ni hizo cosa desconveniente o sin provecho, pues que hasta en las ponzoñas y cosas nocivas hay secretos medicinales y excelentes propiedades; y cuanto son más varias y diferentes, tanto es más hermosa la Natura». 47Dios no había creado cosa inútil. Lo que hacía falta era tratar de averiguar su utilidad a través de la clasificación y la comparación. Antonio Barrera ha señalado que el Sumario formaba parte del interés de la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias por recopilar información acerca de la cosmografía, geografía y los recursos naturales y humanos del Nuevo Mundo. 48Oviedo describió la existencia de felinos, roedores, insectos, reptiles y aves conocidas y diferentes a las que había en España, confirmando la existencia de peces voladores («luengos del tamaño de sardinas»), siguiendo la tradición de los bestiarios medievales. Pero no hay que olvidar que aquellas imágenes exóticas y exuberantes que Oviedo envió a sus amigos y patronos españoles e italianos, al mismo tiempo que desafiaban los límites de la historia clásica sobre la irrepresentabilidad de lo natural, situaban sus descripciones al servicio de una ideología colonial expansionista que Oviedo compartía. Dicho instrumento informativo fue concebido como un «discurso de la verdad» que impuso un orden social y político sobre el Nuevo Mundo, de modo que el monarca pudiera ejercer de manera más eficaz su soberanía o dominio sobre los reinos hispánicos, tanto en su dimensión interior como internacional. 49

Lirio.

Perorica.

Para muestra un botón. En la Historia General y Natural de las Indias (1535), Fernández de Oviedo sostuvo que los habitantes del Nuevo Mundo eran en realidad los descendientes de una diáspora visigoda, con lo cual redujo la singularidad del descubrimiento de Cristóbal Colón y las donaciones pontificias del Papa Alejandro VI ( Inter Caetera I y II, 1493) a un segundo nivel. 50No se trataba del descubrimiento de un continente, sino del hallazgo no premeditado de unas islas lejanas, fabulosas, para la antigüedad mediterránea –las legendarias Hespéridas, o Hespéride– que tomaban su nombre del rey Hespero XII, uno de los veinticuatro antiguos reyes de España, según la versión propagada por Juan Annio de Viterbo, que las habría mandado descubrir más de tres mil años antes. 51El primer Almirante se convirtió, así, en un instrumento de la Providencia Divina al devolver el señorío de las islas antillanas a España, con lo que la verdad cognitiva quedaba supeditada a una verdad normativa o moral de orden superior. 52Esta exaltación de los valores «patrios» no era ajena a la historiografía tradicional, defensora de la restauración de la monarquía visigoda. Si Oviedo se alineó con esta postura «nacionalista» era para reivindicar los cronistas hispanos frente a la cultura grecorromana. 53

Diversos historiadores (José Manuel Nieto Soria, Mª Dolores Pérez Baltasar) han llamado la atención sobre los recursos propagandísticos y legitimadores puestos al servicio de las necesidades políticas de la realeza Trastámara por algunos historiadores y miembros del clero, como Pablo de Santa María (1350-1435), Alfonso de Cartagena (1384-1456), Rodrigo Sánchez de Arévalo (1404-1470) y Lope de Barrientos (1382-1469). Todos ellos compartían un providencialismo de puras raíces medievales que identificaba lo castellano con lo hispánico, estableciendo conexiones entre los Trastámara y la realeza visigoda. 54La utilización del conocido recurso de remontarse a un pasado remoto y heroico, basándose en ese criterio tan típico de la mentalidad medieval, según el cual, cuanto más antiguo, más legítimo, llevó al capellán y cronista real de la reina Isabel, Diego Rodríguez de Almeida (1426-1489), a otorgar una antigüedad de cerca de mil años a la dinastía española ( Compendio historial de las crónicas de España , 1476-1480). 55No debe sorprender, pues, que Fernández de Oviedo buscara también apoyos en el pasado visigodo para construir un modelo de verdad imperial adaptado a la realidad de la unificación y expulsión sarracena. El objetivo no era otro que ofrecer la imagen de una continuidad, la de la realeza española, ininterrumpida a través de los siglos, legitimando así las pretensiones universalistas de la nueva dinastía de los Habsburgo. 56

Читать дальше