La peculiaridad de las trayectorias va acentuándose con el tiempo debido a que cada experiencia constituye una plataforma de partida para los cambios posteriores. Aunque efectos como el de cohorte (influencias históricas y culturales que afectan a los miembros de una generación en un contexto determinado) y el de período de edad (influencias normativas de edad que están relacionadas con la programación genética y de socialización) hacen semejantes, en algunos aspectos, al desarrollo y en ese sentido lo condiciona, querámoslo o no, no dejamos de hacer elecciones que van encauzando nuestra vida en una particular dirección.

La forma que adoptan los cambios está mediatizada por la identidad de cada cual, en tanto que tiende a elegirse la alternativa más acorde con lo que uno ha llegado a ser con el paso del tiempo. Aunque no somos siempre libres para elegir lo que nos pasa, sí que lo somos para responder a lo que nos pasa; optamos por lo que nos parece bueno o conveniente para nosotros, y en ese sentido vamos inventando nuestra forma de vida... «y como podemos inventar y elegir, podemos equivocarnos» (Savater, 1991: 32).

Considerando que ser libre para elegir implica hacer elecciones más o menos acertadas (que dan lugar a situaciones o experiencias de crecimiento y maduración o deterioro), las trayectorias de vida pueden ser concebidas como una cúmulo de ventajas o desventajas que siguen lo que se ha denominado principio de acentuación (Elder, 1998). Este principio viene a decir que las disposiciones y los atributos que se han ido gestando en momentos pasados modelan la forma de reaccionar ante nuevas situaciones y tienden a persistir. Este principio explica, en parte, que la heterogeneidad entre las trayectorias personales vaya incrementándose con la edad y que se tienda a acopiar cierto tipo de ventajas o desventajas en función de las experiencias vividas.

No obstante, es evidente que el principio de acentuación no es una ley inquebrantable. En esa compleja interacción biológico-psicológico-social continuamente cambiante a lo largo del tiempo que da cuenta del desarrollo, pueden producirse –y de hecho se producen– experiencias que conducen a tomar decisiones que desafían las creencias, los compromisos y las costumbres establecidas y que rompen en algún sentido los ciclos de ventajas y desventajas iniciados. Estas experiencias suelen vivirse como transiciones y crisis.

Tanto las transiciones como las crisis, entendidas de modo muy general como procesos que implican «un cambio de estado psicosocial que exigen tomar decisiones importantes respecto a su afrontamiento» (Clausen, 1972), son momentos del desarrollo en los que más fuerza tiene o cuando más se debilita la acentuación. Precisamente es la magnitud del desafío a las creencias básicas lo que puede conducirnos bien a aferrarnos a la seguridad de lo conocido y decidir de forma continuista, bien, por el contrario, a buscar, evaluar y comprometernos con formas nuevas de pensar o actuar que den lugar a un cambio en la trayectoria vital.

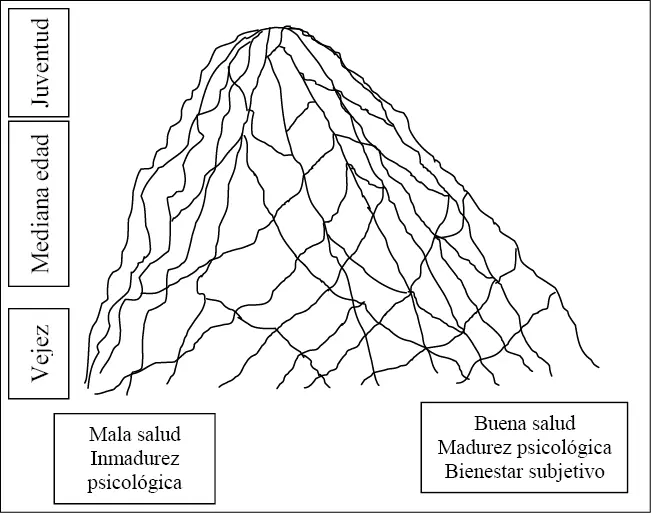

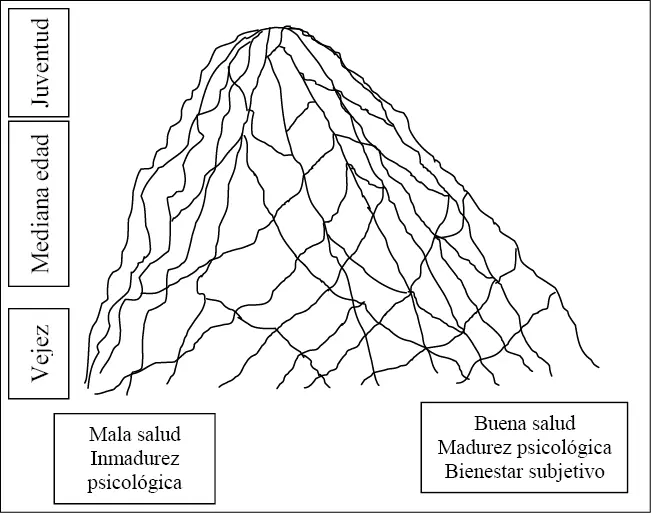

La metáfora del desarrollo adulto como el descenso de una montaña surcada por senderos y barrancos (Bee, 1996) permite representar la idea anteriormente expuesta de que las trayectorias vitales adoptan formas muy diversas y que, aunque condicionadas por el contexto y por el pasado, dependen en última instancia de las elecciones de la persona (figura 1.1). El viaje de la vida adulta comienza en cada caso particular en un punto determinado de la montaña, que en función de cómo se vivió en la infancia y la adolescencia tendrá un relieve más o menos abrupto. No importa desde dónde se inicia el viaje, cualquier descenso incluye tramos de desigual dificultad: suaves pendientes que atravesamos sin especial esfuerzo y trechos escarpados y resbaladizos en los que hemos de cambiar el ritmo y la forma de marchar anteriores y, a veces, decidir si modificamos o no de rumbo ante un cruce de caminos. El viaje, dependiendo en gran medida de las decisiones tomadas en las encrucijadas, va transcurriendo como una sucesión de etapas que bien llevan a zonas cada vez más angostas y accidentadas, bien podrán vivirse como una sucesión de experiencias de enriquecimiento, aprendizaje y satisfacción. En esta metáfora, las transiciones y las crisis evolutivas aparecen no simplemente como nexos entre los períodos de estabilidad, sino como los momentos en los que de forma decisiva se construyen las estructuras vitales y se van configurando las trayectorias de vida.

Figura 1.1. El viaje por la vida adulta (tomado de Bee, 1996)

2. DEFINICIÓN DE TRANSICIÓN, CRISIS Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

Los conceptos de transiciones, sucesos y crisis poseen ciertas características comunes que conducen, en muchas ocasiones, a su utilización indiscriminada, como se aprecia, por ejemplo, en el siguiente texto:

El curso de la vida está constituido por grandes y pequeñas transiciones… De forma apropiada, las grandes transiciones son denominadas frecuentemente crisis. La palabra crisis procede del griego krinein, ‘separar’, y significa momento decisivo, punto de giro o momento crucial. En Medicina se utiliza para referirse al punto en el transcurso de una enfermedad cuyo desenlace puede ser la recuperación o la muerte. Esta implicación patológica y a menudo fatalista parece estar asociada comúnmente con el término. Para evitar esta connotación negativa, algunos autores emplean el término suceso, que, en un sentido general simplemente significa algo que ocurre, y que puede emplearse sin ningún género de dudas a crisis positivas como la graduación, el matrimonio, una promoción laboral, tanto como a crisis negativas como un despido laboral o un divorcio (Reese y Smyer, 1993: 1-2).

Estos conceptos están relacionados con el cambio psicológico, con la inestabilidad y la ruptura o alteración de una situación personal previa, con la adaptación y el afrontamiento, etc. Sin embargo, también poseen otras características diferenciales que conviene tener en cuenta cuando iniciamos su estudio.

Suceso

El término suceso lo emplearemos para designar experiencias concretas que, aunque usualmente dan lugar a transiciones o crisis, no siempre actúan como demarcadores de estos procesos de cambio. En muchas ocasiones, se produce una crisis o una transición precisamente porque no ocurre un suceso que se espera, y en otras muchas por una acumulación de estrés o insatisfacción en situaciones cotidianas o cambios paulatinos en el contenido de los roles que se desempeñan o en las relaciones que se establecen.

Un suceso es simplemente algo que ocurre; así visto, su gravedad e impacto es de una amplitud infinita. Por ejemplo, una experiencia como la menopausia puede ser vivida como un cambio sin relevancia alguna, como un cambio significativo biológico que no altera las asunciones ni la conducta habitual de la mujer, como una redefinición de su propia identidad y su manera de comportarse, como una nueva situación que le exige ciertas adaptaciones y un cierto estrés o como una crisis personal grave debido a que asocie, por ejemplo, el fin de su capacidad reproductiva con la pérdida de su valor como mujer y como decrepitud. Por otra parte, no todos los grandes cambios vitales están provocados por sucesos concretos y fácilmente identificables; por ejemplo, una persona puede sufrir una crisis debido a un replanteamiento de sus creencias religiosas, o por la acumulación de conflictos no resueltos en una relación de pareja o de amistad, o por la insatisfacción creciente en un determinado rol laboral.

Transición

La definición de transición continúa siendo una cuestión abierta. Mientras que algunos autores la definen por el propio suceso que las marca –paternidad/maternidad, convertirse en abuelos, jubilación, menopausia–, otros consideran que solo podemos hablar de transición cuando existen importantes cambios cualitativos internos en la persona que los vive, que afectan a sus roles y relaciones interpersonales (Pérez Blasco, 1998):

Читать дальше