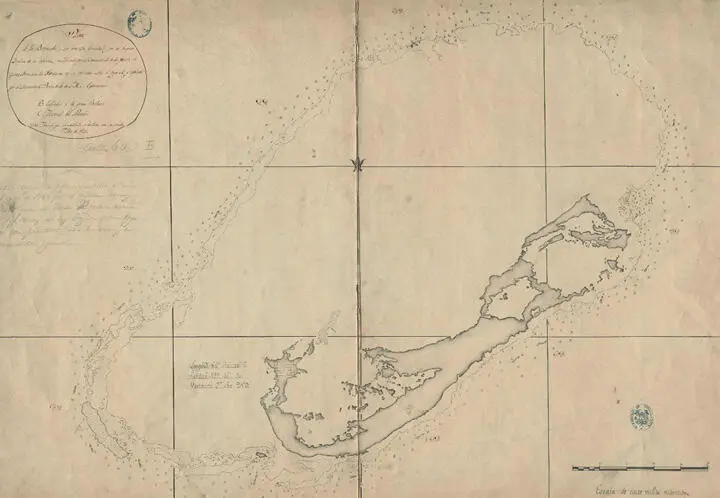

1 ...6 7 8 10 11 12 ...22 Entre soldados y artilleros había 700 hombres y, añadiendo niños, mujeres y ancianos, todos sumaban 2.000 personas, en su mayoría ingleses, pero también había un nutrido grupo de comerciantes judíos y calvinistas flamencos: “Los más son forajidos […], todos desean por cualquier medio la libertad” (Relación de las islas de las Bermudas, p. 4). Su fundación fue espontánea, no planificada por la monarquía, sino por mercaderes aventureros que, incluso, designaban sus propios gobernadores encargados de cobrar derechos a las mercancías enviadas a los armadores de Inglaterra y otros lugares. Especialmente, compraban cueros y tabaco, por entonces muy demandados en el mercado británico.

Los habitantes de las Bermudas desempeñaron el rol crucial de favorecedores del comercio oceánico transimperial. Desplegaron estrategias para crear sólidas redes de familiares extendidas en el mundo Atlántico, ubicadas en diferentes puertos, donde asentaban su residencia y canalizaban transacciones entre parientes y paisanos, acomodando mecanismos sostenidos sobre la seguridad y reciprocidad mutua. Fueron clanes de marineros complejamente entrelazados que engrasaron la maquinaria del comercio transoceánico (Jarvis, 2010).

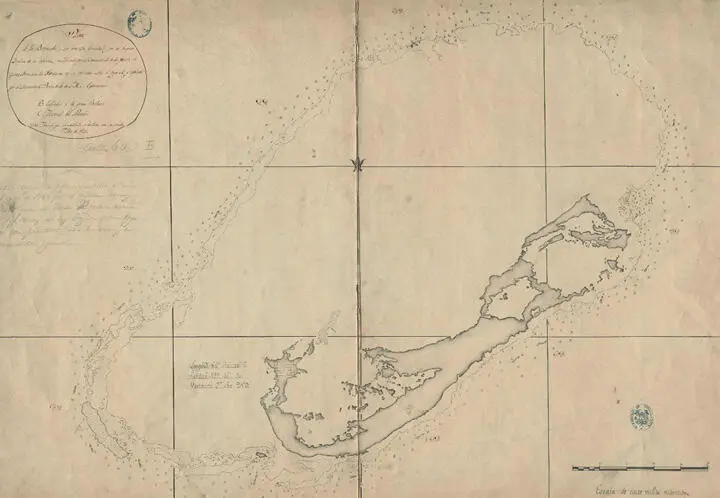

Figura 1. Plano de la Bermuda y sus arrecifes, levantado por los buques Yngleses de la estación, rectificado por el comandante de la Fragata de Guerra Francesa la Hermione en su pérdida sobre el bajo A; copiado por el comandante Pavia de la de S. M. C. Esperanza. 1840

Fuente: Biblioteca Virtual Ministerio de Defensa (España). Plano de la Bermuda y sus arrecifes [MN- 14-B-5].

De las Bermudas a Yucatán y la Mosquitia. Maderas y contrabando

Durante el siglo XVI, los Habsburgo intentaron evitar que en el comercio americano participaran sus rivales; sin embargo, superadas las dificultades técnicas de navegación, los franceses primero y, luego, holandeses e ingleses, navegaron con asiduidad por el mar Caribe a finales del siglo. Desde el norte de La Española, e incluso Cuba, desarrollaron un expedito comercio de cooperación ilícita. Del mismo modo, numerosos grupos de contrabandistas se extendieron por las costas de la tierra firme, en concreto desde Margarita, Trinidad y, sobre todo, la península de Araya. La sal y el tabaco fueron los primeros reclamos comerciales por los que ingleses y holandeses mostraron interés (Naranjo, 2017).

Los impedimentos españoles a todo comercio por fuera del monopolio llevaron a los europeos a pensar en sus colonias y procurar su desarrollo agrario, sobre todo entre 1625 y 1650, tiempo en que el contrabando fue virulentamente perseguido. Los ingleses impulsaron con fuerza el cultivo de tabaco en Virginia, Saint Christopher, Barbados y otras pequeñas Antillas. Igualmente, los franceses tomaron Martinica, Guadalupe y Santa Cruz, y los holandeses se instalaron en Curazao, Aruba, Bonaire y San Eustaquio (Klooster, 2014, pp. 141-180).

En 1629, la Providence Company colonizó en el Caribe occidental el archipiélago de Providencia, San Andrés y Santa Catalina, lugar que sirvió posteriormente de base de apoyo y aprovisionamiento de Jamaica hacia el litoral de Honduras y Nicaragua en el siglo XVIII (Román y Vidal, 2019; Parson, 1964; Sandner, 2001). En la segunda mitad del siglo, los marinos ingleses regularizaron varios campamentos madereros en la costa este de Yucatán y la actual Belice y se enfocaron en la caoba, el cedro y las maderas tintóreas (Offen, 2000, pp. 113-135). Los piratas forestales agregaron el contrabando a la tala, afianzando así, desde 1670 en adelante, circuitos comerciales al interior de América Central, sobre todo cuando Inglaterra retiró su apoyo a los bucaneros, circunstancia que empujó a muchos al negocio de exportar maderas a Inglaterra, Nueva York y Jamaica. El consumo de tintes aumentó con el desarrollo textil e hizo de la piratería forestal una actividad lucrativa (Finamore, 2004, p. 30-47).

A medida que deforestaban los bosques costeros más accesibles, los leñadores extendieron sus operaciones a los ríos y penetraron el continente. A partir de ahí, durante dos siglos, las necesidades de las armadas y el consumo textil y maderero de Inglaterra y Europa depredaron los bosques del Caribe. Fue un comercio que, durante los siglos XVII, XVIII y XIX, alteró el paisaje natural, social y económico de las costas de América Central, Yucatán y las islas del Caribe, mientras que en Londres y Nueva York solo cambió el gusto por el estilo del mobiliario, la arquitectura y el color de la lana con la que abrigaban sus largos y fríos inviernos (Evans, 2013).

Al tiempo, los cortadores operaron también en el noroeste de Yucatán, en la laguna de Términos. Los leñadores fraguaron alianzas con los pueblos nativos costeros que, a cambio de armas y ron, sirvieron como temporeros en el corte, como mercenarios en Jamaica y como tratantes de esclavizados indígenas (Marcus, 1990; Winzerling, 1946).

Tras apropiarse de Jamaica, los ingleses fortalecieron su presencia en Honduras y la Mosquitia, aumentando los contingentes de hombres que acudieron a la corta de madera. La actividad forestal alimentó el contrabando: Jamaica, ubicada estratégicamente, está situada al este del continente, siendo la isla más cercana, guarecida de los vientos del Atlántico, pero cruzada permanentemente por suaves brisas. Situada a veinte leguas de Cuba, treinta y cinco de La Española y, hacia el sur, a 150 leguas de Santa Marta y Portobello y a 140 de Cartagena de Indias.

A través de Cartagena y Portobello, su comercio accedía a los circuitos de la plata y el oro del Perú (Vidal, 2002), pero también a la demandada Quina, clave para combatir la malaria y otras fiebres en tierras tropicales. Las costas de Santa Marta albergaban, además, un comercio de perlas, conectadas a Curazao y Santo Domingo. Por último, Campeche y Veracruz daban acceso a los tintes, la cochinilla, la plata mexicana y la medicinal zarzaparrilla, todos productos exportados a Inglaterra, donde gozaban de especial prestigio. Cerca también se hallaban las Islas Caimán y cientos de cayos vacíos con abundancia de tortugas, comida básica de la gente del mar. Durante el siglo XVIII, la isla se convirtió en el centro de la administración imperial y de los intereses ingleses en el Caribe occidental y, principalmente, en un centro de información. También, fue la colonia que concentró más población de lengua inglesa en el Caribe y, sobre todo, proveyó toda la logística imperial más allá de la ocupación de la región.

Los asentamientos costeros obstaculizaron el comercio entre España y el golfo de Honduras, y los mercaderes centroamericanos fueron obligados a desviar los envíos del añil de Guatemala y Honduras hacia el puerto de Veracruz a través de largas, difíciles y costosas rutas terrestres. En la segunda mitad del siglo XVII, el lago de Granada y el río San Juan dejaron de ser el lugar que recibía recuas de mulas con cochinilla, añil y pieles de Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica, para introducirlas, vía Cartagena de Indias o Portobello, en la Carrera de Indias. Durante el siglo anterior, esta fue la vía principal de las exportaciones de América Central. A finales del siglo XVII, las bocas del río San Juan quedaron sujetas a los pueblos mosquitos y sus socios, situación que duró más de un siglo, aunque el río nunca pudo ser tomado a pesar de este control (Raddel, 1970, pp. 107-125).

Pese a los desvelos y las precauciones españolas, en la segunda mitad del siglo XVII, los ingleses expoliaron sin miramientos los bosques de la región. En el último cuarto del siglo XVII, la presencia europea creció en el Caribe y el monopolio inició su decadencia. De manera similar, Jamaica y Curazao introdujeron el comercio europeo directo en el mercado del Caribe, señalando que en ambas islas judíos y protestantes estimularon el comercio incluso más allá de cualquier moralidad. La falta de escrúpulos y las ganancias mal obtenidas fueron impulsadas por la avaricia europea, apoyada en la progresiva secularización imperial, la ampliación del comercio y una racionalización basada en la ganancia (Block, 2012).

Читать дальше