IV.2.3 Frühkindliche Internet- und Mediennutzung

Der Gesetzgeber hat u. a. in § 176 Abs. 1 StGB legal definiert, dass er Kinder als Personen bis 14 Jahren erfasst. Diese Zeitspanne von 0–13 Jahren ist relativ weit gestreckt und erfasst unterschiedliche Stufen der kindlichen Entwicklung. Für die vorliegende Betrachtung der Mediennutzung durch Kinder ist jedoch insbesondere die Altersgruppe von Relevanz, auf die sprachlich – entweder in verbaler oder schriftlicher Form – eingewirkt werden kann. Dies kann in etwa ab drei bis vier Jahren für die verbale Aufnahmefähigkeit und bei sieben Jahren für die Lese- und Schreibfähigkeiten angenommen werden 355.

Die Mediennutzung dieser relevanten Altersgruppe ab ca. sechs Jahren ist in unterschiedlichen Studien für den deutschsprachigen Raum erhoben worden. Insbesondere die Studienreihe Kinder und Medien (KIM), die seit 1999 in einem Rhythmus von etwa zwei Jahren jeweils die Mediennutzung von Kindern ab sechs Jahren erhebt, ist eine grundlegende Quelle. 1999 gaben bereits 13 Prozent der Kinder an zumindest gelegentlich im Internet zu surfen 356. Bereits im Jahr 2000 erhöhte sich diese Zahl auf mehr als das Doppelte (31 Prozent) und 2002 nochmals auf 52 Prozent 357. Der Wert stieg bis 2008 weiter auf ungefähr 59 Prozent an 358.

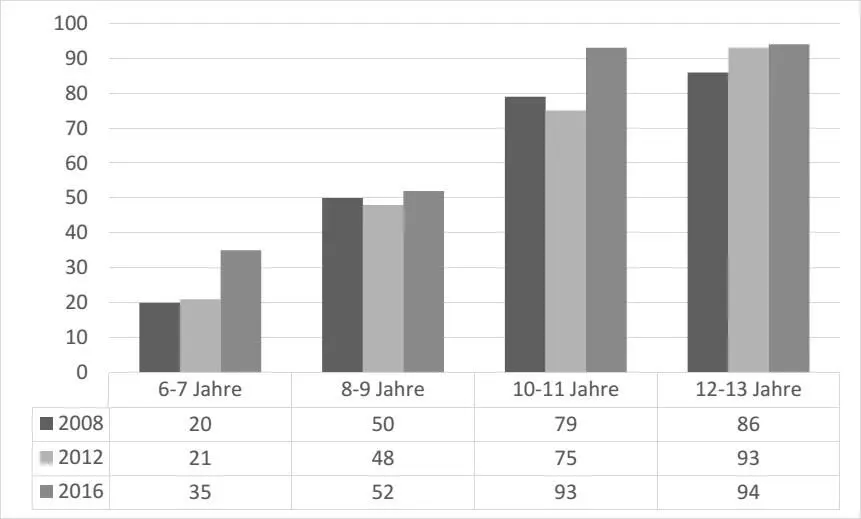

Dabei kann eine klare Differenzierung zwischen den Altersstufen festgestellt werden. Beispielsweise gaben 1999 nur drei Prozent der Kinder von 6–7 Jahren an das Internet zu nutzen 359gegenüber 23 Prozent der 12- bis 13-Jährigen. Eine vergleichbare Studie ergab für 2002, dass bei den 6- bis 7-Jährigen 17 Prozent bereits das Internet genutzt haben 360. Dieser Trend setzt sich in den Folgejahren fort, wobei ab 2006 für die Altersgruppen 10/11 und 12/13 (84 bzw. 91 Prozent) von einer annähernden Vollnutzung ausgegangen werden kann. Für das Jahr 2016 wird die Zahl der internetnutzenden Kinder in der Altersstufe von 7–13 Jahren mit insgesamt 94 Prozent angegeben 361.

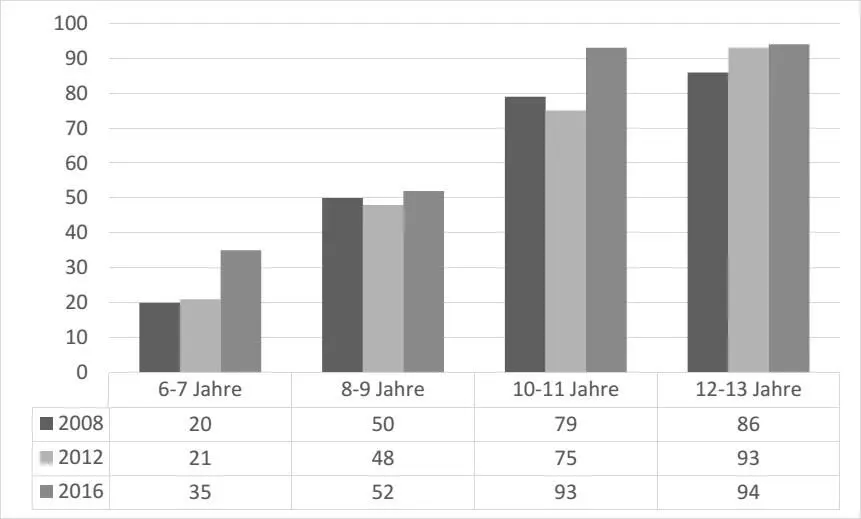

Nach Kalwar und Röllecke erhöhte sich bis 2003 die Zahl der internetnutzenden 6- bis 7-Jährigen auf 38 Prozent, sinkt in der Folge jedoch auf 31 Prozent im Jahr 2006. Eventuell hat dies mit einer gestiegenen Medienkompetenz oder Risikobewusstsein bei Eltern zu tun, die die Mediennutzung reflektierter betrachtet haben könnten 362. Dieser Trend scheint sich nach den KIM und JIM Studien ab 2008 umgekehrt zu haben: Die frühkindlichen 6- bis 7-jährigen Internetnutzer wiesen hier teils höchste Steigerungsraten auf. So stieg der Anteil der 6- bis 7-jährigen Internetnutzer vom Jahr 2008 – mit 20 Prozent (2012 nur leichte Steigerung auf 21 Prozent) – auf 35 Prozent im Jahr 2016. Währenddessen verzeichnete die Altersstufe der 8- bis 9-Jährigen einen Anstieg von 50 auf 52 Prozent, die der 10-bis 11-Jährigen stagnierte bei 79 Prozent und die der 12- bis 13-Jährigen wies lediglich eine Steigerung von 86 auf 94 Prozent auf 363. Im Durchschnitt nutzten 2016 68,5 Prozent der 6- bis 13-Jährigen bereits das Internet, womit auch das Risiko von Cybergrooming eröffnet wird.

Abbildung 6 Entwicklung kindlicher Internetnutzung von 2008–2016. Quelle: KIM Studien 2008, 2012, 2016.

Diese Ergebnisse werden auch durch weitere Erhebungen unterstützt. Die Studie U9 des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI) ergab, dass im Jahr 2014 11 Prozent der 3-Jährigen, 22 Prozent der 5-Jährigen und 40 Prozent der 7-Jährigen das Internet zumindest gelegentlich nutzen 364. Gerade die Internetnutzung der 7-Jährigen entspricht den Daten der KIM Studie (35 Prozent). Dies belegt, dass Kinder bereits in jüngsten Jahren in signifikanter Höhe im digitalen Raum aktiv sind und daher prinzipiell auch Opfer von Cybergroomern werden können.

IV.2.4 Digitale Spiele als Spielsphäre von Kindern

Wie aufgezeigt, nutzen Kinder immer mehr das Internet. Hier stellt sich die Frage, welche Medien gerade junge Kinder nutzen, in denen sie tatsächlich Opfer von Cybergrooming werden können.

„ When children begin to use the internet, the first things they do are schoolwork or playing games […]“ 365. Zu dieser Feststellung kam die EU KIDS Online Studie – die 25.000 Kinder in 25 europäischen Staaten zu deren Nutzungsverhalten befragte – für das Jahr 2011. 366. Die Studie kam zu dem Schluss, dass beide Aktivitäten ein Fundament der kindlichen Mediennutzung darstellen. Dies ist auch nicht verwunderlich, so definiert die UN-Kinderrechtskonvention das Recht auf Spielen in Art. 31 Abs. 1 als ein Grundrecht von Kindern: „Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit an, auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben“ 367. Dies gilt dementsprechend auch für digitale Spiele.

Nach der miniKIM Studie 2012 spielten 2012 bereits 24 Prozent der 4- bis 5-Jährigen mindestens einmal in der Woche Onlinespiele, 368während nur 8 Prozent das Internet direkt nutzen durften 369. Nach der für Deutschland repräsentativen Studie „Kinder und Jugend 3.0“ spielten 2014 56 Prozent der 6- bis 7-jährigen Kinder in Deutschland im Internet digitale Spiele online 370. Auch gemäß der KIM Studie 2016 ist die beliebteste digitale Freizeitaktivität von Kindern im Alter von 6–13 Jahren Onlinespiele. Insgesamt 60 Prozent gaben an, sie ein oder mehrmals die Woche zu nutzen, wobei 24 Prozent sogar jeden oder fast jeden Tag spielten 371. Dabei zeigen sich in fast allen Studien eindeutige Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. So gaben nur 19 Prozent der Mädchen an, sehr interessiert an Spielen zu sein, gegenüber 42 Prozent der Jungen 372. Insgesamt spielen gemäß dieser Studie dennoch 64 Prozent der Mädchen mindestens einmal die Woche gegenüber 75 Prozent der Jungen 373. Dieses Ergebnis bezieht sich insgesamt auf die Altersgruppe der 6- bis 13-Jährigen. Eine Forsa-Studie im Auftrag der DAK Gesundheit vom 9. November 2015 kam zu vergleichbaren Ergebnissen. Demnach können drei Hauptaktivitäten von Kindern herausgearbeitet werden: 1. Videos ansehen (29 Prozent), 2. Onlinespiele nutzen (29 Prozent) und 3. Chatten 374(28 Prozent) 375. Dabei waren Onlinespiele die Angebote, in denen die meisten Kinder „[…] mehr als die Hälfte ihrer Online-Zeit verbringen“ 376. Insgesamt gaben 43 bzw. 42 Prozent der Eltern von Jungen bzw. Mädchen in der Alterskategorie von 12–17 Jahren Onlinespiele als das Medium an, mit denen die Kinder die meiste Zeit verbringen 377.

Die Ergebnisse der miniKIM Studie 2014 lassen darauf schließen, dass die Nutzungszahlen perspektivisch weiter ansteigen werden und sich auch die Gender-Nutzungsverteilung egalisieren wird. Die Haupterzieher von Kindern, die digitale Spielen nutzen, gaben in der miniKIM Studie, dass 62 Prozent der Mädchen einmal oder mehrmals die Woche Computerspiele spielen, 18 Prozent sogar jeden Tag. Bei den Jungen spielen 83 Prozent in der Woche und 21 Prozent täglich 378. Dabei nutzen insgesamt 18 Prozent der spielenden Kinder dieser Alterskategorie explizit Onlinespiele. 379Und bereits 4 Prozent der 2- bis 3-Jährigen und 27 Prozent der 4- bis 5-Jährigen sollen digitale Spiele nutzen 380.

Insgesamt machten Kinder bis 9 Jahren 2013 in etwa 9 Prozent der ca. 31,4 Mio. deutschen Computerspieler aus, also ca. 2,8 Mio. 381. Dieser prozentuale Anteil blieb bis 2017 relativ konstant, als 3,1 Mio. spielende Kinder unter 9 Jahren angegeben wurden 382. Weitere 17 Prozent (ca. 6 Mio.) sind Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 19 Jahren 383.

Auch bei älteren Kindern (ab 12 Jahren) und Jugendlichen ist gegenwärtig noch eine Nutzungsdifferenz erkennbar. Demnach spielen 74 Prozent der Mädchen dieser Altersgruppe mindestens in 14 Tagen, 53 Prozent sogar mehrmals die Woche oder häufiger 384. Bei den Jungen lauten die entsprechenden Zahlen 94 Prozent und 80 Prozent 385. Unterschiede in der Bildung sind dabei höchstens marginal: 85 Prozent der Hauptschüler und 84 Prozent der Gymnasiasten spielen mindestens einmal in zwei Wochen 386.

Читать дальше