Der Bergmann und Alchemist Martin Sturtz vom Geyer hat eine Reihe atemberaubender Illustrationen geschaffen, die das Wesen der Metalle nach alchemischer Theorie darstellen (vgl. Bachmann/Hofmeier 1999: 126– 139). Obwohl er durch seine Tätigkeit im Bergbau sehr praktisch und buchstäblich an der Quelle der Metalle tätig war, hat sich Sturtz intensiv mit den kosmologischen und theologischen Voraussetzungen der Metalle beschäftigt. Sein Schema »Baum aller Metalle« irritiert auf den ersten Blick, weil die namensgebenden Metallbäume in der unteren Bildhälfte kopfüber nach unten wachsen, während die im Erdinnern zu verortenden Metalllagen gekreuzt im oberen Bildbereich auftreten (Fig. 6/7). Nur scheinbar ist oben und unten verkehrt worden, wie der Bildtext im Schema deutlich macht (Orthografie modernisiert):

»Der Baum der Metalle kommt vom Einfluss des Himmels, kehrt seine Wurzeln zu Tage gegen den Himmel, sein Himmelstau befeuchtet die Flores (Blumen) aus dem Meer. Da werden die Metalle gekocht mit ihrer eigenen Sonne, Mond und Gestirnen.

Nach der Trinität und dem Heiligen Kreuz ist alles beschaffen.

Die Erde ist stratiert (geschichtet) nach dem Himmel geschaffen, ihre Vollkommenheit in der Mitte: Minera.«

Das Hauptanliegen des Bildes ist es aufzuzeigen, wie die himmlischen Einflüsse der »Trinität« – was auf die Göttliche Dreifaltigkeit sowie die drei Prinzipien Sal, Sulphur und Mercurius anspielt – durch drei als Katharakte bezeichnete Röhren die Wurzeln der sieben Metalle speisen. Die sieben Metallbäume sind, wie auch die zweimal sieben gekreuzten Lagen der Metalle, jeweils mit ihren Symbolen gekennzeichnet. Sturtz setzt das Gold respektive die Sonne ins Zentrum der Siebenergruppe und lässt die Metallbäume in verschiedene Höhen wachsen.

Die Bildtexte, welche im Rahmen und im Innern in vier Richtungen stehen, geben einen grafischen Hinweis auf den theoretischen Inhalt, der sich durch eine allmähliche Drehung der Darstellung erschließen lässt. Kopfüber betrachtet, stehen die Metallbäume »richtig« und die Metallschichten sind unten in der Erde – wie oben so unten.

6 »Der mineralische Mercurius, der pflanzliche Mercurius, der tierische Mercurius ist eins.«

7 Quelle: Pharmaziemuseum Basel; aus Bachmann/Hofmeier 1999, S. 90, Bild 41

»Die Natur liefert nichts, was vollendet ist (…) Sondern der Mensch muss es durch spagyrische Bereitung dahin bringen, wozu es von der Natur bestimmt wurde.«

PARACELSUS, BD. III: 321

Vom Stoff zur Arznei

Markus Giesder

Philosophische Grundbetrachtungen zur Arzneiherstellung

In der Alchemie gibt es zwei grundlegende Wege vom Stoff zur Arznei, »den sogenannten kurzen, trockenen Weg und den sogenannten langen, nassen Weg. Aber die Bezeichnung nasser und trockener Weg ist eigentlich nur sehr bedingt richtig, denn (…) das, was zuerst bereitet werden muss, ist das Salzfeuer 8, was nicht ohne Zuhilfenahme von Wasser möglich ist.« (Bernus, S. 232)

Alexander von Bernus führt zwei grundlegende Gegebenheiten auf, die auch heute noch gültig sind. Einerseits nennt er zwei grundsätzlich unterschiedliche Aufschlussarten mineralischer Ausgangsstoffe, die aber auch ineinander übergehen können; und andererseits weist er darauf hin, dass ein anorganischer Stoff aufbereitet werden muss, bevor ihn der menschliche Körper überhaupt aufnehmen kann; und da der menschliche Organismus zu 90 Prozent aus Wasser besteht, muss dieser »Mercurius« 9wasserlöslich sein.

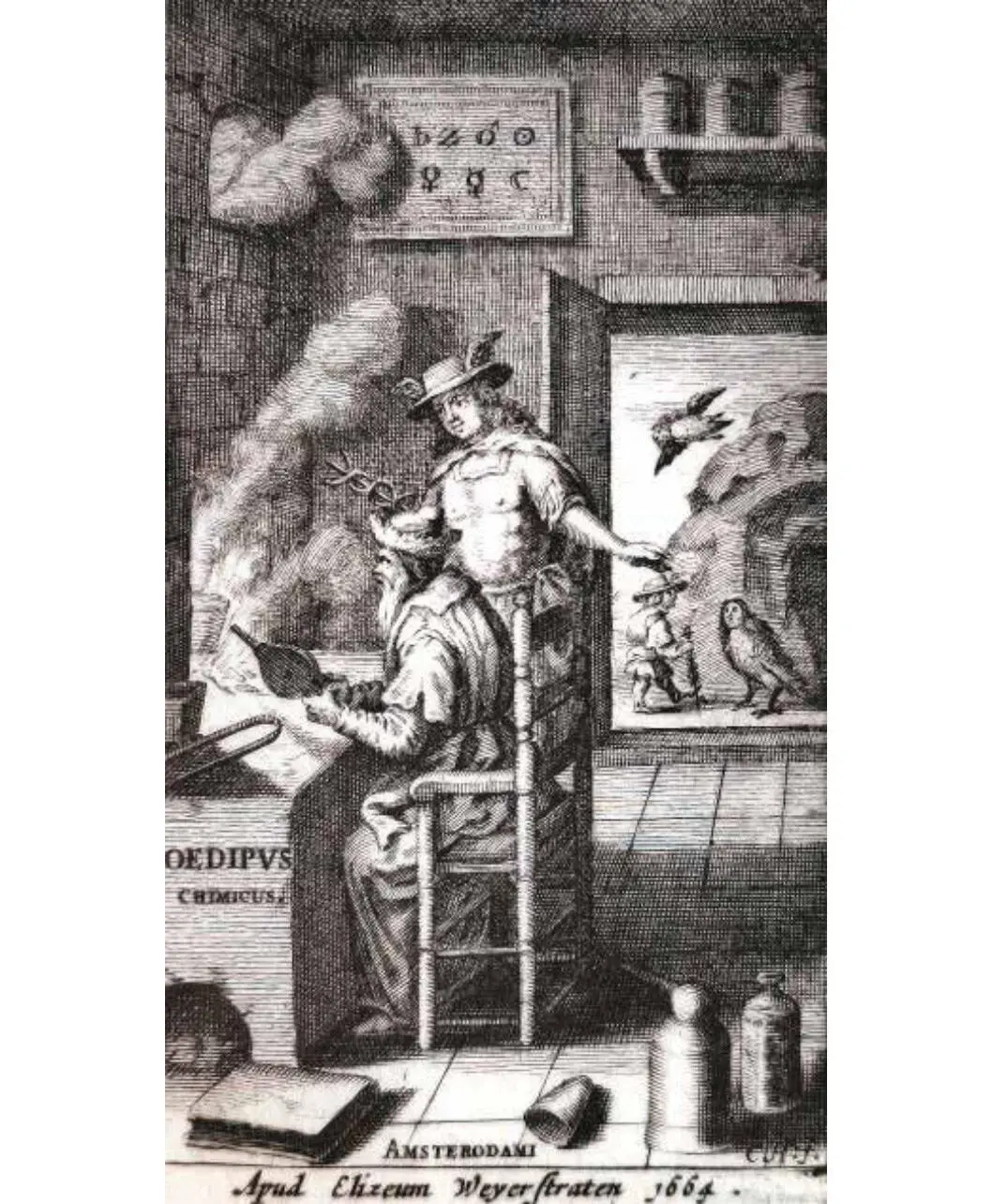

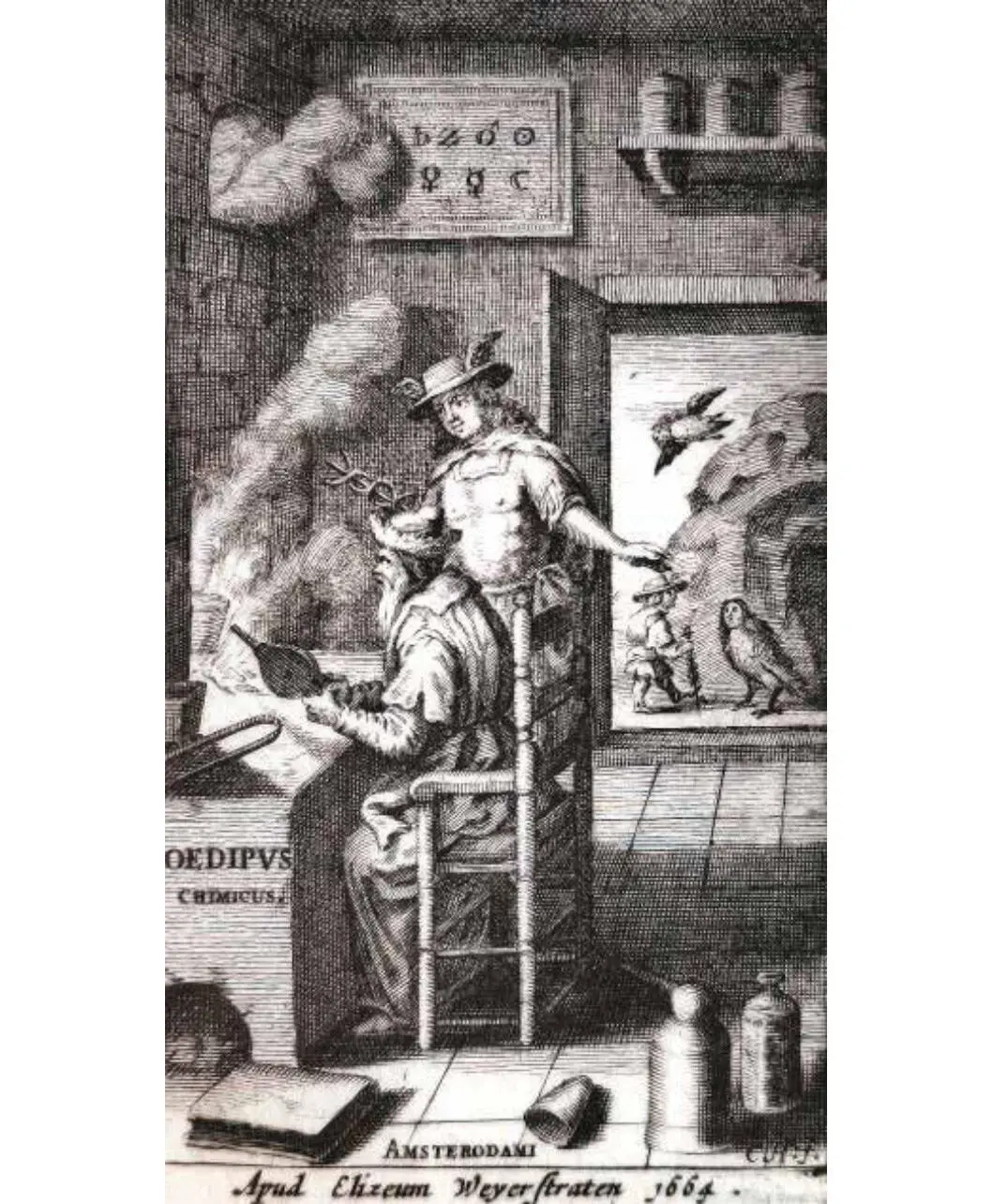

Der Meister wird von seinem Meister beraten: Hermes offenbart dem Alchemisten das Geheimnis des Elixiers. (Oedipus chimicus, 1664)

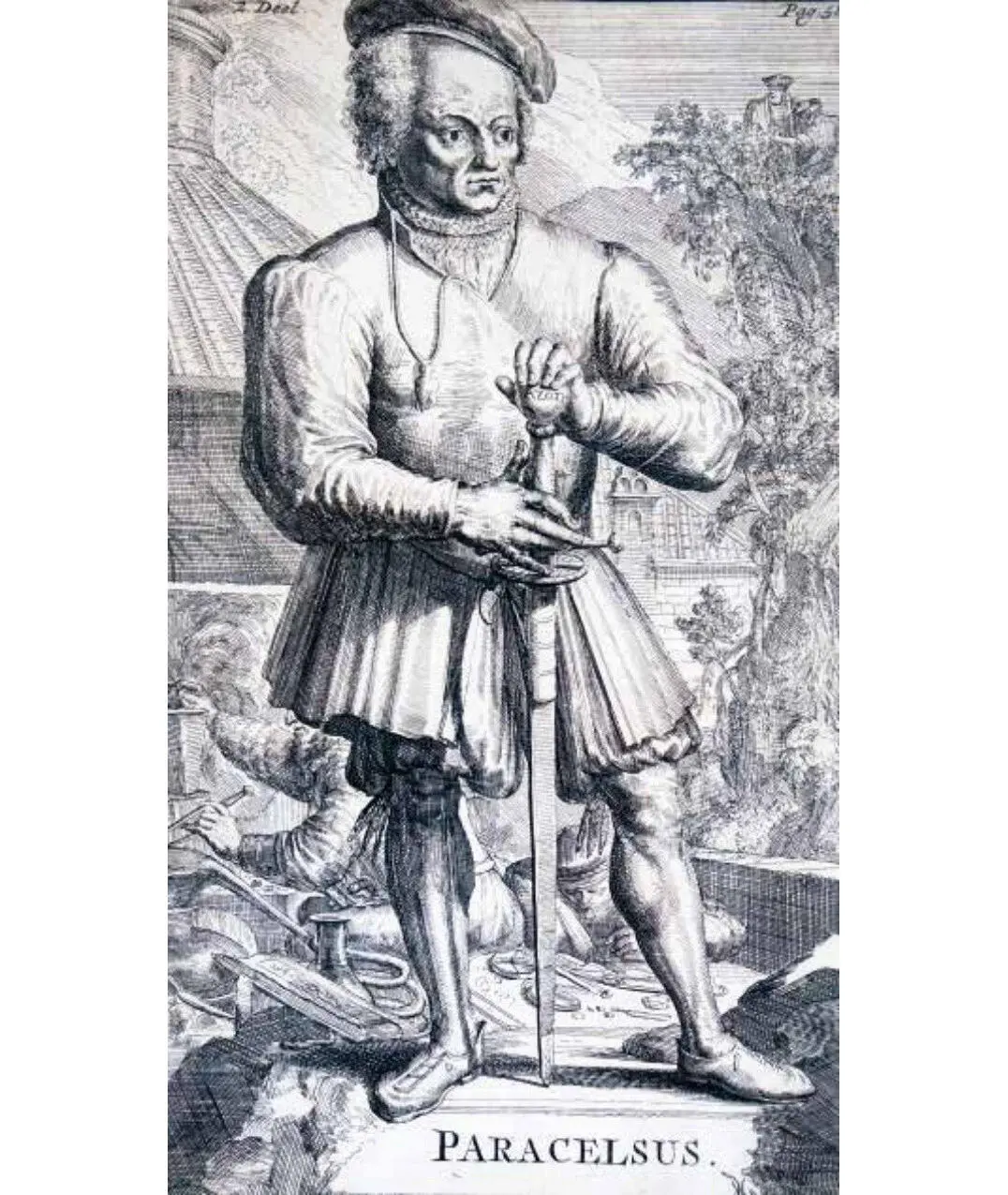

Der Großmeister der alchemistischen Kunst, Paracelsus, in einer Darstellung aus dem 17. Jahrhundert, mit diversen Gerätschaften im Hintergrund. (Kupferstich, Pharmaziehistorisches Museum, Basel)

Folgt man der Substanzbildung naturphilosophisch, bildet sich die Substanz 10aus dem Geistigen, der Essenz, dem Wesen eines Dinges. Man könnte es auch den Begriff 11nennen. Es gibt einen Weg von der Kraft zur Form oder Substanz; der Weg dazu geht über die vier Elemente, die mit den Qualitäten Wärme, Kälte, Trockenheit und Feuchtigkeit verbunden sind. Der Weg führt von der reinen Wärme des Feuers, dem eigentlich geistigen Prinzip, zur ebenfalls warmen Luft, dem Gasigen, welches noch komprimierbar ist, hin zum Wasser, dem wässrigen und kühlen Element, in dem noch das Bewegliche vorherrscht, das aber schon nicht mehr komprimierbar ist, um dann in der Kälte und Trockenheit der Erde anzukommen; der Weg geht also von einem geistigen dynamischen Prinzip hin zum Stofflichen. – Fest und unbeweglich stellt sich die heutige Materie 12dar. Wir haben in der uns umgebenden Natur somit einen Dreiklang aus Kraft, Form und Substanz. Unter Abgabe von Wärme kristallisiert die Kraft aus der Form in die Substanz.

Jede alchemistische Aufarbeitungsart, auch die Potenzierung, geht nun diesen Weg zurück vom Stoff zur Essenz. Dazu darf keines der Elemente oder Stufen ausgelassen werden. Wärmeprozesse sind dabei besonders wichtig – die Arznei muss durch das Feuer gehen, um geboren zu werden.

Das Erdelement wird zerbrochen. Es wird pulverisiert. In der Alchemie benutzt man dazu die im Text beschriebenen Aufschlussverfahren, wie beispielsweise die Calcination 13. Ein Pulver entspricht in der naturphilosophischen Anschauung bereits dem Element Wasser, denn es hat keine Eigenform mehr, sondern nimmt die Form des Lagergefäßes an und bildet eine horizontale Oberfläche, man kann es durch Rohre leiten usw. Dann muss ein Aufschluss erfolgen, um den festen Stoff ins Flüssige zu überführen. Das Problem ist dabei, die Essenz zu halten, während der Corpus zurückgedrängt wird. Die Alchemie hat dazu viele unterschiedliche Kunstgriffe entwickelt, während die Homöopathie dazu die Potenzierung verwendet.

Bei den alten Alchemisten wurde ein Stoff nicht aus einzelnen Molekülen zusammengesetzt gedacht, ungeachtet ihrer Herkunft und der durchgeführten Prozesse. Vielmehr ging es um die »Biografie der Substanz«. Alles wurde in einen prozessualen Zusammenhang gestellt.

Iatrochemiker in der Tradition des Paracelsus sahen die Metalle als noch mit dem Kosmos verbunden. Rudolf Steiner nennt sie »Luftgeborene« und »Erdbezwungene« 14. Er verweist darauf, dass früher noch alle Metalle flüssig waren wie das Quecksilber heute noch, sie waren also alle Merkur. 15Es gilt also, diesen lebendigen Zustand wieder zu erzeugen.

Die vier Elemente umgeben die Szenerie, die in eine dunkle (Wasser/Erde) und lichte Hälfte (Luft/Feuer) unterteilt ist. Die zwei Lichter und die fünf Wandelplaneten sind in beiden Hälften zu finden. In der lichten Hälfte sitzen die drei Jungfrauen und halten die Symbole für Feuer und Wasser in der Hand. Dem Feuer zugeneigt, hält die mittlere Figur ein Hexagramm, Symbol für die chymische Hochzeit und das große Werk. In der dunklen Hälfte sehen wir in einem Berg sieben Figuren sitzen. Sie verkörpern die Metalle mit Apollon in ihrer Mitte als Gold. Davor sieht man einen Brunnen – er soll darstellen, dass man nur durch das »Lösen« (Element Wasser) und durch seine Kunstfertigkeit (fehlender Seilzug und Eimer) die göttliche Kraft aus der Substanz freisetzen kann. (Musaeum hermeticum, 1625)

Читать дальше