1 ...6 7 8 10 11 12 ...39 Uno de los primeros dibujantes del cómic que se aventuró a salir al extranjero, aunque sin grandes riesgos pues viajó contratado por la división argentina de la editorial Molino, fue Carlos Freixas Jr. El inquieto dibujante Manfred Sommer se cansó de vivir en Francia y se trasladó a Brasil antes de regresar a España para trabajar al servicio de agencias y crear, ya en 1981, su personaje emblemático, el fotógrafo Frank Cappa. En cuanto al dibujante Florenci Clavé al implantarse la democracia fue uno de los pioneros en crear un cómic comprometido políticamente de marcado carácter progresista.

El también dibujante Julio Ribera contó que mientras trabajaba para el periódico France-Soir solía cruzarse en la redacción con el dibujante estrella de la casa, un tal Bernad al que siempre supuso nacionalidad francesa por hablar la lengua sin acento. Mucho después se enteró de que se trataba de un compatriota, zaragozano por más señas, que se había adelantado a exiliados y emigrantes laborales al buscar refugio en París antes de la guerra civil.

Más reciente era el dibujante madrileño Carlos Giménez, adscrito habitualmente al Grupo de La Floresta, y autor de diversos cómics ambientados en la postguerra española, entre ellas, Paracuellos y otras historietas que posteriormente serían reunidas bajo el título de España Una, Grande y Libre , y Barrio , por lo que recibió amenazas de muerte por parte de grupos de ultraderecha. Pero su producción más comprometida políticamente la realizó entre 2007 y 2008 con el título 36-39. Malos tiempos , que giraba en torno a la guerra civil.

Y de su misma generación era el dibujante valenciano Paco Roca, autor del cuadernillo El Ángel de la retirada en el que setenta años después de los hechos recordaba el exilio republicano en Francia a través de un relato gráfico con guión del francés Serguei Dounovetz, que se publicó inicialmente en Francia en 2010 y que llegó después a España.

A principios de 2015 la historietista Laura Martel y la dibujante Antonia Santolaya reflejaron la tragedia del exilio republicano en el álbum La historia del barco Winnipeg que fue publicada por Hotel Papel, una pequeña editorial especializada en cuentos infantiles de género que inició su andadura en el cómic de adultos recordando aquel viaje real que protagonizaron dos millares de refugiados españoles. Se describía la aventura del mercante francés Winnipeg que zarpó del puerto de Trompeloup, cerca de Burdeos, el 4 de agosto de 1939, con cerca de 2.500 exiliados republicanos hasta arribar el 3 de septiembre al puerto chileno de Valparaíso.

Igualmente en el verano de 2015 apareció la novela ilustrada El arte de volar , cuyos autores eran el guionista Antonio Altarribia y el dibujante Joaquim Aubert Puigarnau “Kim”, en la que se narraba la historia personal de un exiliado republicano desde su nacimiento, sus años determinantes durante la II República, su experiencia como soldado en la guerra civil su exilio en Francia y su persecución durante la ocupación alemana, hasta su definitivo regreso a España.

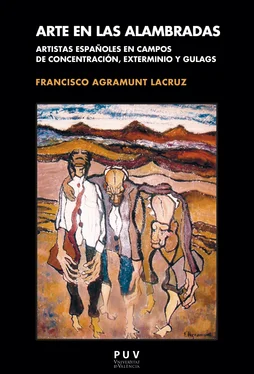

Y tras la instauración de la democracia surgieron una serie de pintores de caballete de izquierdas de distintas generaciones y procedencias que animados por un fuerte compromiso político de izquierdas y deseosos de recuperar la memoria histórica del exilio fueron capaces a su manera, utilizando técnicas y estilos diferentes, de captar en sus obras por primera vez el horror de la guerra y de los campos de concentración a través de imágenes vigorosamente expresionistas, sin concesiones que se asomaban al mundo como nuevos monstruos; realistas, en un intento de ser válidas y reconocibles para los espectadores o, imaginativamente, surrealistas con escenarios imaginados o soñados liberados de toda posible explicación racional o con la crudeza de rostros desnudos oscuros y extraños y paisajes que parecían surgir de escenarios dantescos.

Muchas de sus composiciones estaban inspiradas en el exilio y se colgaron en numerosos salones y colectivas monográficas por toda la geografía española en un intento de sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de recuperar la memoria histórica y desentrañar una estética pictórica testimonial que parecía olvidada.

Un silencio roto por la transición

Por iniciativas personales de los propios protagonistas, de sus familiares o de colectivos e instituciones se han venido registrando homenajes que han incluido exposiciones personales, monográficas, congresos, reuniones y simposios acompañados de documentales, publicaciones y catálogos referidos a los artistas del exilio republicano. Como colaborador aún disfruto al recordar la muestra itinerante titulada “Exposición homenaje a las víctimas del franquismo y a los luchadores por la libertad”, que se celebró en 1988 en el Salón Columnario de la Lonja de Valencia después de haberse presentado en diversas ciudades españolas promovida por el PCE (m-l), los sindicatos CNT, CCOO, UGT y diversas entidades cívicas y culturales. En ella participaron casi un centenar de pintores españoles de edades, estilos y técnicas diferentes sin ningún tipo de censura ni consigna política, ni imposición ideológica. La única exigencia fue la participación voluntaria y desinteresada. Se trataba de un proyecto expositivo que pretendía, ante todo, dar a conocer a la opinión pública y a las generaciones más jóvenes una parte ignorada de la historia reciente de nuestro país. A pesar del carácter abierto de la muestra participaron un gran número de pintores, dándose la circunstancia que la mayoría de ellos no habían participado en la guerra civil ni protagonizado el exilio, aunque sí muchos de ellos habían pasado por las cárceles franquistas por su militancia en sindicatos y partidos de izquierda no autorizados por la dictadura. Y también se encontraban los independientes que no aceptaban el autoritarismo y que rechazaban entregarse a la placidez cómplice y suicida del olvido. Figuraban nombres como Manuel Alcorló, Bonifacio Alfonso, Francisco Agramunt Moreno, Carmen Álvarez, Francisco Álvarez, Ángel Aragonés, Rafael Armengol, Javier Arocena, Íñigo Arregui, Luis Eduardo Aute, Lluís Boch Marín, José Luis Cano, Joan Castejón, Jorge Castillo, Andrés Cillero, Manolo Dimas, Equipo Crónica, Equipo Realidad, Balbino Giner Gabarda, Artur Heras, Hernández Pijuán, Antón Llamazares, Ferrán Máñez, Mariano Maestro, Sixto Marco, Antoni Miró, Lucio Muñoz, José Ortega, Cinabrio Quijano, Joan Ramos, Antonio Saura, Rosa Torres, Ricardo Ugarte, Manuel Valdés, José Vento, Sixto Francés, José Freixanes, Patricia Gadea, Miguel Galanda, Juan Luis Goikolea, Rosa Gómez, Carmen Grau, Carlos Inda, Antonio Lorenzo, Mariano Lozano, José Lucas, Juan Manuel Llopis y Ángel Orcajo.

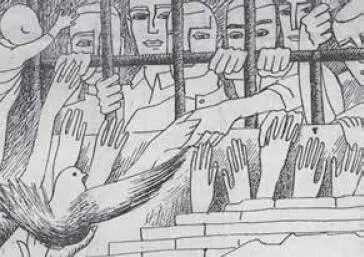

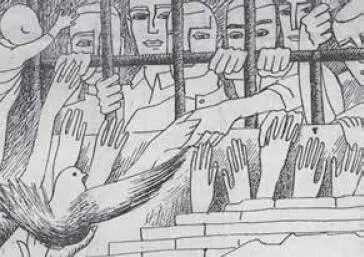

Manuela Ballester. “Presos”. Dibujo.

Todavía está en mi memoria la excelente impresión que me causó contemplar la gran exposición “Exilio” que se celebró en el Palacio de Cristal del madrileño parque del Buen Retiro del 17 de septiembre al 1 de diciembre de 2002, y en la que a manera de friso historicista se hacía un recorrido por los sucesivos escenarios del exilio republicano español desde 1939, final de la guerra civil, la retirada, la diáspora, la segunda derrota, transterrados, la Numancia errante, y hasta 1978, los retornos, año de proclamación de la Constitución actual. Eran años en que las instituciones públicas, universidades y fundaciones dedicaban sus programaciones a la recuperación de la memoria artística y, concretamente, del exilio republicano. La citada muestra correspondía a esa política divulgadora y fue organizada por la Fundación Pablo Iglesias en colaboración con el Museo Nacional de Arte Reina Sofía y diversas instituciones, galerías y coleccionistas particulares. Fue inaugurada por el Rey Juan Carlos I en un acto en el que estuvieron presentes además el presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfonso Guerra; el comisario Virgilio Zapatero; la Ministra de Educación, Pilar del Castillo; el alcalde de Madrid y Alberto Ruiz Gallardón. En su intervención el comisario Virgilio Zapatero puso de relieve la dificultad que entrañaba una empresa como ésta, que se propuso contar, a través de cuatrocientas piezas, la vida y la tragedia de miles de españoles: “Esta exposición es un homenaje con el que se presenta una panorámica general de la odisea de aquellos doscientos mil compatriotas, cuyas ideas han terminado diseminadas por todos los continentes, para valorar en su justa medida la significación del exilio en la historia reciente de España”, dijo su comisario. “Exilio” tiene como punto de partida la Constitución de la República; el final de su trayecto se corresponde con la Constitución de 1978. Aseguró que “lo que hay entre ambas fechas –desde la perspectiva de la democracia– fue un largo y tremendo paréntesis”. Se trataba de recuperar y revisar la mayor tragedia humana sufrida en nuestro país a lo largo del siglo XX que convocaba en su entorno un mayúsculo sentimiento de vergüenza y fracaso, de dolor y sinrazón. El exilio y las terribles circunstancias que produjo en las vidas de cientos de miles de españoles rompen la lógica de la vida interior de España y, a la vez, la estructura emocional y cultural de los exiliados. Serviría revivir la hégira de unos hombres y mujeres que se vieron despojados de sus más queridas referencias: su trágica despedida era el inicio de una no deseada aventura a la que partían sabiéndose ya perdedores de las señas claves de su españolidad: la tierra y su cultura. Era un homenaje y recuerdo a los seres que protagonizaron el exilio a través de las huellas que mejor pueden expresar las circunstancias atravesadas por ellos: documentos originales, fotografías, publicaciones, carteles, pinturas, esculturas y objetos personales. Se organizaron los contenidos en seis grandes secciones en los que se abordaban la retirada, en la que la población civil caminaba hacia la frontera francesa; la diáspora, donde se documentaba la búsqueda de asilo de miles de españoles no sólo en Europa sino también en América, África, e incluso en Asia y Oceanía en sucesivas expediciones; la segunda derrota, en la que se describía la repercusión que el estallido de la II Guerra Mundial tuvo para miles de españoles exiliados en Europa; los transterrados, que narraba cómo las instituciones republicanas trataban a través de sus diversos gobiernos de mantener la legalidad en el exilio y su intensa actividad para obtener el reconocimiento internacional como legítimo gobierno español; los retornos, donde se describía la actividad clandestina tanto fuera como dentro de España y los primeros retornos, en la transición en que se ponía fin a la actividad del Gobierno en el exilio; y, por último, la Numancia errante, en la que se abordaba la gran labor cultural realizada por los españoles en el exilio.

Читать дальше