Con sus máquinas captaron el cansancio, dolor y sufrimiento no sólo de los oficiales y soldados, sino de la población civil privada de las primeras necesidades, sin nada que llevarse a la boca, sometida a los continuos bombardeos de la aviación, obligada a guardar grandes colas en espera de la llegada de alimentos y sin apenas asistencia sanitaria. Y luego estaban la documentación gráfica tomada por los propios fotógrafos republicanos durante la contienda y en los últimos momentos de la derrota republicana como Agustín Centelles, Benítez Casans, Luis Torrens, Juan Guzmán, Alfonso Sánchez Portela, Manuel Albero, Francisco Segovia, Santos Yubero, Luis Escobar, José Brangulí, Hermanos Pato, Marcos, Vidal, Constantino Suárez, Enrique Tapia Jiménez y Francisco Boix. Y en la relación de extranjeros se encontraban Robert Capa, Kati Horna, Dezvo Rebai, David Seymour “Chim”, Georg Reiner, Hans Namut, Walter Reuter, Tina Modotti, Albert-Louis Deschams y otros.

De la misma manera habría que reseñar por su indudable valor documental las instantáneas que tomaron los fotógrafos anónimos del Studio Chauvin de Perpiñán de los refugiados republicanos nada más cruzar la frontera y recluidos en los distintos campos de concentración montados por el gobierno de Edouard Daladier en 1939 para contener la gran oleada de exiliados españoles. Su trabajo quedó plasmado en el álbum Souvenir: L’Exode Espagnol que se publicó ese mismo año y que reunía cerca de un centenar de fotografías tamaño 8,5 por 13,5 centímetros. Y también hay que resaltar las magníficas instantáneas tomadas por el pintor franco-colombiano Manuel Moros, residente en la localidad francesa de Collioure, quien el 5 de febrero de 1939, no dudó en coger su máquina Leica y dirigirse a la carretera que bordea la costa entre España y Francia para dejar testimonio gráfico de los miles de refugiados republicanos que cruzaban la frontera por el paso de Portbou de la Marenda huyendo de las tropas nacionales. Durante los días sucesivos tomó fotografías del campo de concentración de Argelès-sur-Mer, entonces en construcción, donde fueron enviados cientos de refugiados en muy malas condiciones. Abandonó Collioure en noviembre de 1942 poco antes de la llegada del ejército alemán de ocupación y tuvo tiempo de enterrar en su jardín una caja de hierro que contenía 40 fotografías comprometidas seleccionadas y el resto se las llevó con él y otras 20 se las envió a su hermana. Curiosamente, los alemanes ocuparon la casa, pero quien encontró las fotos, en 1944, fue un niño de 10 años, Jordi Figueres, mientras trabajaba la tierra de aquel jardín para convertirlo en un huerto. El hallazgo de estas fotos se convirtió en un auténtico tesoro para el chico, que las guardó siempre con inmensa devoción. Las citadas imágenes, ocultas durante muchos años, fueron recuperadas finalmente en 2008 y constituían un testimonio excepcional e inédito del final de la guerra civil. Se trataba de instantáneas de largas filas de militares derrotados, niños, mujeres, ancianos agotados, caminando por las carreteras, hacinados en el paso fronterizo y también de escenas de los campos de concentración roselloneses donde entre 1939 y 1945 malvivieron más de 250.000 personas. Con ocasión del 70 aniversario de la retirada republicana, los propietarios de las fotografías cedieron las imágenes para ser expuestas junto a otras que habían sido localizadas por sobrino de Manuel Moros, Jean Penneff. La exposición “Febrero de 1939. El exilio a través de la mirada de Manuel Moros” se celebró en el Museo del Exilio de La Jonquera (Alt Empordà) durante los meses de febrero y marzo de 2009. La mayor parte de las 80 imágenes que se mostraron eran inéditas excepto cuatro que ya fueron vistas en 2003 en Madrid con motivo de una exposición sobre las Brigadas Internacionales.

En relación con los campos de exterminio nazis hay que destacar el papel fundamental que desempeñó el fotógrafo catalán Francisco Boix como cronista gráfico durante su estancia en Mauthausen. Destinado por las autoridades al departamento fotográfico de identificación, fue más afortunado que los condenados a trepar por una escalera mortal con bloques de granito a paso ligero, igual de azuzados por los SS que por los perros. Aprovechando su trabajo en el laboratorio fotográfico, burló la orden de Berlín, emitida tras la derrota de Stalingrado, de eliminar todo el material gráfico que recogía la vida –y sobre todo la muerte– en la red de campos de concentración austriacos. Llamado a declarar en el juicio sobre crímenes de guerra nazi de Núremberg, manifestó al tribunal que había ocultado 20.000 negativos fotográficos, con el apoyo de otros presos españoles, aunque solo un millar salieron a la luz. La operación clandestina se culminó con éxito en el otoño de 1944, cuando los deportados del Kommando Poschacher aprovecharon sus salidas al exterior –trabajaban para una empresa austriaca, que hoy es la propietaria de algunas siniestras instalaciones del campo de Gusen– sacaron las fotos del campo y se las facilitaron a Anna Pointner, vecina de Mauthausen, que las escondió en un muro. Después de ser liberado y establecer su residencia en Francia reanudó su trabajo de reportero gráfico y viajó de un sitio a otro como fotógrafo de L’Humanité , Regards o Ce Soir . Falleció en París en 1951.

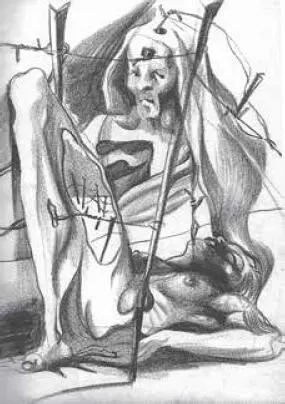

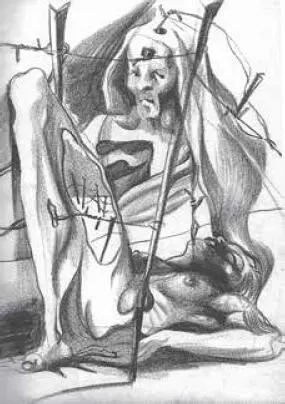

Dibujo de Gerardo Lizarraga, realizado en el campo de concentración de Argelès, Francia, 1939.

Destacó la labor de los dibujantes historietistas que ya durante la postguerra europea se atrevieron a publicar en el extranjero de manera tímida y gradual una serie de novelas gráficas, tebeos, cómics e historietas gráficas que abordaban de forma tangencial o directa la cuestión del exilio republicano español que compartían el mismo interés por recuperar la memoria histórica de aquel suceso del que se carecía de información y se volcaron en su intento de reconstruirlo de la manera más coherente y fidedigna posible.

En ese contexto se desplegaba la obra de José Cabrero Arnal, prisionero y superviviente del campo de exterminio de Mauthausen, creador de la más que prometedora serie “Guerra en el país de los insectos”. Mantuvo, tras más de cuatro años en un campo de concentración, la admirable capacidad de conectar con el universo infantil para dar a luz, con guiones de Pierre Oliver y luego propios, a “Placid et Muzo”, unos animales antropomórficos, con un variado plantel de personajes secundarios, en la revista Vaillant (1946).

Igualmente sobresalió la producción de un hijo del exilio, como fue el dibujante Sergio Aragonés, nacido en 1937 en el seno de una familia republicana castellonense refugiada primero en Francia y después en México, desde donde se desplazaría a Estados Unidos contratado por la revista MAD .

También se encontraba el activista, guerrillero y periodista anarquista catalán Antonio Téllez Solá, quien después de pasar una experiencia concentracionaria en Francia publicó diversos libros sobre la historia guerrillera anarquista antifranquista y también en 1948 un libro de historietas gráficas titulado Álbum de dibujos a colores .

Figura relevante de la emigración fue el catalán Víctor Mora Pujadas, guionista de cómics y novelista creador de la serie de historietas de aventuras “El Capitán Trueno”, entre otras muchas obras. Inició su carrera en diversas revistas jóvenes y editoriales en 1948 y como miembro del PSUC fue detenido por la policía franquista junto a su compañera sentimental debido a sus actividades políticas. En 1962 se trasladó a Francia, donde colaboró con revistas como Vaillant , Pif y Pilote y escribió Els plàtans de Barcelona , que se editó inicialmente en París, en 1966.

Читать дальше