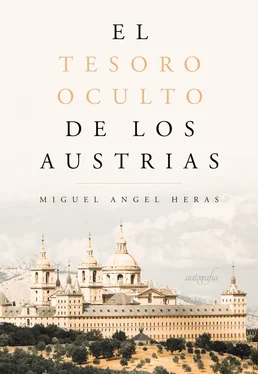

Con estos pensamientos en mente, decidió que la única forma era desplazándose a El Escorial. A través del padre Guillermo Galdeano consiguió que los agustinos adquiriesen una casa en las inmediaciones del monasterio, donde ella y su hijo, que estaba en plena adolescencia, pasarían inadvertidos. Así, una vez que la primavera dio paso a los calores del verano, se desplazaron desde la capital hasta el clima más saludable de la Sierra del Guadarrama.

– Padre Guillermo – dijo Isabel una vez instalada en la casa escurialense de los agustinos -, podéis contar con que si consigo reconstruir mi relación con el rey hablaré a favor de vuestra orden.

– Eso espero señora – dijo el prior complacido -, pero no se como conseguiréis acercaros al monarca. Recordad que cuando volvió de la campaña portuguesa, le pedisteis audiencia para trasmitirle vuestras condolencias por el fallecimiento de la reina y sin embargo no accedió. Así que, os será muy difícil penetrar en la fortaleza que suponen los muros del monasterio.

– Lo sé – convino Isabel -, pero no pretendo traspasar esos muros, y por eso e indagado sobre las costumbres del rey extramuros del monasterio.

– ¿Habéis averiguado algo que os pueda ser de utilidad? – preguntó interesado el prior agustino.

Isabel explicó como había llegado a saber que en vida de la reina Ana, Felipe II tenía por costumbre desplazarse hasta una roca situada hacia el sur, a unos tres kilómetros del monasterio, que resultó ser un mirador privilegiado desde donde el rey podía divisar con una amplia panorámica el desarrollo de las obras.

– El pico de la roca fue cortado para obtener una base plana – siguió explicando Isabel tal y como se lo habían trasmitido a ella misma -, excepto en sus dos extremos norte y sur, donde fueron labradas en la roca una y tres sillas respectivamente. En las tres que están enfrentadas a la fachada sur del monasterio se sentaban el rey, la reina y un infante, mientras que en la de enfrente se sentaba el arquitecto Juan de Herrera para dar al monarca las explicaciones oportunas.

– Eso era en vida de la reina – apuntó el padre Galdeano -, pero quizás tras su muerte, el rey no haya vuelto a ese lugar.

– Ya me he informado de ello – dijo Isabel triunfante – y parece ser, que las visitas del monarca a ese lugar, que ya es conocido como “Silla de Felipe II”, son cada vez más frecuentes.

Con su plan perfectamente trazado, Isabel y Álvaro, acompañados por el prior agustino, se desplazaron una calurosa tarde de verano hacia la Silla de Felipe II. Al llegar al lugar, ascendieron hasta el promontorio formado en la parte más alta a través de unos escalones labrados en la propia roca para facilitar su acceso. Una vez en lo alto quedaron maravillados ante la panorámica que se desplegaba frente ellos, resaltada aun más al tener el sol de poniente que se proyectaba como un foco sobre el bosque, que tenían a sus pies, y el colosal edificio de granito que como un gigante resaltaba sobre lo diminutas que a su lado parecían las casas de la población escurialense.

– Ven Álvaro – reclamó Isabel -, siéntate aquí, que es donde se sientan los hijos del rey, yo me sentaré donde solía sentarse la reina, y usted padre Guillermo haga las veces de rey sentándose entre nosotros dos.

El prior se sonrojó ante la propuesta de Isabel y declinó su ofrecimiento desplazándose hasta la silla que supuestamente ocupaba el arquitecto principal del monasterio.

Durante ese verano, repitieron la misma excursión varias veces. Con ello buscaban la coincidencia con el rey, aunque sin éxito alguno. No obstante, no cejaron en su empeño, entre otras razones porque la excursión en esa época del año era por sí misma muy saludable. Teniendo en cuenta la belleza de las vistas que se disfrutaban desde el mirador real, lo tomaban como un regalo del cielo.

Cuando ya no albergaban ninguna esperanza, un día en que los calores del verano resultaban sofocantes, los tres excursionistas habituales intentando llegar a la Silla de Felipe II, se encontraron con que el monarca ya se estaba allí con Juan de Herrera. Sin embargo, la guardia real no permitía el acceso al lugar hasta que el rey concluyese su visita.

Finalmente, el monarca se retiró hacia el monasterio totalmente escoltado, sin posibilidad alguna de que nadie se aproximase al cortejo real. A partir de ese día, Isabel fue consciente de que ella por si misma no podría acceder al monarca. Por consiguiente, tendría que esperar hasta que Álvaro alcanzase los 18 años de edad, para que fuese él quien accediese al soberano.

La falta de éxito para restaurar su relación con el rey no fue óbice para que año tras año, todos los veranos Isabel y Álvaro se desplazaran hasta El Escorial para alojarse en la misma casa que allí tenían los agustinos. Buscaban el frescor de la sierra y siguieron siendo fieles a sus reiteradas excursiones a la Silla de Felipe II.

Desde la privilegiada situación que les proporcionaba la vista que tenían frente a ellos sentados en los asientos de piedra, se deleitaban con la maravilla que suponía, tanto la obra del monasterio que estaba concluyéndose, como el entorno natural que la rodeaba.

Al igual que madre e hijo, numerosas familias de distinta alcurnia y abolengo, acudían asiduamente al robledal que rodeaba la peña donde se encontraba la ya famosa silla, donde no faltaban las fuentes de agua fresca para aliviar la sed que provocaba el calor del verano. Algunas marquesas y condesas, iban acompañadas de sus hijos, otras de sus amigas o damas de compañía, y todas ellas con la correspondiente calesa con su cochero y algún que otro lacayo.

También eran frecuentes por esos parajes los encuentros furtivos de enamorados, que aprovechaban la clandestinidad que proporcionaban algunas rocas o la espesura de los árboles del bosque, para dar rienda suelta a sus pasiones sin la mirada vigilante e inquisitiva de la madre o aya correspondiente.

Por su parte, desde la pérdida de la reina Ana, al monarca le invadió una tristeza que le acompañó hasta el final de sus días. Desde ese momento, siempre se vio al rey enfundado en vestimentas de color negro, y ese atuendo le acompañó durante el resto de su vida.

Aunque su cuarta esposa murió cuando él sólo tenía 53 años, no volvió a casarse y se dedicó en cuerpo y alma a la terminación de su gran obra en El Escorial.

En 1583 se concluyó la Biblioteca, la cual albergó numerosos volúmenes, algunos de ellos censurados por la Inquisición, que se venían acumulando en sus almacenes desde varios años atrás. Anteriormente en 1573 el rey había convocado al médico de origen musulmán, Alonso del Castillo, para que le ayudase a catalogar la colección de libros de El Escorial y elaborase medicamentos de origen árabe. Tres años más tarde, en 1576, Felipe II nombró primer bibliotecario de El Escorial a Benito Arias Montano, quien ya había hecho méritos en 1570, cuando siendo asesor del rey en los Países Bajos ideó un sistema de censura que permitía expurgar textos de los libros sospechosos. De esta forma, una obra podía circular sin tener que censurarse por completo, lo cual el monarca recomendó a la Inquisición para que lo adoptase. Así, el hecho de que un libro no obtuviera aprobación, no implicaría necesariamente que fuera destruido.

Un año después de terminarse la Biblioteca, se concluyó la Basílica y se puso la última piedra del monasterio, concretamente el 13 de septiembre de 1584, algo más de veintiún años transcurridos desde la colocación de la primera. Al año siguiente, se terminaron los aposentos permanentes de Felipe II y el prior del monasterio informó al rey que el inquisidor general, Gaspar Quiroga, había dado su beneplácito para que se quedaran en la Biblioteca numerosos libros prohibidos adquiridos por el monarca.

Читать дальше