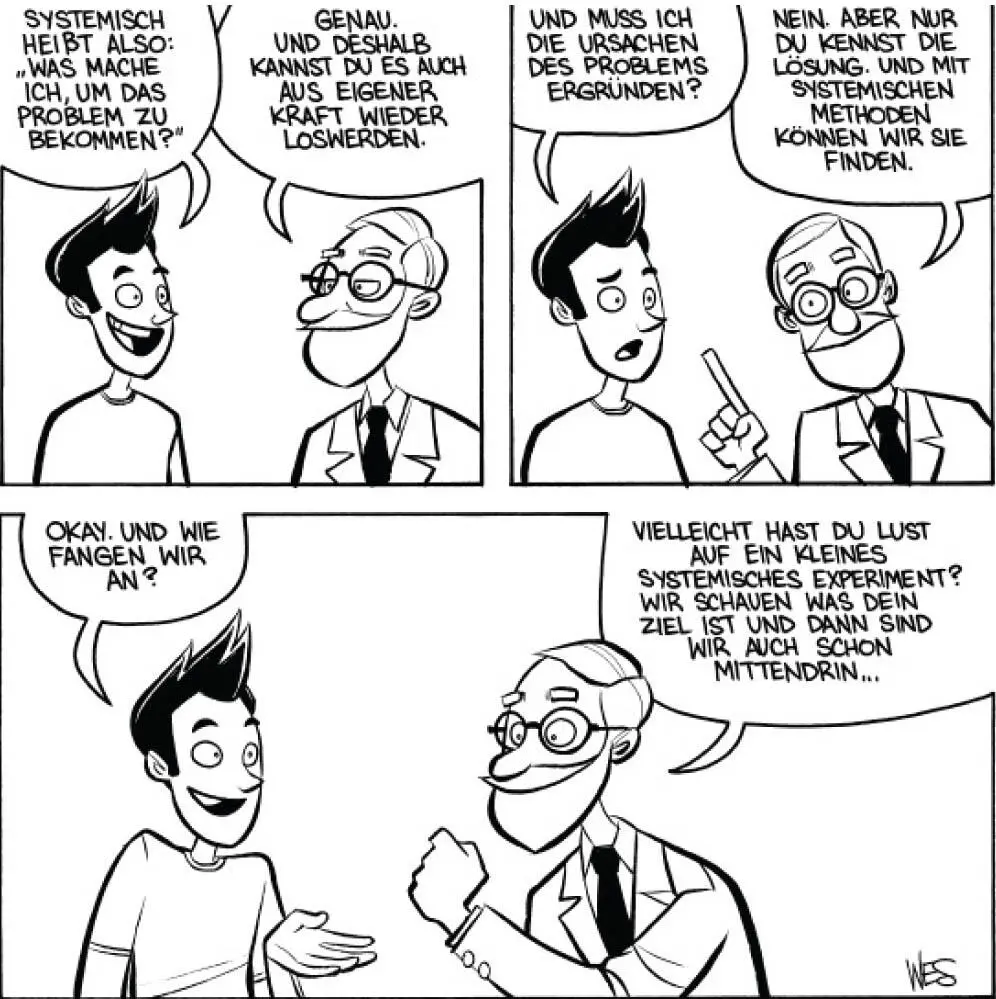

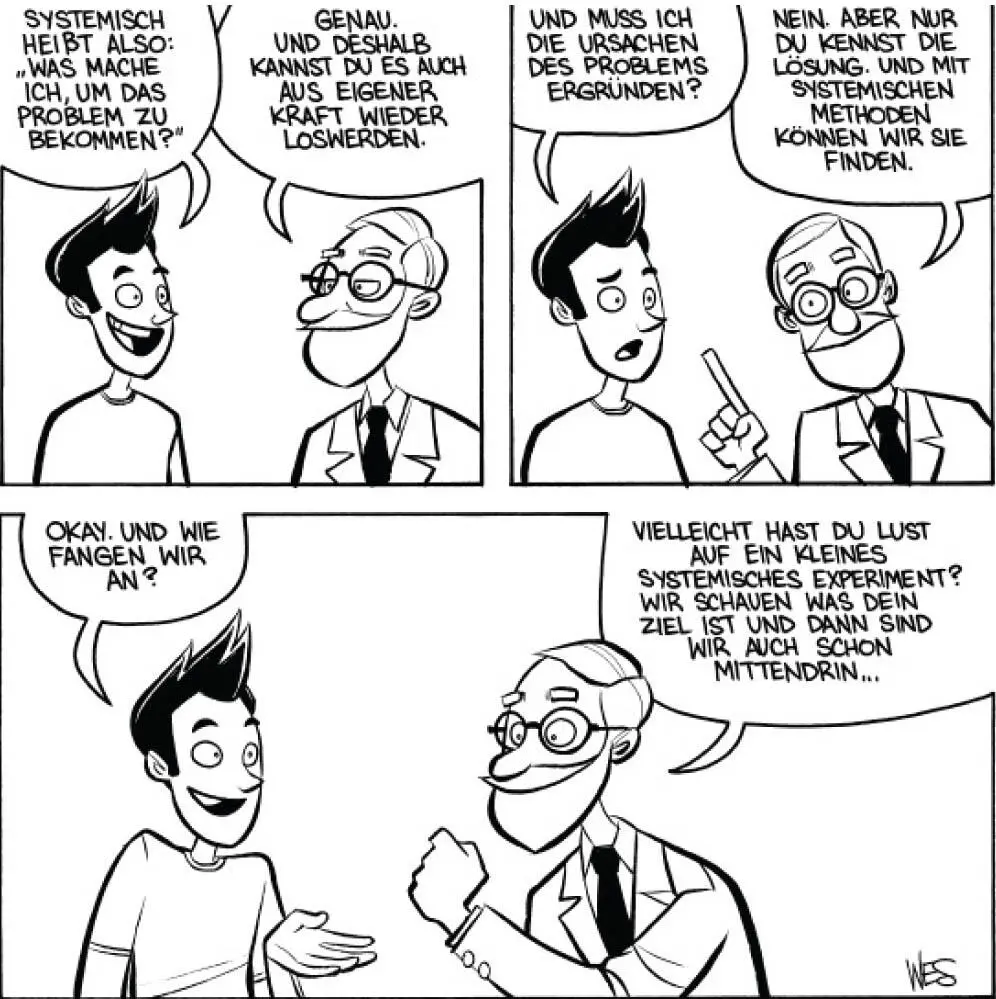

Abb. 1: Einstieg in die systemische Beratung

1.1 Systemisches Denken im Lehreralltag – »Haben Sie Lust auf ein Experiment?«

Der Einstiegscartoon deutet bereits die systemische Haltung und den typischen Beratungseinstieg an. Als systemischer Berater versuche ich herauszufinden, welche Umstände (Kontext) ein Schüler benötigt, um ein Problem zu konstruieren. Also: Was tut er, damit er das Problem bekommt? Oder was müsste er tun, um das Problem noch zu verschlimmern? Um beispielsweise auf einer Skala von eins bis zehn, »es« von derzeit sieben, wie er sagt, auf acht zu verschlechtern? (Skalenfrage) »Aber wieso sollte jemand daran interessiert sein, das Problem auch noch zu verschlimmern?«, werden Sie vielleicht fragen. Nun, wer sein Problem verändern kann, hat auch die Fähigkeit, es aus eigener Kraft wieder loszuwerden bzw. den Wert sechs oder besser zu erreichen. Sobald sich der Schüler bewusst wird, dass er selbst der »Täter« seines Problems ist, beginnt er sich von der Hilflosigkeit zu trennen. In diesem Zusammenhang sagt Peter Herrmann: »Wir müssen uns von der Idee des schwachen Menschen verabschieden.« Als systemischer Berater vertraue ich darauf, dass nur der Schüler weiß, wie sein Problem gelöst werden kann, und dass er die Lösung bereits in sich trägt.

Eventuell hat Ihnen schon einmal ein Schüler von seinen Schwierigkeiten mit dem Fach Mathematik erzählt. Wahrscheinlich konnten Sie beobachten, an wie viele Misserfolge der Schüler sich erinnerte und wie er immer tiefer in ein negatives Gefühl eingestiegen ist. Deshalb richtet sich die systemische Aufmerksamkeit in allen Gesprächen auf die Fähigkeiten und Ressourcen des Schülers, ohne einen langwierigen Umweg über die Ursachen des Problems einzuschlagen.

Dabei betrachte ich als Berater die Klasse, in welcher er in Mathematik unterrichtet wird, als System, das aus bestimmten Systemmitgliedern besteht, und ich gehe von einer sogenannten Zirkularität aus. Diese besagt, dass jedes Verhalten, beispielsweise des betreffenden Schülers, gleichzeitig Ursache und Wirkung jedes Verhaltens der anderen Systemmitglieder ist. Als Berater nehme ich also keinen linearen Wirkungszusammenhang an, wie dass »Mathematik schwierig ist, weil der Lehrer schlecht erklärt«. Sondern es sind möglicherweise u. a. die Wechselwirkungen der von dem Schüler ausgestrahlten Ablehnung des Lehrers oder Faches, die gleichzeitig Ursache und Wirkung des Verhaltens anderer Systemmitglieder sein können.

Deshalb ist es stets spannend, sogenannte zirkuläre Fragen zu stellen: »Wie erklärt sich deine Sitznachbarin (Mutter, die Klassenlehrerin) dein Problem in Mathematik?« (Dyadische Frage) oder: »Was würde die Klassenbeste zu deinem Freund sagen, wie du dich erfolgreich auf die Klausuren vorbereiten könntest?« (Triadische Frage). Das Ziel verschiedener Fragtypen ist es, die bisherigen Erklärungen des Schülers zu verwässern und Unterschiede aufzudecken, welche neue Möglichkeiten eröffnen. Dabei nehme ich als Berater die Haltung ein, dass das Verhalten anderer nicht linear beeinflusst werden kann.

Eine weitere Besonderheit des systemischen Ansatzes ist es, dem Schüler keine sogenannte konsistente Persönlichkeit zuzuschreiben, sondern ihn ebenfalls als System wahrzunehmen, das aus verschiedenen Persönlichkeitsanteilen besteht. Derzeit hat vielleicht der Anteil, welcher der Situation lieber entfliehen möchte, den größten Einfluss in seinem Inneren Team, während andere Teile überhört werden, wie der optimistische Teil oder der fleißige Anteil, welcher bereit ist, der Situation mit einem gewissen Zeitaufwand zu begegnen. Solange jedoch ein fliehender oder ängstlicher Anteil im Inneren Team tonangebend ist, verharrt der Schüler in seinem »Tunnelblick« (Problemtrance), sodass er sich genauso hilflos fühlt wie damals als Sechsjähriger (Altersregression), als er immer noch nicht Fahrradfahren konnte.

1.2 Überblick über die Kapitel

Im zweiten Kapitel wird dargestellt, wie man mit der neugierigen Fragehaltung das eigentliche Problem aufspürt, um dann eine Zukunftsvision zu entwickeln, die den Klienten magisch anzieht. Unterschiedliche Situationen eignen sich für Verstärken, Konditionieren durch Lob. Wobei auch deutlich wird, dass ein Problem oft auch einen positiven »Sekundärnutzen« hat. Schließlich wird verdeutlicht, dass Musterveränderungen immer eine Perturbation, also eine gründliche Verwirrung, benötigen.

Im dritten Kapitel wird die Arbeit mit dem inneren Team am Beispiel von Entscheidungssituationen und inneren Konflikten geschildert.

Das vierte Kapitel geht auf die Arbeit mit limitierenden Glaubenssätzen ein. Überdies wird gezeigt, wie sich der Erfolg der Beratung durch den »Ökocheck« , der innere Widersprüche zu der Lösung abfragt, testen lässt. Schließlich geht es darum herauszufinden, was der Klient macht, um sein Problem zu bekommen, um ihn dann zu einer alternativen, Ressourcen aktivierenden Strategie anzuregen.

Im fünften Kapitel veranschaulichen zwei Übungen zum »Dramadreieck«, wie Konflikte ablaufen. Weiterhin wird enthüllt, wie ich es als Lehrer »hinbekomme«, meine Lösungskompetenz über Bord zu werfen und mich in das Problem des Anderen zu verstricken. Schließlich wird mithilfe der Transaktionsanalyse illustriert, wie eine Kommunikation auf der Erwachsenenebene »Rapport«, also eine andere Beziehung, zum Schüler ermöglicht.

Im sechsten Kapitel wird dargestellt, wie man mithilfe von paradoxen Interventionen störendes Schülerverhalten zur Musterunterbrechung nutzen kann.

Das siebte Kapitel demonstriert den Ablauf von systemischen Rollenspielen , wobei auch illustriert wird, wie Rollentausch, »Doppeln« und das Hinzufügen weiterer Rollen geschieht. Auch mithilfe des Psychodramas kann der Protagonist zu einer nachhaltigen Veränderung angeregt werden. Abschließend wird das Format des Modelllernens , bei dem der Klient in die Haut eines Vorbildes schlüpft und intuitiv von ihm dazulernt, vorgestellt. Alle Fallbeispiele wurden verändert und anonymisiert.

2Grundlagen systemischer Beratung

Jede systemische Beratung umfasst die Punkte Auftrag, Problem, Ziel, Transparenz und Verstrickung. Konkret heißt das:

•»Handle nie ohne Auftrag!«

•»Steig bei der Problemschilderung nicht zu tief in das Gefühl ein!«

•»Lass den Klienten ein positives Ziel formulieren, das er aus eigener Kraft erreichen kann!«

•»Bleib als Berater transparent bei dem, was du tust!«, und

•»Übernimm nicht die Erklärungen des Klienten!«

Die folgenden Fälle behandeln thematische Schwerpunkte, wobei die Lehrer-Schüler-Kommunikation in unterschiedlichen Systemen wortwörtlich zur Sprache kommt: in Schulklassen sowie mit einzelnen Schülern, Lehrern und Eltern. Das Vorgehen wird jeweils auch theoretisch erläutert.

2.1 Wie löse ich Probleme in der kleinen Pause?

Nach der Stunde spricht mich Jenni an: »Ich muss mal mit Ihnen reden. Ich bin total demotiviert. Von meiner alten Schule habe ich ein ganz gutes Zeugnis. Dann hat mir Herr Grass empfohlen, ich solle hier noch das eine Jahr machen, um meinen qualifizierten Realschulabschluss zu bekommen. Jetzt habe ich schlechte Deutsch- und Englischnoten wiederbekommen, weil ich nicht gelernt habe. Nun stehe ich schlechter da als vorher und verschwende hier meine Zeit. Deswegen bin ich total sauer auf Herrn Grass. Und dann drückt der mir auch noch in Mathe im Mündlichen eine Fünf rein. Anscheinend war das Niveau auf meiner alten Schule doch nicht so hoch, wie ich dachte. Ich hab echt keine Lust mehr …«

Читать дальше