Archivo Luis Costa.

Entendida como «la posibilidad de estar liberada (la pintura) de toda sujeción a una organización espacial, predeterminada y existente anterior a ella»49, la pintura no albergada se cuestionaba un abandono paulatino del soporte, en donde el medio pudiera desaparecer. Méndez reconoció el primer momento de esta búsqueda en el curso desarrollado entre 1969-1973:

Esta experiencia comienza a su vez en los Talleres de Murales realizados en Valparaíso (1969-1973), en el que salía con mis alumnos a pintar muros de la ciudad. Pinturas que tenían su propio cálculo pictórico independiente y autónomo de cualquier situación de prolongación de la espacialidad urbana y que pretendían recoger la mirada juntándola y volviéndola a dispersar con otros cánones que los propuestos por el paisaje urbano50.

En el Taller de Murales, las ideas pedagógicas de la EAV se transformaron en un ejercicio práctico de pintura abstracta. De él formó parte toda la ciudad como partícipe y receptora del proyecto, pues no solamente incorporaban las obras en su cotidianeidad, sino que también participan de ella. De hecho, los trabajos se daban por terminados en una fiesta en donde los estudiantes y vecinos compartían. Así, el objetivo inicial de difundir la creación artística se expandía no solamente entre los alumnos, sino que también entre los habitantes de los cerros porteños.

Este vínculo con la comunidad Méndez lo recuerda como:

Durante la ejecución de los murales se fue estableciendo una estrecha relación con los vecinos. Fueron nuestros más asiduos colaboradores, cómplices, amigos y críticos a la vez.

A través de esa relación nos fuimos dando cuenta que había un deseo insatisfecho de compartir y convivir con obras de arte. No era impedimento que no las comprendieran, pero lo más importante era que, por primera vez, lo que nunca les fue cercano ahora estuviese en medio de ellos. Y también el ser tomados en cuenta, cuando su suerte había sido siempre el de ser los eternos olvidados del progreso urbano de la ciudad51.

El vínculo pintura-ciudad tomó un rasgo más institucional cuando, en 1972, la Municipalidad de Valparaíso reconoció a Méndez por el proyecto. Como consecuencia de este impulso y pensando en una segunda parte, el profesor invitó a los artistas Eduardo Pérez (Eduperto), Eduardo Vilches y Nemesio Antúnez (en ese entonces director del Museo Nacional de Bellas Artes) a participar diseñando obras especialmente pensadas para este taller.

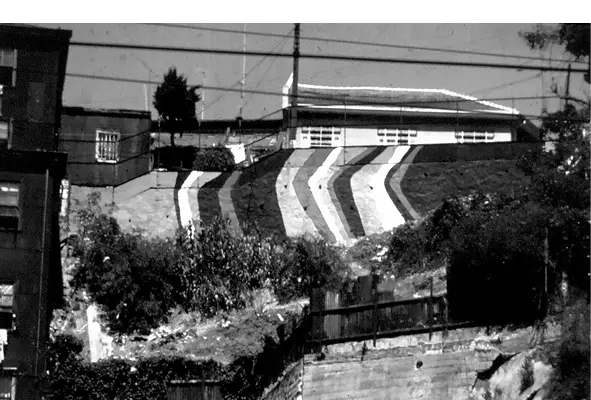

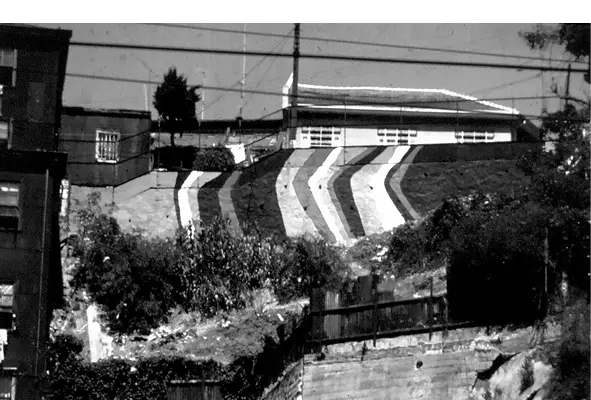

El primero en participar fue el pintor Eduardo Pérez, quien había establecido vínculos con Méndez estando ambos en París. En un largo muro ubicado en la parte alta de la escalera Pasteur en el cerro Bellavista, Pérez diseñó una obra considerando la arquitectura del sector, particularmente una antigua casona de tres pisos que está justo arriba del muro a intervenir. La obra, retomando la propuesta teórica de Méndez, sugería una relación pintura-paisaje a partir de figuras geométricas.

Este trabajo se desenmarca del resto de la producción de Pérez –hasta entonces, cercana a la iconografía precolombina– y estaba pensado como un diseño de intervención urbana. Por esta razón, el artista prefirió firmar la obra con su nombre y no como Eduperto,

su pseudónimo artístico, que comenzó a utilizar desde inicios de la década de 196052.

Fig. 4: Mural de Eduardo Pérez en la escalera Pasteur, cerro Bellavista, h. 1972.

Archivo Eduardo Pérez Tobar.

Unos metros más arriba, en la misma escalera, se ubicó el mural del pintor y grabador Eduardo Vilches. Desaparecido durante la década siguiente por cambios urbanos derivados de los estragos causados por un temporal, en esta obra predominaban las referencias no figurativas que Méndez le había dado como sello al taller. Tal como Pérez, Vilches dejó de lado su estilo más característico para acercarse al enfoque del curso.

Fig. 5: Mural de Eduardo Vilches en la escalera Pasteur, cerro Bellavista, h. 1972.

Archivo Eduardo Pérez Tobar.

El mural que iba a realizar Nemesio Antúnez demoró mucho más en ser comenzado, pues el pintor quería rendir en él un homenaje a Pablo Neruda y para ello buscó un muro que fuera visible desde La Sebastiana, ubicada varias cuadras más arriba de las obras de los otros dos artistas invitados. Las ocupaciones de Antúnez como director del Museo de Bellas Artes hicieron que tardara en encontrar el muro en que quería plasmar su pintura, protagonizada por una bandera chilena. Cuando estaba comenzando a trabajar en ella, el golpe de Estado obligó a detener las labores que apenas comenzaban, sin quedar registros de ese proyecto53.

El hecho que los dos artistas invitados que concretaron su mural hayan pensado sus aportes al Taller de Murales desde la perspectiva de Méndez antes que su propio lenguaje artístico, se relaciona con mantener una línea definida en el curso. La autoría individual de cada uno de los muralistas convive con la participación colectiva en donde profesores, estudiantes y pintores buscaron establecer una relación con la ciudad, la que se volvió a presentar, veinte años después, en el Museo a Cielo Abierto de Valparaíso.

El Taller de Murales convivió con otras dos experiencias de trabajo mural en el entorno urbano. Por una parte, las brigadas muralistas, de explícito componente social y político, con las que no estableció relación54, y la propuesta muralista desarrollada por Francisco Brugnoli en Viña del Mar como profesor de las carreras de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Chile en Valparaíso. Coloquialmente denominada «brigada Mondrian», en esta experiencia el artista y sus estudiantes intervenían muros bulldozer con papelógrafos en donde realizaban una proyección lineal de los cuerpos en el espacio. La propuesta, inspirada en la teoría de Maurice Merleau-Ponty, era un ejercicio proyectivo y matemático antes que pictórico y no tuvo vínculos con el Taller de Murales, más allá de ser ambas un planteo experimental en un contexto universitario55. Estas tres experiencias se suprimieron durante la dictadura y únicamente el Taller de Murales se rearticuló con el regreso a la democracia.

En el Taller de Murales aparecen tanto el interés en el paisaje urbano y el diálogo entre el lugar y la obra como el curso en cuanto instancia de formación y experimentación, aspectos heredados de la EAV y que se manifestaron también en el MaCA. De todos modos, el aspecto más novedoso de este proyecto, y más relevante para el estudio del arte chileno del siglo XX, es el interés participativo, en donde la autoría individual no desapareció, sino que se orientó hacia la práctica colectiva. En este sentido, la propuesta de Méndez se vinculó con lo que la historiadora del arte Claire Bishop definió como el giro social del arte participativo, estableciendo relaciones con la comunidad desde una perspectiva comunitaria y pedagógica56. Méndez supo instalar de manera pionera un proyecto que tenía el foco puesto en la participación57. Esto sugiere que «el muro es un registro permanente de una obra mucho más completa, performativa e interdisciplinaria de la que participaron vecinos y estudiantes liderados por un conjunto de artistas, pues Méndez preparaba el boceto y los estudiantes lo ejecutaban»58. Desde otra perspectiva, la relación entre la creación individual y la elaboración colectiva está también presente en los ejemplos de Eduardo Pérez y Eduardo Vilches, que –como artistas invitados– ofrecieron una colaboración que fuera en la línea de las propuestas realizadas por Méndez.

Читать дальше