Am einfachsten lässt sich dies anhand des Brandes beschreiben. Mein Vater sagte: «Zum Glück gab es diesen Brand, denn das verstehen die Leute, darunter können sie sich etwas vorstellen. Wenn ich sage: Meine Frau hat eine Schizophrenie, hat niemand auch nur eine Ahnung, wovon ich spreche.» Mir geht es heute ähnlich. Auch ich treffe nur sehr selten jemanden, der versteht, was es heisst, eine solche Mutter zu haben.

Als sie unsere Wohnung anzündete, war ich vier Jahre alt. Meine Mutter war in einem psychotischen Zustand und hörte Stimmen. Es war der Besuchstag im Kindergarten, mein Vater nahm allein daran teil. Um zwölf Uhr fuhren wir mit dem Auto in die Stadt, zum vegetarischen Restaurant Gleich, das für uns eine Art zweites Zuhause war. Von dort fuhren wir zu seinen Eltern. Meine Grossmutter stand in der Haustür und rief, völlig ausser sich: «Beat, du musst sofort nach Hause, deine Wohnung brennt!»

Ich sehe meinen Vater, wie er die Strasse entlangrennt, zum Waldrand, das kurze Stück Wiese hoch, zum Block, in dem wir wohnten. Das Feuer war bereits gelöscht und meine Mutter in der Klinik. Sie hatte im Wohnzimmer Brennsprit ausgeschüttet und dann angezündet. Über fünfhundert Bücher und Fotoalben verbrannten, sie hatten meinem Vater gehört. In seinem Büro und Schlafzimmer lagen die Akten in Schutt und Asche. Seine und ihre Kleider hatte meine Mutter vorher zerschnitten und in Abfallsäcke gestopft. Mit einer Vase hatte sie auf Vaters massiven Schreibtisch aus Holz geschlagen. Die fingerbreiten Kerben hat mein Vater später mit einer tannengrünen Schreibunterlage zugedeckt. Ich erinnere mich an die verkohlten und angebrannten Bücher im Wohnzimmer, an den stechenden Geruch, der in der Wohnung hing. Mein Zimmer hat meine Mutter verschont.

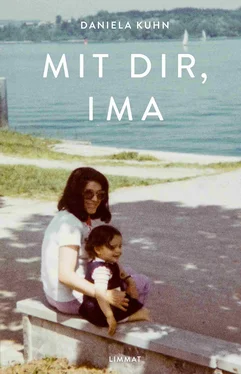

Heute ist meine Mutter die Gleichmut in Person. Sie sieht gut aus, wirkt mit ihren noch immer dunkel gefärbten Haaren wesentlich jünger, als sie ist, fast kindlich. Wenn es ihr gut gegangen sei, habe sie ein Licht im Gesicht gehabt, sagte mir ein bekannter israelischer Schriftsteller, der in Jerusalem ihr Freund gewesen war. Das ist heute noch so, und aussergewöhnlich ist auch ihre Offenheit. Die Männer, die in meinem Leben wichtig waren, hat meine Mutter sofort ins Herz geschlossen. Meine Freundinnen mögen sie, manche beneiden mich um ihre liebevolle Art, etwa wenn sie an meinen Geburtstagsfesten ungefragt sämtliche Teller wäscht.

Kürzlich warteten wir am Zürcher Paradeplatz auf das Tram. Ich stöhnte: «Noch acht Minuten!» Meine Mutter meinte: «Acht Minuten mit dir zu sein, ist für mich nicht schlimm.» Ich umarmte sie, sagte ihr, wie sehr sie sich verändert hat, wie unglaublich positiv sie geworden ist. «Das ist dank Gottes Hilfe so», antwortete sie. «Ich fühle mich aufgehoben und von ihm beschützt.»

Während wir am Abend vor meiner Abreise Löcher stopften, bat mich meine Mutter, einen Spruch aus dem Buch der Propheten zu lernen. Ich schrieb ihn in meine Agenda, aber er ist so einfach, dass ich ihn schon im Flugzeug auswendig konnte. Übersetzt lautet er: «Im Namen des Herrn, zu meiner Rechten Michael, zu meiner Linken Gabriel, vor mir Uriel, hinter mir Rafael und auf meinem Kopf der Segen Gottes.» Meine Mutter beschwor mich: «Bitte sag das jeden Tag.»

Vor ein paar Tagen sprach mich am Russenstrand ein Inder mit einem auffallend langen weissen Bart an. Wir hatten uns zwei-, dreimal beim Sonnenuntergang zugenickt, nun kam er lächelnd auf mich zu und sagte: «Today we have to meet.» Schon nach wenigen Schritten erfuhr ich: Eqbal ist Sikh, seine Eltern stammen aus dem Punjab. Geboren und aufgewachsen ist er in Kenia, wo er auch seine Frau kennengelernt hat, eine Schweizerin, deren Eltern Missionare waren in Afrika. Die beiden haben vier Kinder, mit denen sie in Kenia, in Kanada und in Genf gelebt haben. Im Wallis besitzen sie in einem kleinen Dorf ein Chalet. Am nächsten Tag stellte mir Eqbal am Strand seine bildhübsche Tochter, deren polnischen Mann und das zweijährige Töchterchen vor, seine Frau sollte in zwei Wochen aus Kanada nachkommen.

Gestern war ich bei Eqbal zum Mittagessen eingeladen. Auf seiner Veranda, die direkt am Fluss aus Meerwasser liegt, der etwa so breit ist wie der Rhein, servierte er ein köstliches, nordindisches Bohnencurry, Okra, Chapati und Pakora. Ausser dem Nebenhaus, das einem reichen Inder aus Delhi gehört, sind keinerlei Häuser in Blickweite, zu hören sind nur die im Wind klappernden Blätter der Kokospalmen. Über drei Stunden sass ich dort, während Eqbal von seinem dementen Schwager sprach, den er hierhergebracht hatte, was sich als grosser Fehler erwies, von der Geburt seiner Enkelin, die hier zusammen mit seiner Tochter fast gestorben wäre, hätte der reiche Inder von nebenan sie nicht mitten in der Nacht von seinem Fahrer ins Spital nach Margao fahren lassen, von der unsäglichen Geschichte, die er mit dem Besitzer seines Hauses erlebt hat. Über mich erzählte ich nichts. Es gab keine Gelegenheit, er fragte auch nichts. Ich hätte Eqbal beispielsweise sagen können, dass meine Mutter 1991 in Zürich einen achtundzwanzig Jahre jüngeren Sikh geheiratet hat, den Turban tragenden Herrn Singh, den sie im Tram kennengelernt hatte.

Nach der Trauung im Stadthaus Zürich lud meine Mutter ein paar wenige Freunde, meinen Vater und mich in ein chinesisches Restaurant ein. Ich nahm den Mann kaum zur Kenntnis, denn ich wusste, der Spuk würde bald wieder vorbei sein. Mehrmals war meine Mutter einem Liebeswahn verfallen. Mal war es ein amerikanischer Scientologe mit fünf Kindern gewesen, mal ein Zürcher Jude namens Egon, mal Jimmy, ein um sechzehn Jahre jüngerer Amerikaner, oder gar Prinz Charles. Früher oder später wollten diese Männer nichts mehr von ihr wissen.

Und ich sah ihn auch nie wieder, den Herrn Singh, da ich in der kurzen Zeit, in der meine Mutter mit ihm zusammen war, in Jerusalem studierte. Mein Vater, der damals schon seit über zehn Jahren von meiner Mutter geschieden war, machte zuerst gute Miene zum bösen Spiel. Später, als meine Mutter unter der Sexbesessenheit ihres jungen Mannes und dem dominanten Geruch seiner Kochkünste litt, sprach er mit Verachtung vom «Inder». Und es ging dann auch nicht mehr lange, da war das ungleiche Paar wieder geschieden.

Ich sprach nicht nur Eqbal gegenüber nicht von Herrn Singh, ich habe auch sonst noch nie jemandem von ihm erzählt. Und hätte ich Eqbal nicht getroffen, wäre mir die zweite Heirat meiner Mutter kaum in den Sinn gekommen.

Okra, das Gemüse, das Eqbal mir serviert hat, kochte auch meine aus dem Irak stammende Grossmutter. Viele Gerichte und Gewürze der indischen Küche sind in den Vorderen Orient eingeflossen. Beispielsweise Kitchri, ein Gericht aus Reis und Linsen. Meine Grossmutter kochte es mit Zimt und servierte es mit angebratenen Zwiebeln. Ich muss hier auch an sie denken, weil ich täglich einen zuckersüssen Granatapfel esse. Wenn wir in Haifa bei meiner Grossmutter zu Besuch waren, setzte sie sich zu mir an den Tisch und schälte mir mit ihren von der lebenslangen Küchenarbeit muskulösen und von der Sonne gebräunten Fingern einen Granatapfel. Ausser den Händen war nur ihr Gesicht gebräunt. Der Rest ihres Körpers war fast weiss, kam nie mit der Sonne in Berührung.

Seit sechs Wochen bin ich in Goa. Fast so lange ist es her, seit ich meine Mutter auf Skype gesprochen habe. «Wir werden von nun an jeden Tag miteinander sprechen», hatte sie gesagt, und ich hatte geantwortet: «Ja, oder zumindest jeden dritten.»

Es kam anders. Am Tag unseres nächsten Skype-Termins schrieb mir ihr Freund Ben per Mail, er sei krank, meine Mutter könne deshalb nicht mit mir sprechen. Allein kommt sie mit dem Gerät offenbar noch immer nicht klar. Ich hätte es ihr viel früher kaufen und mit ihr üben sollen, das war mein Fehler. Als ich ihr das Gerät am Vortag meiner Reise überreichte und ihr zeigte, wie sie Skype öffnet, dachte ich, Ben oder eine Pflegerin im Altersheim, irgendjemand werde mit ihr die zwei, drei Schritte üben, die sie beherrschen muss, um mit mir zu sprechen. Das erste Gespräch sollte leider das letzte bleiben. Zuerst war Ben während vier Wochen krank und jetzt, da er wieder gesund ist, hat er vergessen, wie er das Gerät bedienen muss.

Читать дальше