Tiere

Behandeln Sie Insekten, Schnecken und andere Bewohner von Wiesen, Weiden und Hecken sorgfältig und mit Respekt. Lassen Sie Käfer und andere Tiere, die Sie sich aus der Nähe anschauen, an derselben Stelle wieder frei, an der Sie sie gefangen haben: Viele Arten sind nicht in der Lage, den Weg in ihre ursprüngliche Umgebung wieder zu finden oder laufen Gefahr, auf dem Rückweg von Feinden oder im Verkehr getötet zu werden.

Abfälle

Hinterlassen Sie keine Abfälle. Und warum nicht auch einmal störenden Abfall von anderen mitnehmen? In einen zusätzlichen Plastiksack verpackt, machen Abfälle die Tasche nicht schmutzig.

Hunde

Wenn Wildtiere in der Nähe sind, ist es wichtig, dass Sie Ihren Hund an die Leine nehmen: Von wildernden Hunden werden jährlich Tausende von Wildtieren verletzt, und viele gehen dadurch qualvoll zugrunde. Bitte beachten Sie, dass in vielen Naturschutzgebieten strikter Leinenzwang gilt. Bitte lassen Sie Ihren Hund nicht in Wiesen sein Geschäft verrichten. Kühe fressen lieber sauberes Gras und bekommen von Hundekot Verdauungsprobleme.

Ausrüstungsliste

Natürlich sind Beobachtungen auch ohne Spezialausrüstung möglich, doch mit ein paar Hilfsmitteln machen Naturbeobachtungen noch mehr Spaß. Besonders hilfreich sind:

| › |

Notizbuch und Schreibzeug |

| › |

Lupe |

| › |

Fernglas |

| › |

Kamera |

| › |

Pflanzen- und Tierbestimmungsbücher |

| › |

Taschenmesser |

| › |

Apotheke mit Desinfektions- und Insektenschutzmittel |

| › |

Sonnenschutz (Hut, Brille, Crème) |

| › |

Zwischenverpflegung |

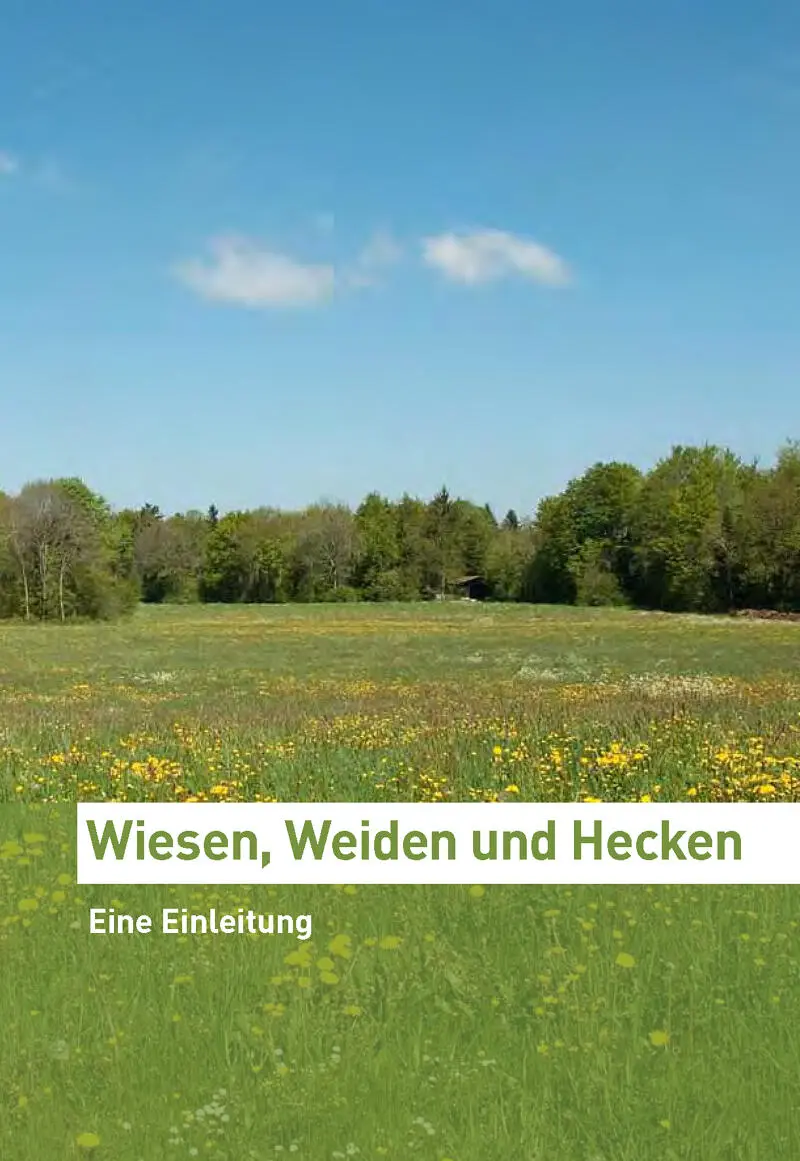

Aus Wäldern wurden Weiden und Wiesen

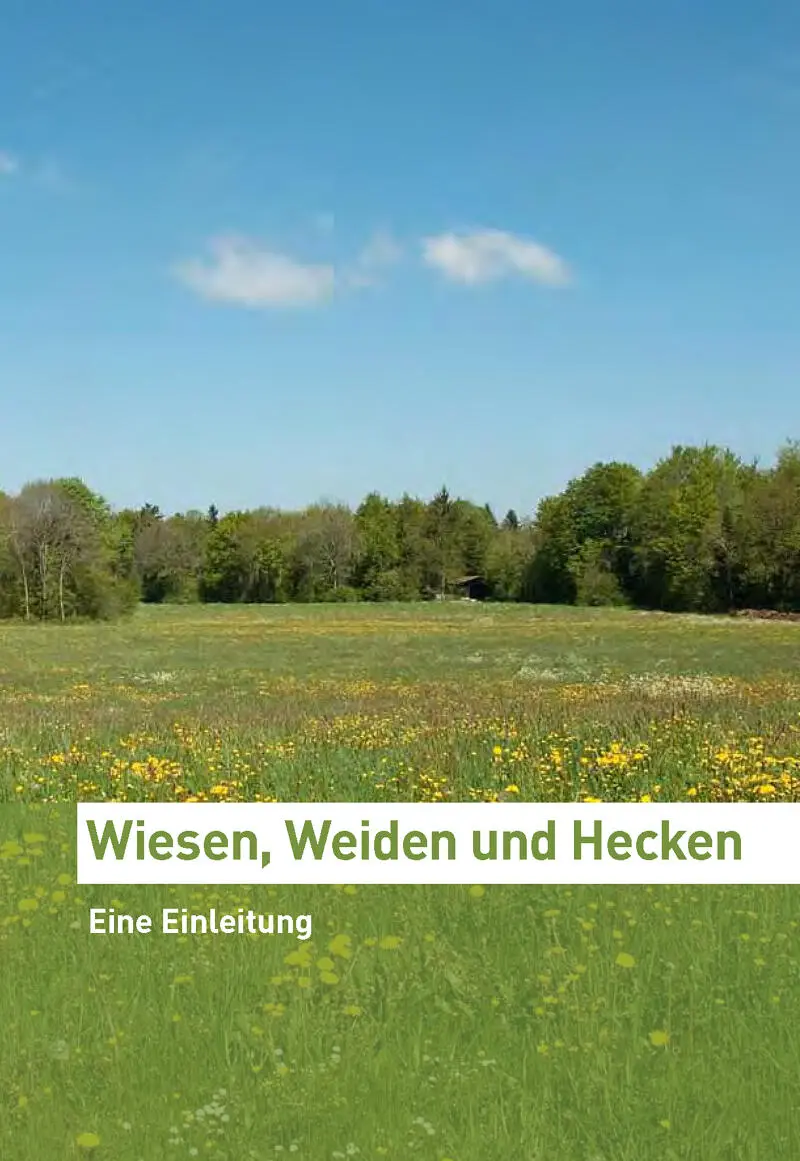

Auf fast jeder Weide oder Wiese in Mitteleuropa wuchs früher einmal Wald. Erst unter dem Einfluss des Menschen entstanden offenes Grünland und Äcker. Wiesen, Weiden und Hecken sind deshalb vor allem Produkte menschlichen Handelns. Werden Sie nicht mehr regelmäßig genutzt, so verbuschen sie mit der Zeit und werden nach und nach wieder von Bäumen bewachsen. Nur gewisse Sonderstandorte wie Moore, Trockenwiesen oder alpine Rasen würden waldfrei bleiben.

Einleitung: «Wiese ist nicht gleich Wiese»

Einleitung: «Wiese ist nicht gleich Wiese»

Wiesentypen

Wiesentypen

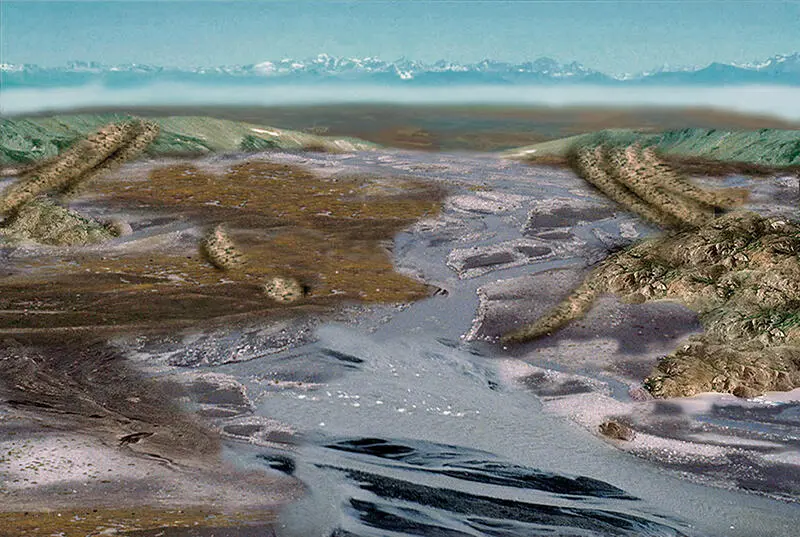

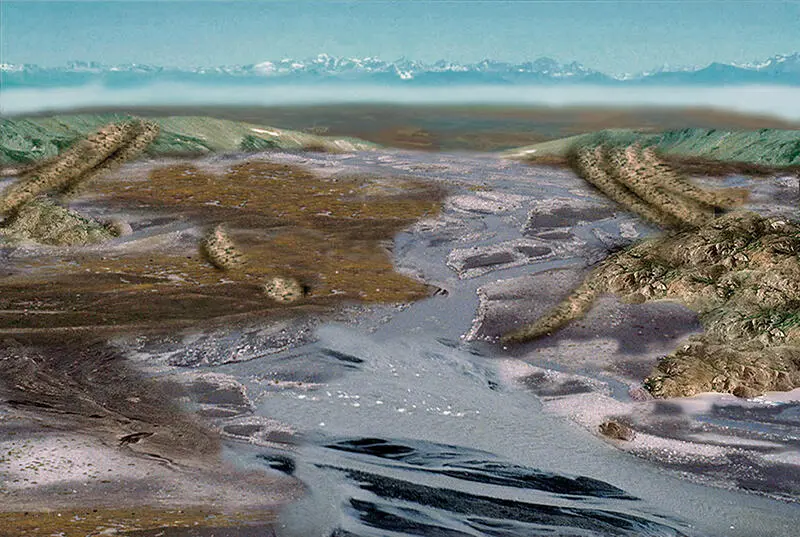

Vor 15 000 Jahren

Vor 6000 Jahren

Vor 2000 Jahren

Vor 50–100 Jahren

Heute

Um etwa 6000 v. Chr. wurde in Mitteleuropa mit der Sesshaftwerdung des Menschen auch die Brandrodung des Waldes eingeführt. Die dadurch gewonnen Ackerflächen konnten einige Jahre genutzt werden, bis die Ertragskraft der Böden nachließ und die Menschen sich gezwungen sahen, an einer anderen Stelle wieder neue Ackerflächen zu roden. Mit den noch nicht ortsfesten Siedlungen entsprach die damalige Landschaftsstruktur Mitteleuropas vermutlich dem noch heute in den Tropen vorkommenden Wanderfeldbau.

Die Weiterentwicklung der frühen Landwirtschaft erlaubte es den Menschen schließlich, ortsfeste Siedlungen zu gründen und die bestehenden Ackerflächen durch eine Beweidung vor der Wiederbewaldung zu schützen. So konnten im Umfeld der ortsfesten Siedlung die ersten durch Menschen geschaffenen Grünlandflächen entstehen. Diese wurden abwechslungsweise als Weideland und als Ackerflächen genutzt. Eine Mahd der Grünlandflächen zur Heugewinnung dürfte aber noch lange Zeit höchstens in sehr bescheidenem Ausmaß stattgefunden haben.

Sommerwiese

Sommerwiese

Mit der zunehmenden Bevölkerungszahl und den sich vergrößernden Viehbeständen erhöhte sich der Winterfutterbedarf. Daher wurden mit der Zeit jene Stellen, an denen das Gras besonders gut wuchs, während eines Teils der Vegetationsperiode zur Gewinnung von Dürrfutter genutzt. Diese Praxis markiert den Beginn der systematischen Wiesenwirtschaft. Neben der Vor- und Nachweide konnten allerdings während vieler Jahrhunderte nahezu alle Wiesen nur einmal pro Jahr zur Heugewinnung gemäht werden. Erst im Laufe des Spätmittelalters konnte an besseren Standorten auf Kosten der Nachweideperiode eine zweite Mahd eingeführt werden. Dieser zweite Aufwuchs wurde als «Emd», «Öhmd» oder auch «Grummet» bezeichnet.

Kunstwiese mit kleiner Artenvielfalt

Mit der Abschaffung der gemeinschaftlichen Weide der Tiere wurden während der Aufklärung auch die Allmenden (im Gemeinbesitz befindliche Flurteile) privatisiert. Dadurch wurde es möglich, die alten und ungedüngten Wiesen, welche bislang nur einmal im Jahr gemäht wurden, in gedüngte zweischnittige Wiesen umzuwandeln.

Wiesen, Weiden und Hecken wurden im 19., aber vor allem auch im 20. Jahrhundert durch zunehmende Flurbereinigungen, steigende Viehstückzahlen und den zunehmenden Einsatz von industriell erzeugtem Dünger geprägt. Dies erlaubte eine erhöhte Futterproduktion und machte auch die Nutzbarkeit bislang ertragsarmer Böden möglich. Kehrseite der hohen Futtererträge heutiger Wiesen ist ihre ausgesprochene Artenarmut, welche nicht mehr viel mit den abwechslungsreichen traditionellen Heuwiesen zu tun hat. Durch die Intensivierung der Landwirtschaft und das Verschwinden von Feldgehölzen, Hecken, Einzelbäumen und Kleinstrukturen sind vielerorts auch die typischen Bewohner der traditionellen Kulturlandschaft zurückgegangen oder gar ganz verschwunden. Sie finden in den «ausgeräumten» Wiesen nicht mehr genügend Nahrung, kaum Verstecke und keine Brutstandorte für die Aufzucht ihres Nachwuchses.

Magerwiese mit großer Artenvielfalt

Читать дальше

Einleitung: «Wiese ist nicht gleich Wiese»

Einleitung: «Wiese ist nicht gleich Wiese»

Sommerwiese

Sommerwiese