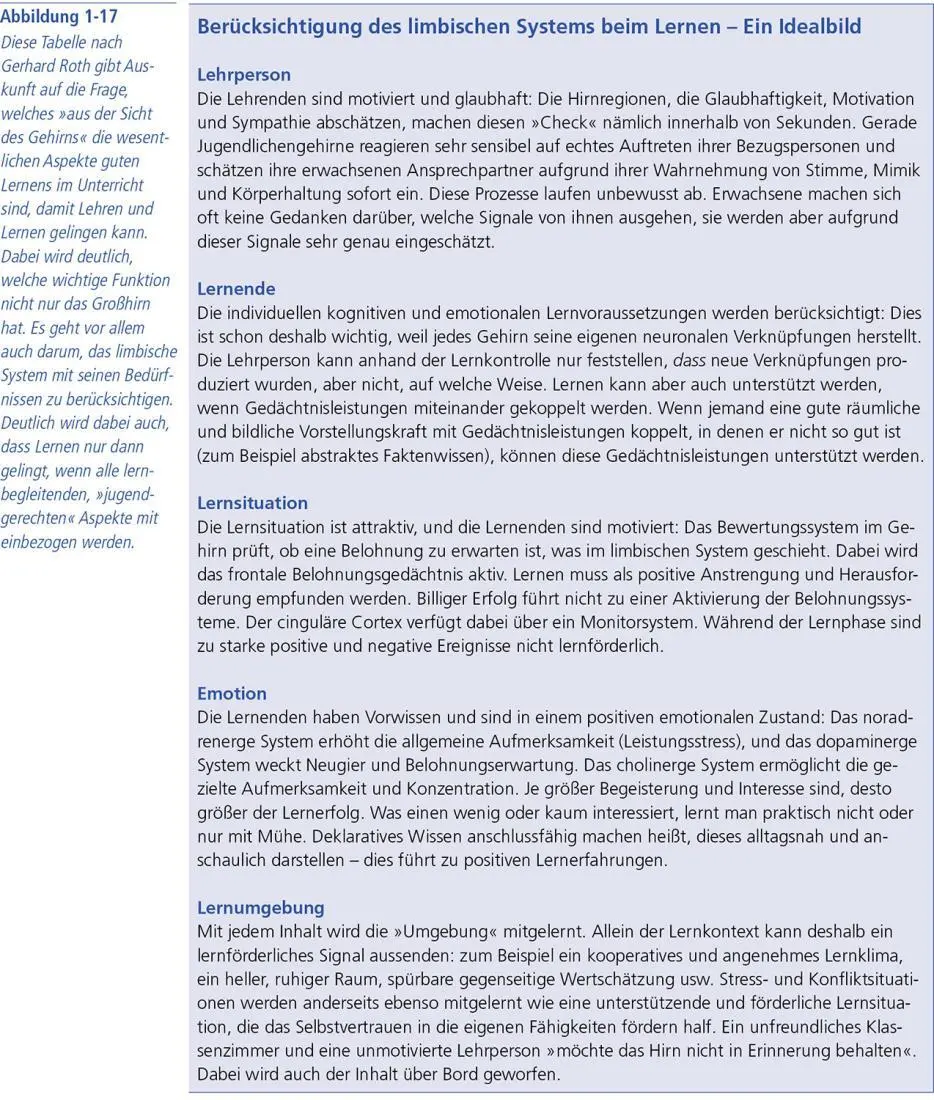

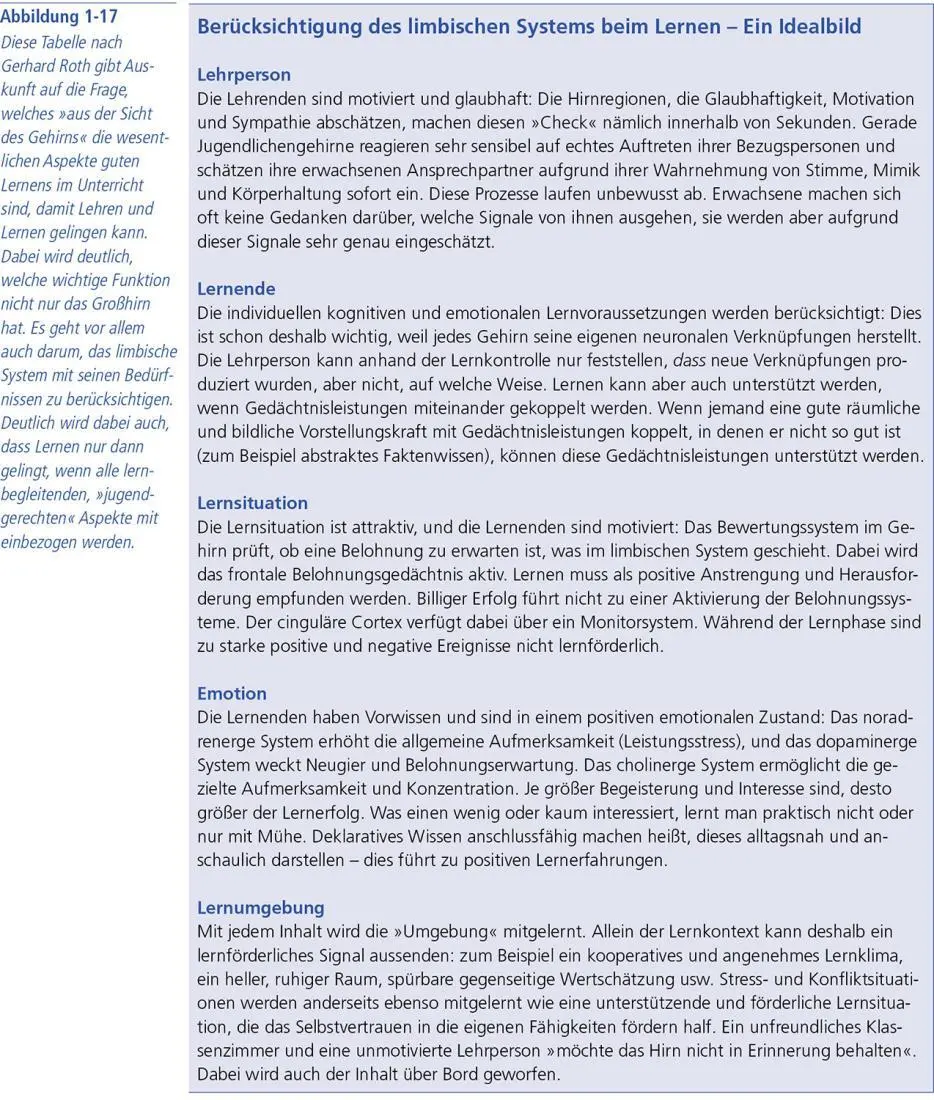

Der Umbau ist das eine, das wir im Umgang mit Jugendlichen immer im Auge behalten sollten; in der Schule können uns aber auch andere Erkenntnisse aus der Hirnforschung nützlich sein, nicht zuletzt alles, was mit »Lernen« zu tun hat. Inhaltliches und soziales Lernen in der Schule gelingt dann besonders gut, wenn die physiologischen Gegebenheiten des Gehirns ausgewogen mitberücksichtigt werden. Ein wichtiges Fazit von Gerhard Roth ist, dass neues Wissen im Gehirn der Lernenden durch das »teils bewusste, teils halbbewusst-intuitive, teils unbewusste Zusammenfügen von bereits vorhandenem Wissen entsteht. Der Lehrende kann diese Prozesse nicht direkt steuern oder gar erzwingen, sondern nur durch Rahmenbedingungen erleichtern« (Roth 2009b, S. 24). Dabei wird, wie aus der folgenden Abbildung hervorgeht, die große Bedeutung des limbischen Systems für das Lernen hervorgehoben.

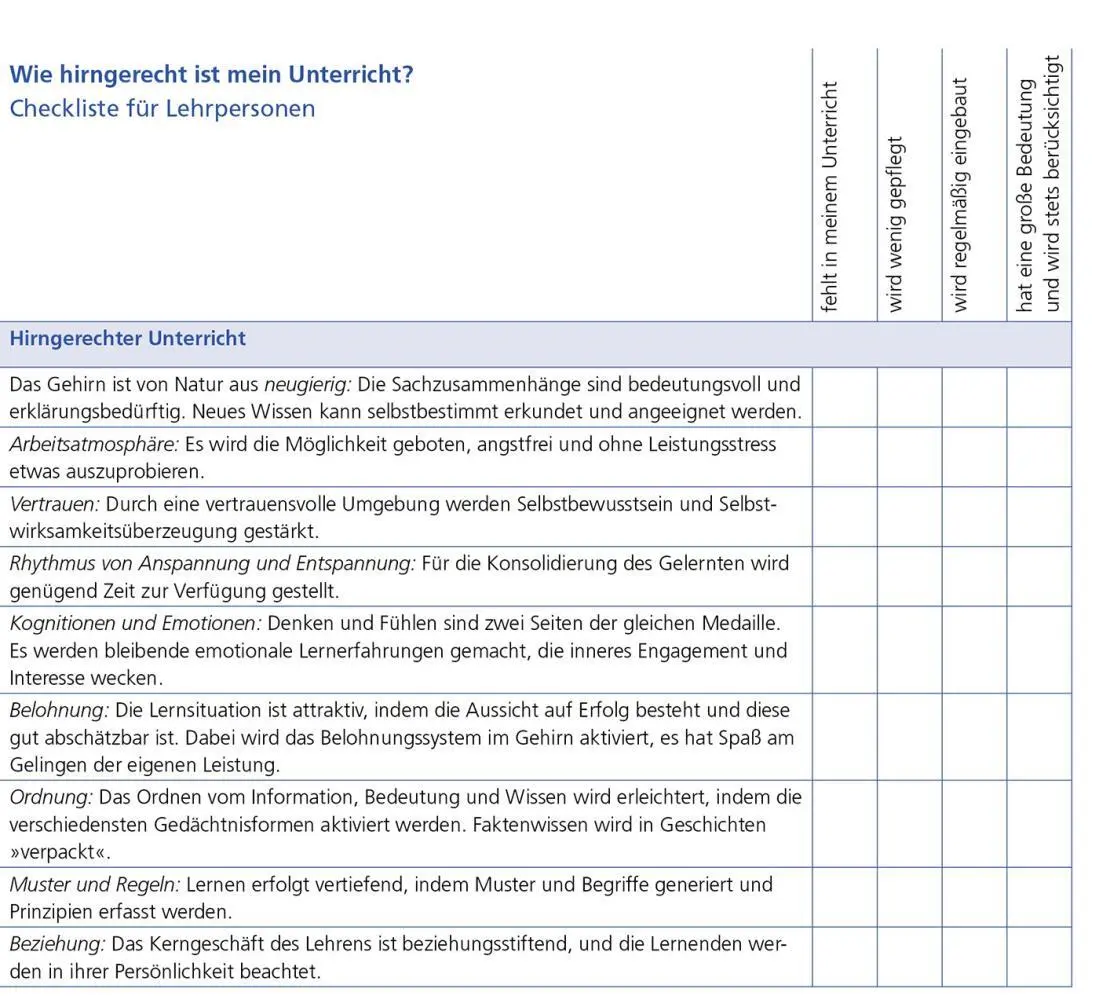

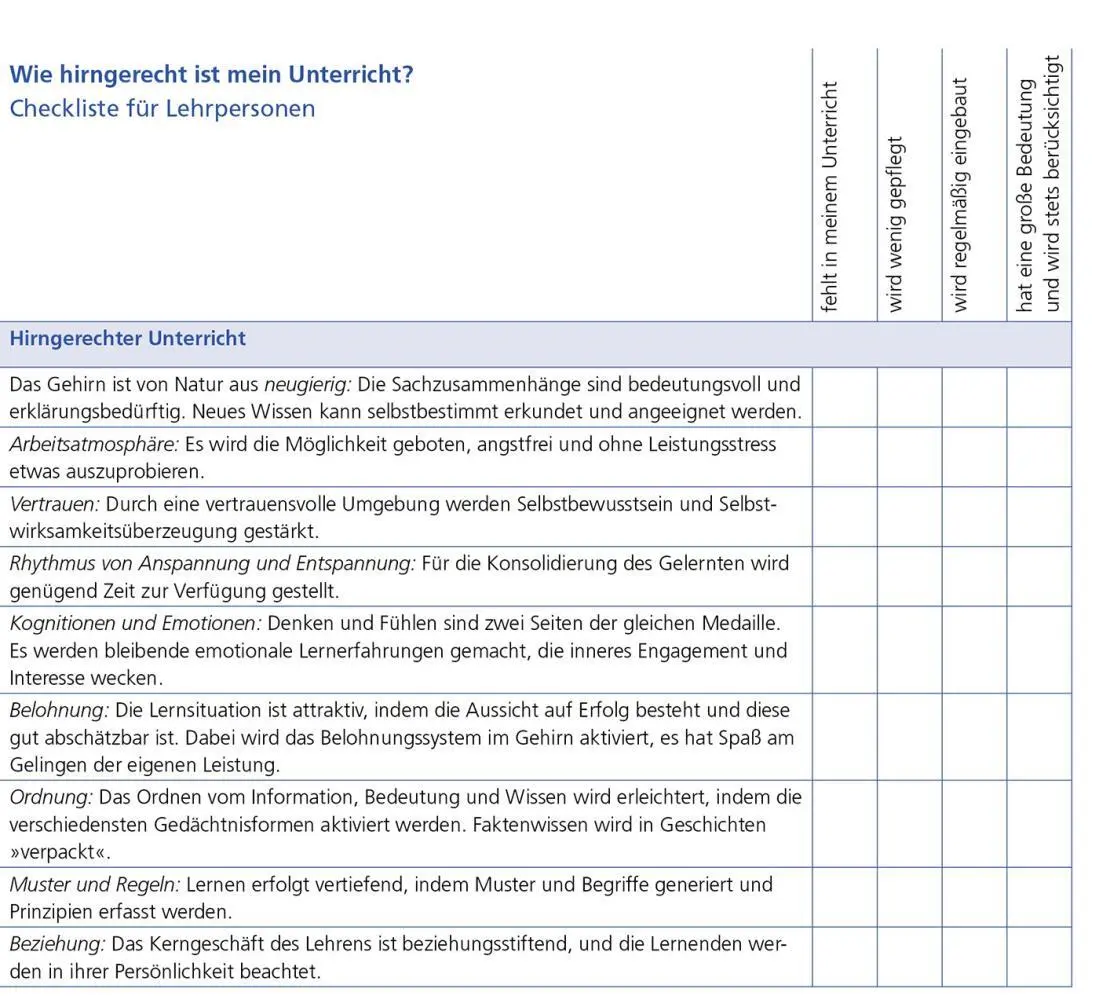

Die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse lassen sich für das erfolgreiche Lernen gut nutzbar machen. Nach Ulrich Herrmann (2009b) sollten dafür die Aspekte der folgenden Checkliste berücksichtigt werden. Die kurze Übersicht macht zugleich deutlich, wie verwoben und vielschichtig Lernprozesse sind. Gerade im Umgang mit Jugendlichen dürfen die einzelnen Komponenten nicht isoliert betrachtet werden.

2 Gelingende Sozialisation von Jugendlichen

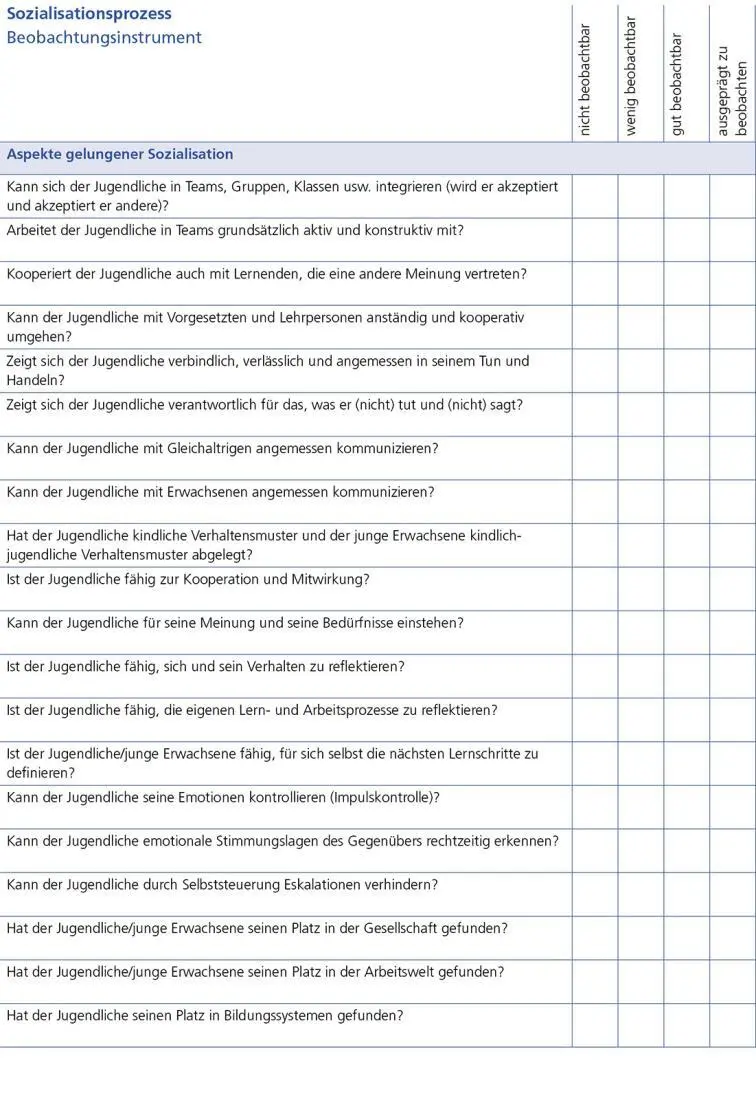

Als Sozialisation bezeichnen wir den Prozess, in dessen Verlauf junge Erwachsene »gesellschaftstauglich« werden – also integrierbar in die Arbeits- und Bildungswelt, fähig zu sozialen Beziehungen und zur Partnerschaft und angemessen im Auftreten und Handeln, sowohl in vorgegebenen Systemen (Betrieb, Schule, Verein usw.) als auch im Freizeitbereich – und zudem als Staatsbürger/innen bereit zur Mitwirkung bei der Gestaltung von Gesellschaft und Politik.

Die Jugend ist für die Sozialisation und Integration in die Gesellschaft die entscheidende Lebensphase. Im Jugendalter, also während der Ablösung vom Elternhaus, finden intensive Auseinandersetzungen mit den erlebten Wertesystemen statt. Die Suche nach der eigenen Identität und – damit verbunden – nach dem eigenen Wertesystem stellt vieles infrage – muss vieles infrage stellen. In diese Lebensphase fällt die Entscheidung, ob ein junger Mensch konstruktiv und kooperativ mitwirkt oder ob er einen Weg außerhalb der üblichen gesellschaftlichen Normen sucht. Der ganze Prozess kann sich über Jahre hinziehen.

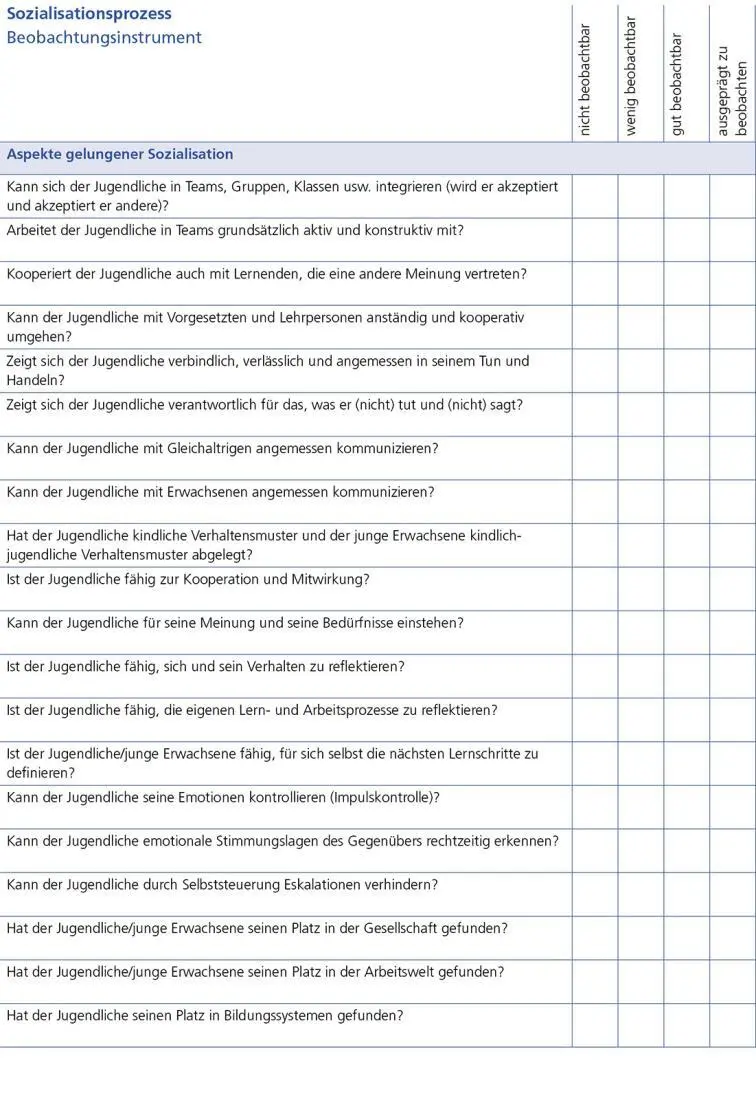

Wenn wir Jugendliche auf diesem Weg begleiten, als Lehrpersonen oder Eltern zum Beispiel, ist es wichtig, dass wir immer wieder hinsehen und schauen, wie der Prozess verläuft, wo der Jugendliche steht – und dass wir ihm unsere Beobachtungen zurückmelden, vor allem auch auf Veränderungen bezogen Impulse geben.

Dazu sind die Beobachtungsbogen auf den Seiten 50 und 58 nützlich.

Die verschiedenen Lebensabschnitte

Jedes Lebensalter zeichnet sich durch ganz bestimmte Themen aus, die dann ins Zentrum rücken, und durch Entwicklungsaufgaben, die genau in diese Zeitfenster passen. Nachfolgend sind die wichtigsten Entwicklungsaufgaben für jedes Lebensalter aufgelistet. Die Liste zeigt unter anderem, welche dieser Aufgaben schon vor der Adoleszenz gelöst werden sollten, welche klassischerweise zwischen 16 und 20 aufs Tapet kommen und welche eher in späteren Phasen Thema werden. Natürlich ist die altersmäßige Abgrenzung der einzelnen Phasen in gewissem Maße willkürlich, in der Wirklichkeit sind die Übergänge zwischen den Phasen fließend.

Säugling – Kleinkind (0 bis 3)

• Symbiose mit der Mutter erleben, positives Grundgefühl des Aufgehobenseins

• Zuwendung erfahren, Liebe erleben

• Verlässliche Anwesenheit der Menschen, Konstanz in den Beziehungen

• Wiedererkennen von Gerüchen, Umgebung, Menschen, Gegenständen, Tieren …

• Möglichst stressarme und anregungsreiche Zeit erleben

• Erste »Welterfahrungen« machen, entdecken

• Erwachsene unterstützen beim Entdecken der »Außenwelt« (»Brücke«)

• Eltern lassen zu, dass andere Beziehungen aufgebaut werden

• Einordnung in außerfamiliäre Systeme wie Spielgruppe, Eltern-Kind-Turnen, Tagesstätte, Kindergarten und erste Anpassungsleistungen

• Verweilen im Spiel oder in einer anderen Tätigkeit

• Eltern als Autoritäten anerkennen, Generationengrenze erkennen

• Sich einordnen in andere Systeme (Schule, Sport…) ohne Mitwirkung der Eltern

• Anpassung und Gehorsam, kleine Pflichten, kleine Freiheiten

• Selbstverantwortung für kleinere Aufgaben

• Werksinn und Werkstolz, Erfahrung von eigener Stärke und Kompetenz

• Aktionsradius nimmt zu

• Peers (Gleichaltrige) werden wichtig

• Sich einordnen in Peergroups, Anpassungsdruck aushalten

• Zugehörigkeitserfahrungen, Zugehörigkeit schaffen

• Gesellschaftliche Normen erleben, mit Gruppendruck umgehen

• Veränderungen am eigenen Körper akzeptieren

• Strukturierungsfähigkeit (kann vorübergehend zusammenbrechen)

• Übergangsphase, Umbruch

• Identitätsentwicklung, Auseinandersetzung mit sich selbst

• Auseinandersetzung mit Werten, Normen und Haltungen

• Ethik, Lebensphilosophie suchen

• Platz in der Gesellschaft suchen

• Einordnung in die Arbeitswelt

• Sexualität leben

• Umgang mit Medien und Geld

• Autonomieentwicklung

• Einsamkeit erfahren und aushalten

Junges Erwachsenenalter (21 bis 35)

• Platz im Berufsleben finden

• Materielle Selbstversorgung, Selbstverantwortung

• Organisation von Heim und Haushalt

• Partnerschaft, eventuell Gründung einer Familie

• Soziales Netz aufbauen

• Anerkennung in der Öffentlichkeit

• Umsetzung der Lebensphilosophie

Mittleres Erwachsenenalter (35 bis 50)

• Verbesserung der beruflichen Situation

• Persönliche Krisen meistern

• Eigene Kinder sich ablösen lassen

• Ziele und Lebensinhalte prüfen

• Kurskorrekturen vornehmen (Arbeit, Partnerschaft, Lebensgestaltung, Interessen …)

• Vergleich mit Jungen relativieren

• Klimakterium (physische und psychische Veränderungen)

Spätes Erwachsenenalter (50 bis 65)

• Nachlassende Leistungsfähigkeit

• Beginnende Alterserscheinungen

• Attraktivitätsverlust (Beruf, Partnersuche …)

• Gesundheitliche Probleme

Читать дальше