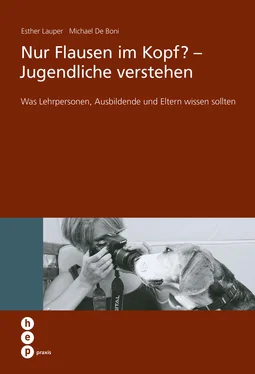

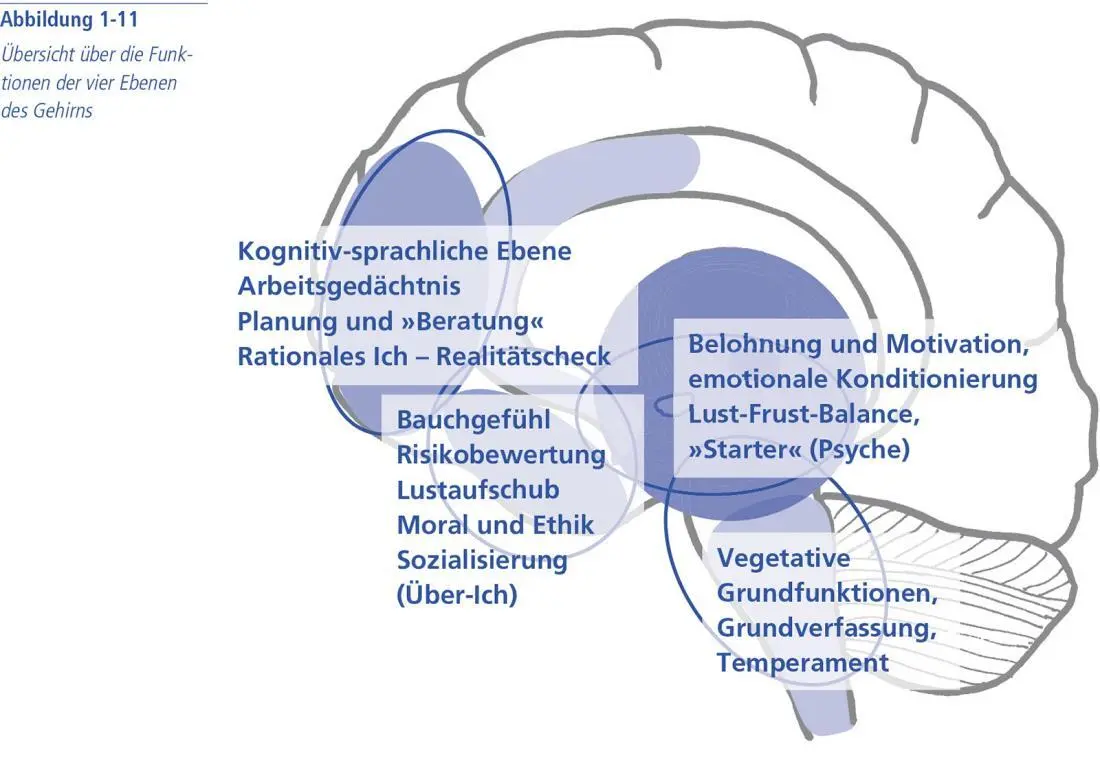

In Abbildung 1-11 sind die hemmenden, kontrollierenden und steuernden Regionen des präfrontalen sowie des orbitofrontalen Cortex dargestellt.

Jugendlicher »Frontalegoismus«?

Sie haben sich vermutlich auch schon gefragt, warum Jugendliche manchmal eine so subjektive Haltung vertreten und kaum imstande sind, eine andere Perspektive einzunehmen. Wir neigen dann manchmal dazu, ihr Handeln als ausgeprägten Egoismus auszulegen. In diesem Zusammenhang wird von »jugendlichem Frontalegoismus« gesprochen.

Wissenschaftler von der Universität Zürich und der Harvard University sind der Frage nach egoistischem Verhalten nachgegangen. Man kann experimentell die frontalen Hirnregionen für kurze Zeit ausschalten und überprüfen, welche Effekte sich ergeben. Dank bildgebender Verfahren weiß man heute, dass die erhöhte Kontrolle des eigenen Verhaltens mit erhöhter Aktivität von frontalen Hirnregionen einhergeht. Mit der Technik der »repetitiven transkraniellen Magnetstimulation« lassen sich einzelne Hirnareale stark magnetisch stimulieren, sodass sie ihre volle Funktionsfähigkeit verlieren. Mit dieser Technik haben die Wissenschaftler den rechten präfrontalen Cortex der einzelnen Probanden stimuliert, also »abgeschaltet«.

Das Experiment wurde mit dem sogenannten Ultimatumsspiel durchgeführt. Dazu braucht es zwei Spieler. A bekommt einen Geldbetrag und kann bestimmen, welchen Anteil er B geben will. Akzeptiert B seinen Anteil nicht, weil er das Angebot als unfair erachtet, bekommen beide nichts. Personen, bei denen der rechte präfrontale Cortex künstlich ausgeschaltet wird, bewerten nun ein unfaires Angebot durchaus noch als unfair, sie sind also in ihrer Urteilsfähigkeit nicht eingeschränkt. Sie schlagen das Angebot dennoch nicht aus, sondern nehmen alles, was sie bekommen können, auch wenn der Betrag noch so klein ist und der Mitspieler den Löwenanteil behält. Sie sehen also nur noch den materiellen Gewinn, egal, wie klein er sein mag. Im Gegensatz dazu lehnen unbeeinflusste Teilnehmer als unfair erkannte Angebote ab.

Die Studie hat gezeigt, dass der präfrontale Cortex bei der Durchsetzung von Fairness maßgeblich beteiligt ist. Bei Jugendlichen ist dieser Effekt quasi im Unreifezustand zu beobachten. Denn der Frontalcortex reift als eine der letzten Hirnregionen erst im späten Jugendalter (zwischen 16 und 21 Jahren) vollständig aus. Seine bis dahin noch mangelhafte Funktionsfähigkeit könnte mit erklären, warum die Youngsters oft nur ihren eigenen Vorteil im Sinn haben.

Frühe frontale Störung – dramatische Folgen

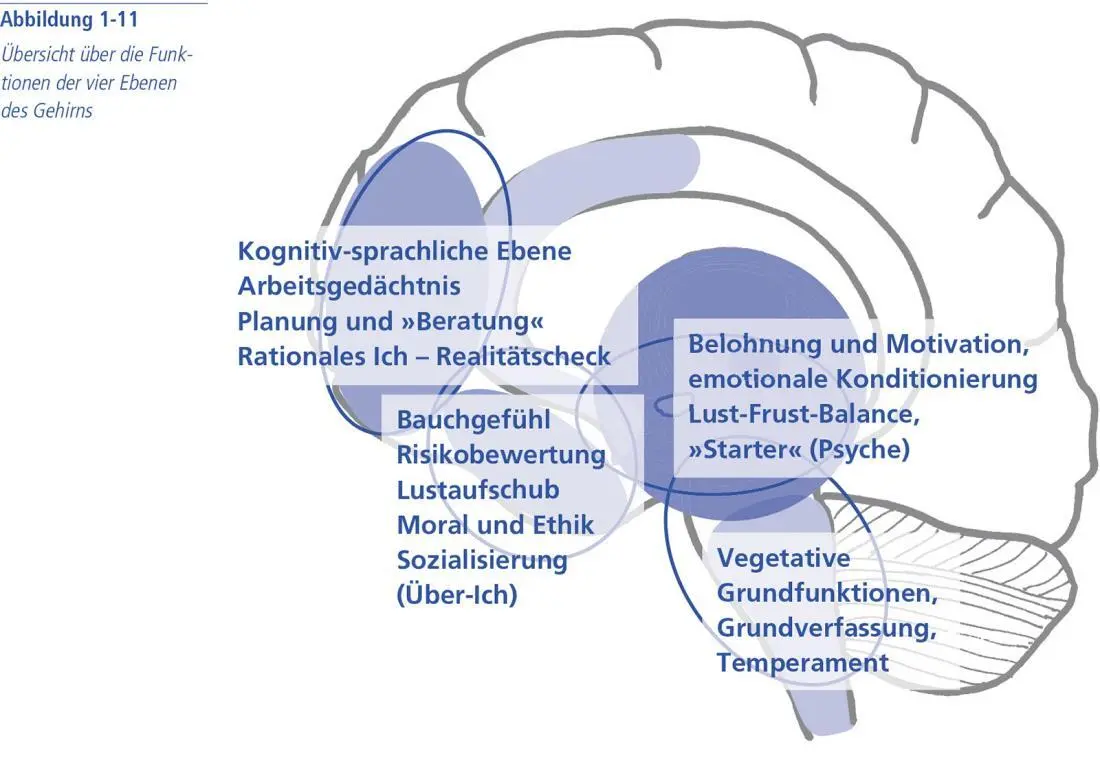

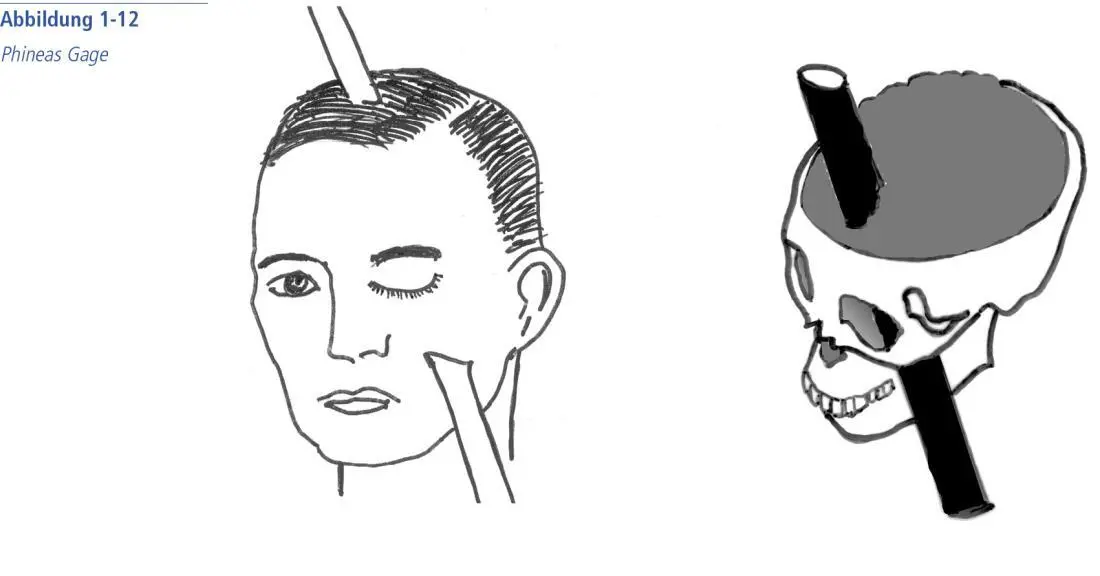

Der wohl berühmteste Fall, aus dem sich Hinweise auf die steuernden Funktionen der frontalen Regionen ergaben, ist der von Phineas Gage. Seine Hirnverletzung lieferte die ersten medizinisch dokumentierten Belege für einen Zusammenhang zwischen Gehirn und Persönlichkeitsmerkmalen. Am 13. September 1848 erlitt ein bis dahin als tugendhaft, pflichtbewusst, vorausschauend, bescheiden und liebenswürdig geschilderter Mensch einen Unfall – und verwandelte sich in der Folge zu einer völlig anderen Persönlichkeit. Bei einem Sprengunfall wurde Gage eine Eisenstange durch das Frontalhirn gerammt; erstaunlicherweise überlebte der Mann trotz seiner schweren Verletzung. Teile seines frontalen und präfrontalen Cortex und das linke Auge wurden zerstört. Danach wurde Gage zu einem launischen, reizbaren und orientierungslosen, unberechenbaren Trunkenbold, der keine Beziehung aufrechterhalten konnte, wegen seiner Persönlichkeit immer wieder die Arbeitsstelle verlor und sozial isoliert starb.

Entscheidend ist, in welchem Alter die frontalen Strukturen beeinträchtigt werden. Werden sie schon in früher Jugend durch einen Unfall oder eine Operation zerstört, so wirkt sich das auf das Verhalten viel dramatischer aus als im Erwachsenenalter. Eine Gruppe von Wissenschaftlern unter der Leitung von Antonio Damasio (2009) hat die Folgen von Verletzungen des orbitofrontalen Cortex in der frühen Jugend und im Erwachsenenalter verglichen. Erwachsene zeigten nach solchen Verletzungen eine erhöhte Risikobereitschaft und konnten aus Fehlern weniger gut lernen als vor den Verletzungen. Sie waren sich selbst und anderen gegenüber nachlässiger, zeigten aber kein extrem negatives Sozialverhalten. Über Risiken und auch über manchmal auftretendes unangemessenes Sozialverhalten konnten sie berichten und reflektieren. Patienten, deren orbitofrontaler Cortex schon in frühester Jugend verletzt wurde, zeigten hingegen schwer asoziales Verhalten. Sie waren »unerziehbar und unbelehrbar«, obwohl sie in einer »normalen« sozialen Umgebung aufwuchsen. Bei Regelverletzungen und Gesetzesübertretungen kannten sie keine Gewissensbisse und zeigten auch keinerlei Einsicht in ihr Fehlverhalten. Die Wissenschaftler erklären sich dieses Phänomen so, dass die Erwachsenen bereits über ein großes Repertoire von sozialen Verhaltensweisen verfügen; allerdings können sie dieses Verhalten nach einer Hirnverletzung nicht mehr so gut aktivieren wie früher. Jugendliche hingegen hatten nie die Möglichkeit, solche Erfahrungen in ihrem »sozialen Gedächtnis« abzulegen, da die entsprechenden Hirnstrukturen noch nicht entwickelt sind. Sie verfügen über keine »unbewussten moralischen Funktionen«, die sie bei sozialen Entscheidungssituationen unterstützen könnten. Diese Jugendlichen haben aufgrund der fehlenden Hirnregionen keine Möglichkeit, soziale Verhaltensmuster aufzubauen. Man kann sich gut vorstellen, dass Jugendliche, die wegen ihrer negativen sozialen Umgebung keine Gelegenheit bekommen, durch soziales Verhalten solche neuronalen Verknüpfungen zu bilden, ein ähnliches Verhalten zeigen, woraus sich die Bedeutung einer sozialen Erziehung ergibt.

Damasio berichtet von einem anderen Fall, der auf einen ähnlichen Zusammenhang hinweist. Bei einem Unfall im Alter von 15 Monaten trug ein Mädchen massive Verletzungen im präfrontalen Cortex davon. In der Folge konnte es keine Gefühle wie Nächstenliebe, Empathie oder Verantwortungsbewusstsein entwickeln, es fehlte ihm auch die Fähigkeit, Regeln des sozialen Zusammenlebens überhaupt wahrzunehmen. »Es scheint gerade so, als ob ein anatomischer Defekt zu einer Art moralischer Blindheit führt, ähnlich, wie wenn ein Augenfehler die Wahrnehmung trübt« (Schnabel 2007, S. 124).

Während der Jugend sind schwankende Stimmungen häufiger zu beobachten als in den anderen Lebensphasen. Ebenso instabil sind emotionale Zustände in dieser Zeit. Ein erhöhtes Bedürfnis nach Fun und Action runden das Bild ab. Jugendliche können sich vor allem in Gruppen schnell in euphorische Zuständ.h.neinsteigern und dabei zu »hirnlosen« oder »Rausch«-bedingten und allgemein zu risikoreichen Handlungen neigen, zu denen sie im »normalen Alltag« kaum fähig wären ( vgl. Kapitel 8, Seite 115 ff.). Dabei wirken sie auf Erwachsene oft unberechenbar, weil sich diese affektiven Zustände plötzlich und scheinbar völlig grundlos zeigen. Nicht die verbalen Verletzungen oder physischen Selbst- und Fremdgefährdungen sind aber das Ziel solcher Handlungen, sondern der rauschhafte und übersteigerte Zustand selbst. Es ist dann einfach »toll«, etwas ganz Verrücktes zu tun. Die Folgen der Handlungen werden nicht mehr kognitiv kontrolliert, weil der Zustand eines übersteigerten »Größenselbst« eine rauschartige Wirkung erzielt.

Wie lässt sich das hirnphysiologisch erklären? Kleinste Veränderungen der Botenstoffe, welche die Informationen über die Synapsen (Verbindungsstellen zwischen den Nervenzellen) weiterleiten, können genügen, um die Impuls- und Gefühlskontrolle aus dem Gleichgewicht zu bringen. Oft spielt dabei das Testosteron (männliches Geschlechtshormon) eine Rolle; es ist aber keinesfalls allein ausschlaggebend bei aggressivem oder rauschartigem Verhalten oder allgemein bei Kontrollverlusten. Dennoch sind junge Männer, statistisch gesehen, risikofreudiger und allgemein aggressiver als der Durchschnitt der Bevölkerung, da sie über einen besonders hohen Testosteronspiegel verfügen.

Читать дальше