Walter-Laager, C., Fasseing Heim, K. (2015): Kindergarten – Grundlagen aktueller Kindergartendidaktik. Winterthur: ProKiga-Lehrmittelverlag.

Weber, M. (1972): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Tübingen, C. B. Mohr.

Williford, A. P., Vick Whittaker, J. E., Vitiello, V. E., & Downer, J. T. (2013): Children’s engagement within the preschool classroom and their development of self-regulation. Early Education & Development, 24 (2), 162–187.

Vygotskij, L. S. (2002): Denken und Sprechen. Weinheim: Beltz.

Zimbardo, P. G. & Gerrig, R. J. (2003): Psychologie. New York: Springer.

Zimmermann, P. (2002): Bindungsentwicklung von der frühen Kindheit bis zum Jugendalter und ihre Bedeutung für den Umgang mit Freundschaftsbeziehungen. In: G. Spangler & P. Zimmermann (Hrsg.): Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und Anwendung. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 203–231.

Zoller Morf, E. (2010): Selber denken macht schlau. Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen. Basel: Zytglogge.

Wenn ein Kind geboren wird, versteht es kaum etwas von der Welt – vielleicht ganz ähnlich wie ein Affenbaby. Dennoch verläuft die Entwicklung von Menschenkind und Affenbaby grundverschieden. Das Menschenkind kann im Alter von drei bis vier Jahren sprechen, laufen, einen Purzelbaum schlagen, Bälle werfen und fangen, sich ankleiden, den Tisch decken, auf einem Stuhl sitzen, mit Besteck essen, ein iPad bedienen, mit Pinsel oder Stift etwas malen usw. Das Affenkind hingegen kann all dies nicht.

Natürlich ist so ein Vergleich zwischen Mensch und Affe unfair, denn Affen fehlt es in ihrem natürlichen Umfeld an vielen Gegenständen, die Menschen benutzen und über die Menschen reden. Dennoch sind Affen genetisch mit dem Menschen sehr nah verwandt – etwa so nah wie Mäuse und Ratten oder Löwen und Tiger. Der wissenschaftliche Vergleich solch nah verwandter Arten kann dem genaueren Verständnis der je arttypischen Verhaltensweisen und Lernfähigkeiten dienen. Vergleiche zwischen Menschen und Affen zeigten zum Beispiel, dass Affenkinder – anders als Menschenkinder – Sprache und andere menschliche Verhaltensweisen selbst nach langem Training nur in winzig kleinen Teilen lernen. Das reicht, um beim Zoobesuch zu begeistern oder für eine Zirkusshow, aber nicht weiter.

Es sind zwei spezifische Fähigkeiten – die Menschen schon im Kleinkindalter haben –, die es uns ermöglichen, viel schneller und viel mehr zu lernen, als Affen das je können:

| 1.Bei Menschen ist die Fähigkeit zum Nachahmungslernen sehr viel ausgeprägter als bei Affen. 2.Menschen haben die Fähigkeit und einen viel stärkeren Drang als Affen, einander Dinge zu zeigen und zu erklären. Menschen sind sozusagen geborene Pädagogen. |

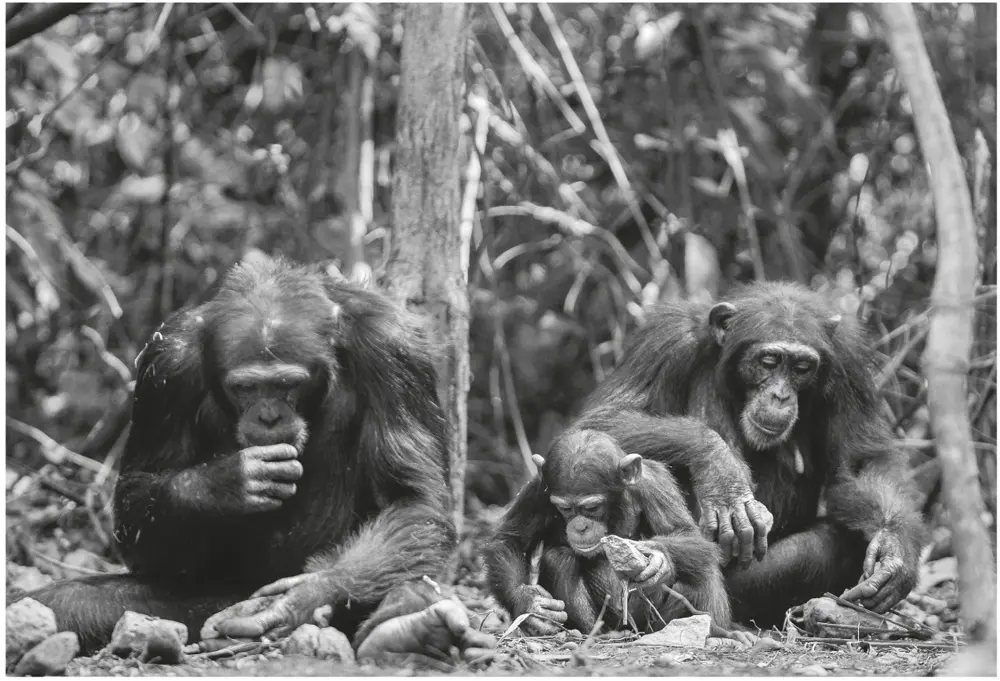

Der immense Unterschied zwischen Menschenkindern und Affenkindern lässt sich durch diese beiden Fähigkeiten erklären: Zum einen ahmen Menschen einander ständig nach und lernen so voneinander. Zum anderen zeigen Menschen einander ständig, wie sie dies oder jenes machen – oder besser machen können. Dagegen ist noch keine Affenmutter je dabei beobachtet worden, wie sie ihrem Nachwuchs etwas demonstriert. Dennoch schauen sich Affenkinder von ihren Eltern viele Dinge ab, zum Beispiel, wie Nüsse geknackt oder wie Termiten aus einem Termitenhügel geklaubt werden, aber niemand erklärt dem Affenkind, wie ein Stöckchen zum Fischen besser gehalten wird oder an welcher Stelle am besten mit einem Stein auf eine Nuss geschlagen wird, um sie zu knacken. Dies müssen Affenkinder selbst ausprobieren; sie sind sich selbst überlassen und lernen ausschließlich im freien Spiel durch Versuch und Irrtum. Das Maximum an affen-pädagogischer Unterstützung, das in der Wildnis einmal beobachtet wurde, ist, dass eine Affenmutter ihr Werkzeug (das sie sonst sehr schützt) liegen ließ, damit ihr Kind es finden und damit experimentieren konnte (vgl. Gómez 2006).

Abbildung 1: Affenpädagogik: Das Affenkind muss ohne Unterstützung lernen.

Foto: ©Anup Shah/naturepl.com

Interessanterweise reduzieren einige pädagogische Ansätze die Rolle von Eltern und Pädagogen bzw. Pädagoginnen auf das bloße Bereitstellen von Lernmaterialen und stellen das entdeckende selbstständige Lernen (Selbstbildung) von Kindern in den Vordergrund, bei dem Kinder jederzeit selbst entscheiden, was sie wann machen wollen (vgl. z. B., Schäfer 2002; Regel & Kühne 2007). Meyer und Walter-Laager (2012) berichten, dass es für derartige frühpädagogische Konzepte keine wissenschaftliche Untermauerung gibt. Und der hier gezogene Vergleich mit den Affen macht zudem deutlich, dass pädagogische Ansätze, welche die Selbstbildung favorisieren, nur bedingt mit der menschlichen Natur im Einklang stehen: Sowohl der natürliche Nachahmungsdrang als auch der natürliche pädagogische Drang des Menschen werden negiert. Der Grund dafür dürfte in der Annahme liegen, dass Nachahmungslernen als explizite Instruktion verstanden und beides dem entdeckenden selbstständigen Lernen als nicht zu vereinender Kontrast gegenübergestellt wird. Dies ist jedoch ein Irrtum. Natürlich ist Lernen am erfolgreichsten, wenn der oder die Lernende interessiert ist und selbst aktiv wird (vgl. z. B. Glenberg, Brown & Levin 2007). Aber Interesse und Neugier können nicht nur durch bereitstehende Materialien, sondern auch durch ein aktives (pädagogisches) Modell geweckt werden.

Dieser Beitrag ist ein Aufruf an Pädagoginnen und Pädagogen, der menschlichen Natur zu folgen. Das heißt in erster Linie, dass wir uns nicht reduzieren sollten auf das Bereitstellen von Lernmaterialien. Stattdessen können wir – nicht nur in der Frühpädagogik – den kindlichen Nachahmungsdrang und die natürliche Pädagogik nutzen. Menschenpädagogik kann und muss über Affenpädagogik hinausgehen.

2DIE FUNKTIONEN VON NACHAHMUNGSLERNEN

Wie bereits gesagt, sind Menschen einerseits Nachahmungsprofis und andererseits Pädagogen, und zwar von Natur aus. Und genau wegen dieser beiden Fähigkeiten sitzen wir Menschen nicht mehr wie die Affen auf den Bäumen, sondern auf bequemen Stühlen in beheizten Häusern aus Holz, Stein oder Beton. Dadurch, dass Menschen darauf spezialisiert sind, voneinander zu lernen, verlaufen Lernprozesse sehr viel schneller. Das Rad muss nicht immer wieder neu erfunden werden, und die gewonnene Zeit können Menschen nutzen, um wirklich Neues zu kreieren.

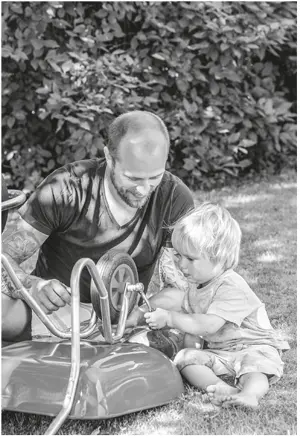

Abbildung 2: Menschpädagogik: Ein Vater unterstützt sein Kind beim Lernen. Foto: befa/iStock

Interessanterweise zeigt sich der Nachahmungsdrang des Menschen nicht nur bei Kindern. Auch Erwachsene machen (fast alles) nach, was sie bei anderen beobachten (vgl. McGuigan, Makinson & Whiten 2011). Darin wird eine zweite Funktion des Nachahmens deutlich. Denn oft geht es nicht unbedingt darum, etwas Neues zu lernen – Erwachsene (aber auch Kinder) ahmen auch solche Handlungen nach, die sie schon können. Dies kann überall beobachtet werden. Denken Sie zum Beispiel an eine Situation im Fitnessstudio: Sobald einer der Kursteilnehmer etwas trinkt, machen dies einige andere nach – wahrscheinlich einfach, weil sie sich erinnern, dass trinken eine gute Idee ist. Aber auch bei Erwachsenen ist Lernen durch Nachahmung zu finden. Denken Sie für den Moment an einen Besuch bei Freunden, wo Sie ein bestimmtes Werkzeug oder Küchenutensil in Gebrauch gesehen haben und dadurch inspiriert wurden, sich auch ein solches Gerät zu besorgen. Werbung für Konsumgüter aller Art funktioniert nach genau diesen Prinzipien – Werbung nutzt den Nachahmungsdrang des Menschen (vgl. Roßberg 2010). Gönnen Sie sich einmal diesen Spaß. Beobachten sie das Nachahmungsverhalten überall im Alltag, Sie werden viele Situationen beobachten können. Es gehört zur menschlichen Natur.

Читать дальше