Unterrichtsnachbereitung: Nach der Stunde ist vor der Stunde

In die Unterrichtsvorbereitung haben Sie viel Zeit investiert. Es lohnt sich deshalb, im Anschluss an die Stunde das Unterrichtsgeschehen kurz Revue passieren zu lassen und auszuwerten. Ein paar Fragen können Ihnen dabei behilflich sein und Ihrer Auswertung eine Struktur verleihen:

• Was ist mir heute gut gelungen? Welche Faktoren haben zum Gelingen beigetragen?

• Welche Beobachtungen zu einzelnen Lernenden habe ich gemacht, die sich lohnen, festgehalten zu werden?

• Wo kann ich beim nächsten Mal mit dem Unterricht fortfahren, und welche Fragen muss ich noch einmal vertiefen?

• Welche Aufgaben habe ich erteilt, und wie will ich sie am nächsten Schultag in den Unterricht einbauen?

• Was muss ich für den nächsten Unterrichtstag bereitstellen?

• Welche Korrekturarbeiten muss ich bis nächste Woche leisten?

Eine gute Nachbereitung erspart Ihnen viel Vorbereitungszeit für den nächsten Schultag. Deshalb sollten Sie nicht vergessen, dafür genügend Zeit einzuplanen.

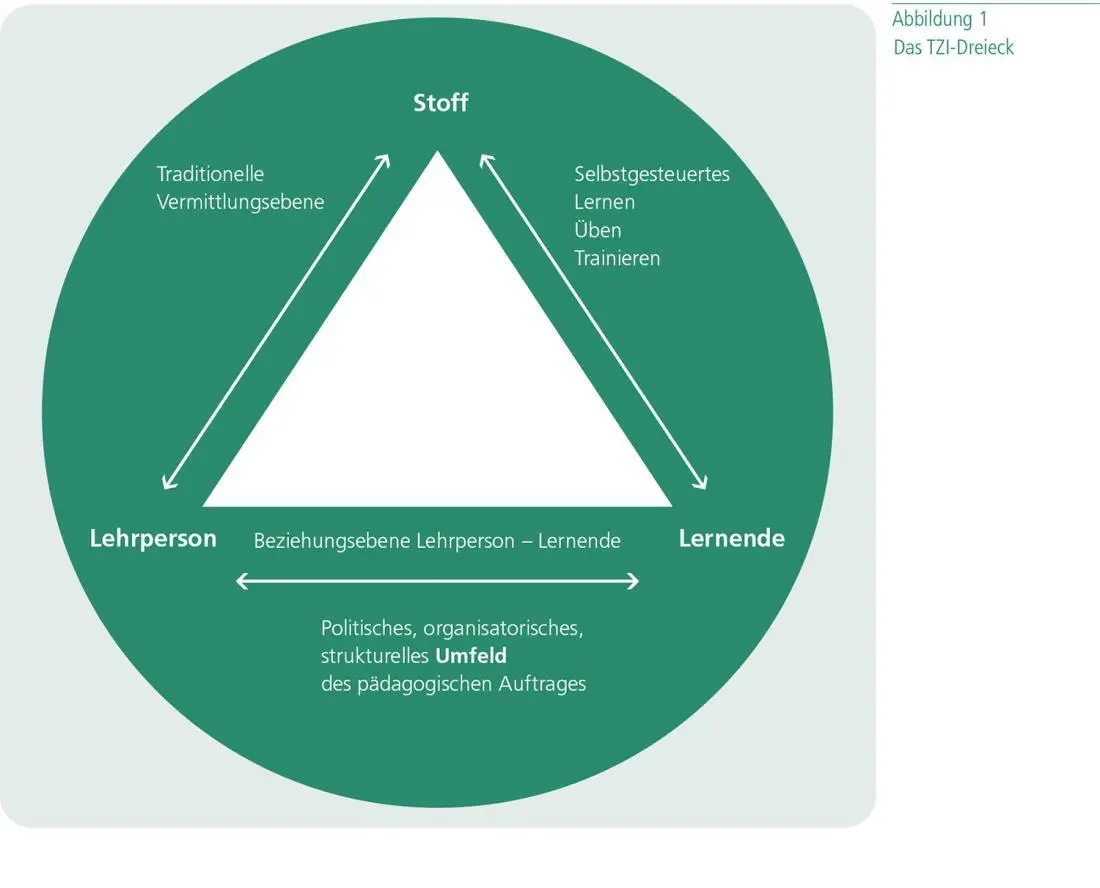

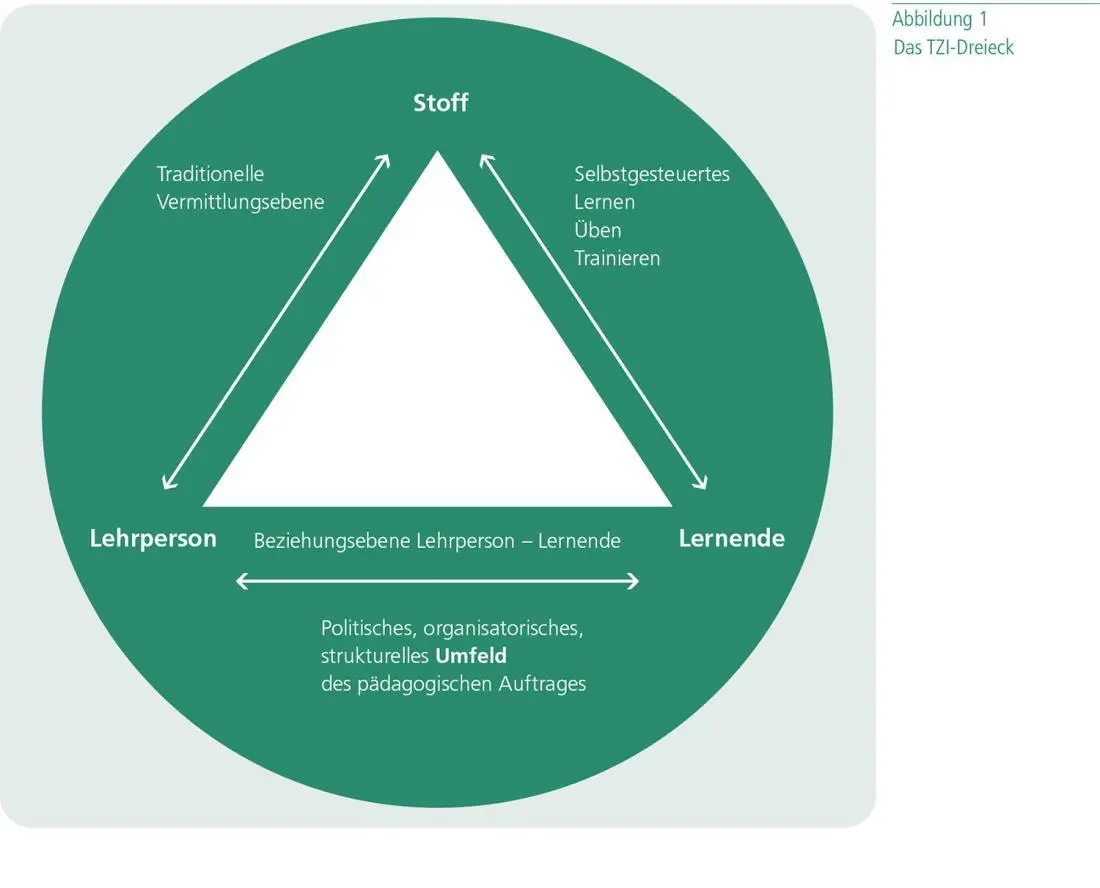

Unterrichten ist Beziehungsarbeit. In Anlehnung an Ruth C. Cohn, die Begründerin der Themenzentrierten Interaktion (TZI), gilt es dabei vier Faktoren in dynamischer Balance zu halten:

• Ziele und Anliegen der Lehrperson,

• Ziele und Anliegen der Lernenden,

• Stoff, inhaltliche Ziele,

• politisches, organisatorisches und strukturelles Umfeld.

Grundlage des Unterrichts ist die Beziehungsebene zwischen Lehrperson und Lernenden; sie hat einen wesentlichen Einfluss auf den Unterrichtserfolg. Es ist deshalb wichtig, dieser Achse besondere Beachtung zu schenken – gerade am Anfang, aber auch im Verlauf der Unterrichtsarbeit und immer wieder neu. → Kapitel Kommunikation und → Umgang mit den Lernenden

Lehrpersonen sind Experten in ihrem Fach und Fachleute für das Lernen. Im traditionellen Unterricht (Ganzklassen- oder Frontalunterricht) gestaltet die Lehrperson die Erarbeitung und Vermittlung des Stoffes . Die bevorzugte Methode ist der Frontalunterricht (Ganzklassenunterricht) oder im beruflichen Lernen die Instruktion. Der Frontalunterricht ist vor allem dann angebracht, wenn die Lernenden über wenig oder gar kein Vorwissen verfügen und nicht zu viel »Versuch-Irrtums-Situationen« entstehen sollen – also auch immer wieder in Einstiegssituationen. → Kapitel Lernen lernen ; Struktur; Kompetenzen fördern; fair prüfen und benoten

Das kognitiv-konstruktivistische Lernverständnis geht davon aus, dass die Lernenden ihr Wissensnetz selbst knüpfen und konstruieren – nach diesem Konzept entsteht das Wissen erst im Kopf der Lernenden. Sobald genügend Vorwissen vorausgesetzt werden kann, sind deshalb Lehr- und Lernformen, die das mehr oder weniger selbstgesteuerte Lernen begünstigen, von besonderer Bedeutung. Eine hohe Eigenaktivität der Lernenden zu fördern muss deshalb schon bei der Planung und Vorbereitung von Unterricht im Zentrum stehen. → Kapitel Clever üben ; Überforderung Unterforderung

Das politische, organisatorische und strukturelle Umfeld übt erheblichen Einfluss auf das Unterrichtsgeschehen aus. Die Politik definiert den Stellenwert der Bildung, bestimmt die Anstellungsbedingungen für Lehrpersonen, setzt den organisatorischen Rahmen für das Unterrichtsgeschehen, verfügt über die finanziellen Mittel und legt die Ausbildungsrichtlinien fest.

Organisatorische Entscheidungen fallen in der Verwaltung auf unterschiedlichen Ebenen. Schulen und Lehrpersonen sind in diese Organisationsstrukturen eingebunden, die sie manchmal als hilfreich, manchmal als einengend empfinden. Lehrpersonen sind Mitglieder eines Teams, das die Durchführung eines qualitativ guten Unterrichts zu gewährleisten hat.

In einer schnell sich verändernden Welt müssen Schulstrukturen immer wieder an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Dabei ist aber zu bedenken, dass erfolgreiche Unterrichtsarbeit auch Ruhe, Konzentration und eine gewisse Stabilität im Umfeld verlangt. → Kapitel Vertrauensvoll zusammenarbeiten

Tipps für den Unterricht

Entscheiden heißt verzichten

Es gilt von Anfang an, das Nötige vom Möglichen zu trennen. Nicht alles, was wünschbar ist, ist auch machbar, und nicht alles Machbare ergibt einen Sinn. Überfrachtete Unterrichtsvorbereitung trägt den Keim zur Hast und Gehetztheit in sich. Beides ist dem Unterrichtserfolg abträglich.

Gute Vorbereitung – klare Strukturen

Gute Vorbereitung mündet in eine Klarheit des Unterrichtsgeschehens, die ein wesentlicher Qualitätsmaßstab für den Unterricht ist. Dies betrifft Ziele, Inhalte, Unterrichtsprozess und unterrichtliches Handeln, Beziehungen und Gestaltung des Unterrichtsraums.

Informierender Unterrichtseinstieg

Orientieren Sie die Lernenden zu Beginn des Unterrichts über Ziele und Inhalte. Führen Sie die Lernenden in der Abschlussphase wieder auf diese Planungsvorgaben zurück.

Gegen Schluss einer Unterrichtssequenz ist es Zeit, Rückschau zu halten. Haben wir gemacht, was wir uns vorgenommen haben? Das Gefühl der Arbeitszufriedenheit ist wesentlich davon abhängig, dass wir diese Frage bejahen können.

Wo sind Schwierigkeiten aufgetaucht? Womit wollen wir am nächsten Schultag weitermachen?

Arbeitsatmosphäre schaffen

Neben Planung und Strukturierung sind eine positive und zuversichtliche Grundhaltung der Lehrperson und das Arbeiten in einer mittleren Körperspannung wichtig – darauf gilt es in Einstiegssituationen besonders zu achten.

Berufsbildungsverantwortliche gehen mit den Lernenden das erste Teilstück auf dem Weg vom Anfänger zum Experten. Sie müssen deshalb bereit sein, ganz »von vorn« zu beginnen. Lernende merken rasch, ob ihnen die Lehrperson eine positiv-zuversichtliche Haltung entgegenbringt, und sie reagieren darauf im Sinne der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Die zuversichtliche Haltung der Lehrperson drückt sich vor allem dadurch aus, dass sie den Lernenden etwas zumutet, d. h., eine auf die Lernenden abgestimmte Leistungsbereitschaft einfordert und erbrachte Leistungen mit begründeter Anerkennung quittiert.

Es ist wichtig, von Anfang an auf Störungen und abweichendes Verhalten sofort und angemessen zu reagieren. Regelklarheit schafft die nötige Verlässlichkeit in der Arbeitsbeziehung.

Nehmen Sie sich als Lehrperson ernst, aber nie zu wichtig. Lernen gelingt vor allem in einer freundlichen Atmosphäre, in der das Lächeln und Lachen (auch über sich selbst) Platz hat. Eine Unterrichtsstunde, in der nicht gelächelt oder gelacht wird, ist eine verlorene Stunde. Mit Humor ist hier aber nicht die Art von Witzen gemeint, wie sie Lehrmittelautoren zur Auflockerung in ihre Texte einstreuen. Humor ist Ausdruck von Lebensfreude, der Einsicht in die Begrenztheit und immer nur relative Bedeutung von Unterricht, er zeigt sich auch im Erfassen von Situationskomik, wie sie das Leben immer wieder mit sich bringt.

Читать дальше