Un.xe.re ma.tres I.li.a’d.dic.tum fe.ris

A.li.ti.bus at.que ca.ni.bus ho.mi.ci.d’Hec.to.rem,

Post.quam re.lic.tis moe.ni.bus rex pro.ci.dit

Heu per.vi.ca.cis ad pe.des A.chil.le.i.

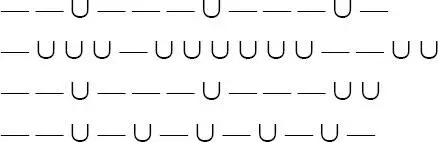

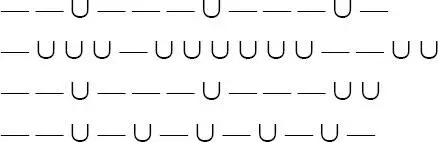

Es ergibt sich diese Abfolge langer und kurzer Elemente:

In dieser Abfolge war es für griechische und römische Ohren rhythmisch. Und für die unseren? Uns, so würde ich behaupten, ist es schon unfasslich, wie diese vier Reihen aus Längen und Kürzen auch nur viermal der gleiche Vers sein sollen, viermal ein iambischer Trimeter, hörbar viermal die gleiche rhythmische Einheit. Aber vielleicht helfen ja ein paar Erklärungen, und es wird uns schließlich doch noch fasslich – und am Ende gar rhythmisch.

Die Verse heißen Trimeter, weil sie nach drei wiederkehrenden Füßen gehört wurden. Diese Füße haben jedoch, wie es dem antiken Rhythmus entspricht, nicht einfach eine bestimmt festgelegte Abfolge von lang und kurz, sondern unterschiedliche solcher Abfolgen wurden jeweils als der gleiche eine Fuß aufgefasst. Innerhalb der zitierten Verse sind es fünf verschiedene; ich notiere sie in der Reihenfolge ihres Vorkommens und unterteile sie bereits nach Arsis und Thesis: | — — : ∪ — |, | — ∪ ∪ : ∪ — |, | ∪ ∪ ∪ : ∪ ∪ ∪ |, | ∪ — : ∪ — |; am Versschluß ergibt sich, durch die dort grundsätzlich freie Quantität des letzten Elements, zweimal auch | — — : ∪ ∪ |. Das also sind fünf der möglichen Folgen von lang und kurz, die im Trimeter einen Iambus ausmachen, sind also buchstäblich fünf Iamben – man mag daran nebenbei erkennen, wie wenig die Einheit »Fuß« in der Antike etwas mit dem zu tun hat, was wir heute an neuzeitlichen Gedichten noch immer Versfuß nennen. Das einzige Element, das in einem solchen antiken Iambus festliegt, ist die Kürze zu Beginn der Thesis. Die Proportion, die sich zwischen Arsis und Thesis ergibt, ist entweder 4:3 oder 3:3; am Versende kann die Thesis auch auf 2 tempora verkürzt werden. 7Und nun spreche man sich diese Versfüße einmal vor: lang-lang kurz-lang, lang-kurz-kurz kurz-lang, kurz-kurz-kurz kurz-kurz-kurz, kurz-lang kurz-lang, lang-lang kurz-kurz. Und frage sich, ob man sie alle fünf als die gleiche Einheit wahrnimmt, als Proportion, und vor allem: ob man sie als rhythmisch empfindet.

Aber vielleicht kann ja das Experiment nur an den vollständigen Versen gelingen. Also stehen sie hier noch einmal, in einem Fluss, nicht in Versfüße zerschnitten, und damit auch die Sprache nichts an der rhythmischen Auffassung behindern kann, lediglich auf die Silben »lang« und »kurz« gebracht, rein als diejenige zeitliche Folge, die doch nach antiker Wahrnehmung die rhythmische war:

lang lang kurz lang lang lang kurz lang lang lang kurz lang

lang kurz kurz kurz lang kurz kurz kurz kurz kurz kurz lang lang kurz kurz

lang lang kurz lang lang lang kurz lang lang lang kurz kurz

lang lang kurz lang kurz lang kurz lang kurz lang kurz lang

Hören wir darin Rhythmus? Nein. Gelingt es uns auch nur irgendwie, daran die Empfindung von Rhythmus zu gewinnen? Sicher nicht. Oder muss man doch noch die Sprachakzente der Originalverse hinzuhören, damit es uns ins Ohr geht? Ein letzter Versuch:

Un.xé.re má.tres I.li.a’d.díc.tum fé.ris

A.lí.ti.bus át.que cá.ni.bus ho.mi.cí.d’Héc.to.rem,

Póst.quam re.líc.tis móe.ni.bus rex pró.ci.dit

Héu per.vi.cá.cis ad pé.des A.chíl.le.i.

lang lángkurz lánglang lángkurz lang lánglang kúrzlang

lang kúrzkurz kurz lángkurz kúrzkurz kurz kurz kurz láng lángkurz kurz

lánglang kurz lánglang lángkurz lang lang lángkurz kurz

lánglang kurz lángkurz lang kúrzlang kurz lángkurz lang

Nein, es wird nur heillos – aber nicht rhythmisch.

Nichts will helfen: Wir mögen uns mit den antiken Versen noch so viele Mühe geben, wir mögen mit dem besten Willen anerkennen, dass sie Rhythmus gewesen sind, wir mögen unser Gehör darin schulen, jene Zeitproportionen überhaupt einmal genau wahrzunehmen, schließlich mögen wir uns gar irgendwie hineinhören und ihren Klang goutieren; jene spezifische Rhythmusempfindung aber, die wir doch sonst so natürlich und selbstverständlich in uns verspüren, wenn wir Takte hören, stellt sich nicht ein. Und das liegt nicht daran, dass wir zu wenig vom antiken Rhythmus wüssten oder dass uns bloß die Übung abginge; es liegt auch nicht an der Sprache, am Lateinischen oder Griechischen – denn in der Fassung mit dem einfachen »lang« und »kurz« verwehrt sich uns der Rhythmus genauso wie im lateinischen Wortlaut. Was für die Menschen der Antike rhythmisch war, können wir der Überlieferung entsprechend rekonstruieren, können wir im Klang der überlieferten Verse konstatieren, aber wir können es selbst nicht mehr als rhythmisch empfinden : weil uns diese Rhythmuswahrnehmung fehlt – weil uns eine andere Rhythmuswahrnehmung bestimmt.

Dionysisches und Weltgeist

Was »ursprünglich« einmal Rhythmus war, ist es also für uns nicht mehr . Und umgekehrt: Was für uns Rhythmus ist, war es nicht schon immer . Das ist eine so einfache Erkenntnis, dass mit den antiken Versen fast schon zu viel Aufwand für sie getrieben scheint. Denn selbst die kursorische Erinnerung etwa an traditionelle fernöstliche Musik würde für den Nachweis genügen, dass Rhythmus nicht immer, überall und für alle Menschen Taktrhythmus war. Aber je einfacher und trivialer die Erkenntnis, umso bemerkenswerter, dass sie Canetti entgangen ist – und nicht nur ihm.

Jeder , wie gesagt, setzt ja unwillkürlich voraus – »ob er es beabsichtigt oder nicht« –, dass, was ihm rhythmisch ist, schon als solches Rhythmus wäre – zeitlos, natürlich, ewig. Der Grund, weshalb wir dies glauben, ist zunächst bis zur Tautologie trivial: Jeder kann nur das als rhythmisch empfinden, was er als rhythmisch empfindet, was also seiner Rhythmuswahrnehmung entspricht. Selbst wenn er weiß, dass Rhythmus auch etwas grundsätzlich Anderes sein kann als für ihn, entzieht es sich noch immer seiner Vorstellung, nämlich seinen Möglichkeiten der Rhythmuswahrnehmung. Irgendeine andere Art von Rhythmus als die »unsere« zu empfinden gelingt uns so wenig, wie wir es eben an den antiken Versen bemerken mussten; insofern aber gibt es für uns auch keine andere. Unsere Rhythmuswahrnehmung schließt die Wahrnehmung einer anderen Art von Rhythmus aus; und nicht nur die Wahrnehmung, sondern unwillkürlich und mit großem Nachdruck auch den Gedanken .

Der Gedanke, dass Menschen etwas grundsätzlich Anderes als Rhythmus könnten empfunden haben, als wir es tun, verwehrt sich uns, so einfach die Feststellung auch zu treffen wäre. Die Frage, ob wir unsere Rhythmuswahrnehmung zu Recht allen Zeiten vor uns unterstellen, stellen wir uns gar nicht erst, so selbstverständlich und unwillkürlich unterstellen wir unseren Rhythmus als den einzig möglichen. Und das heißt: So weit reicht der Zwang, den die Rhythmusempfindung über uns ausübt. Dieser Zwang hat Macht auch über die Reflexion .

Nietzsche zum Beispiel erkennt ihn – und zeigt sich ihm sogleich unterworfen:

Der Rhythmus ist ein Zwang; er erzeugt eine unüberwindliche Lust, nachzugeben, mit einzustimmen; nicht nur der Schritt der Füsse, auch die Seele selber geht dem Tacte nach, – wahrscheinlich, so schloss man, auch die Seele der Götter! 8

Читать дальше