1 ...8 9 10 12 13 14 ...19 Diese Gegensätze erzeugen zwangsläufig ein Spannungsfeld, das sich bislang für die Weiterentwicklung des Intensivprogramms als äußerst produktiv erwiesen hat. Es regt dazu an, Routinen und vermeintliche Gewissheiten über angemessene Wege des Lehrens und Lernens beständig zu hinterfragen, es belebt die didaktischen Diskussionen innerhalb des Programms und nicht zuletzt kristallisieren sich immer wieder neue Fragestellungen heraus, an denen empirische Forschungsprojekte ihren Ausgang nehmen. Diese Studie ist dafür nur eines von vielen Beispielen aus den vergangenen 15 Jahren.

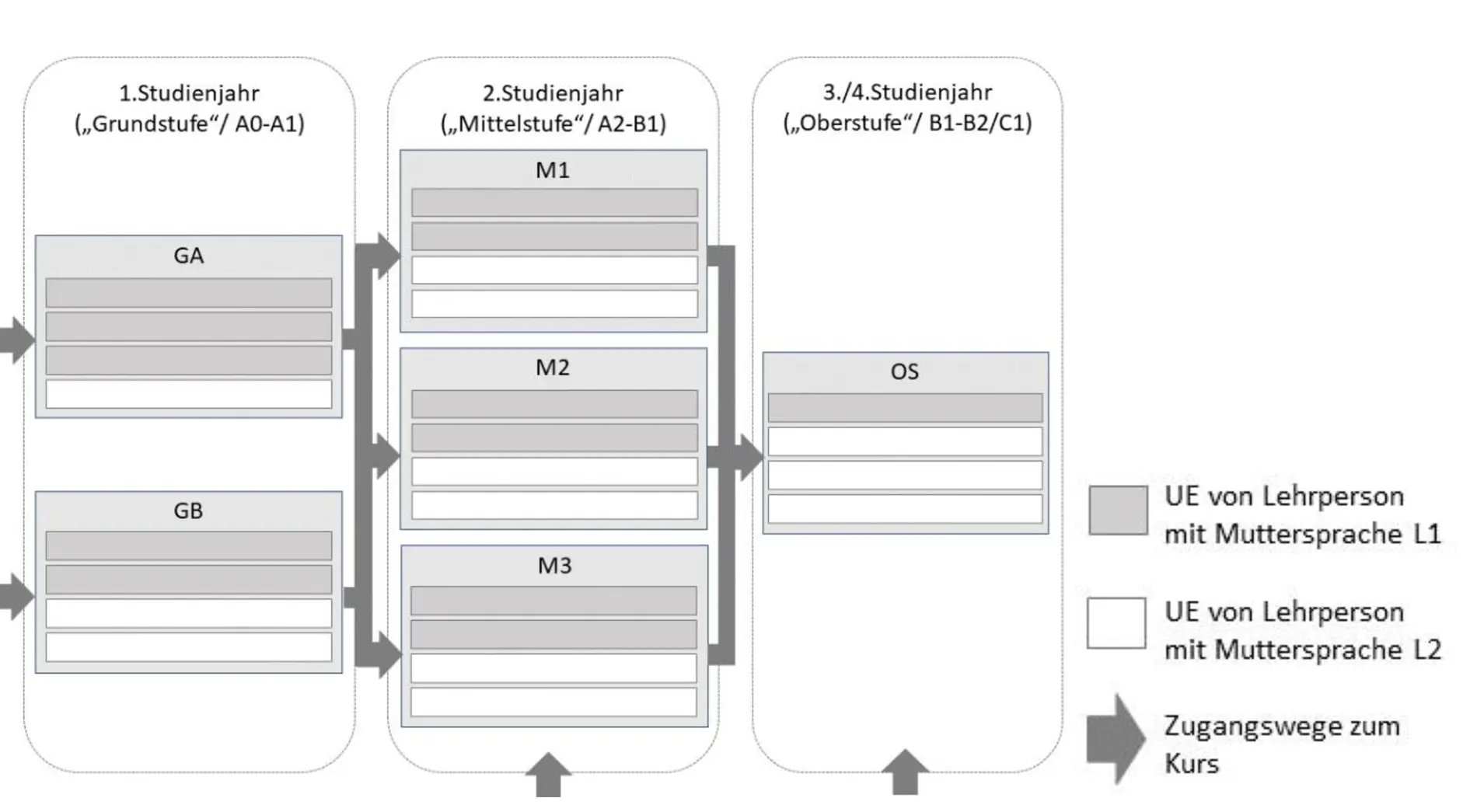

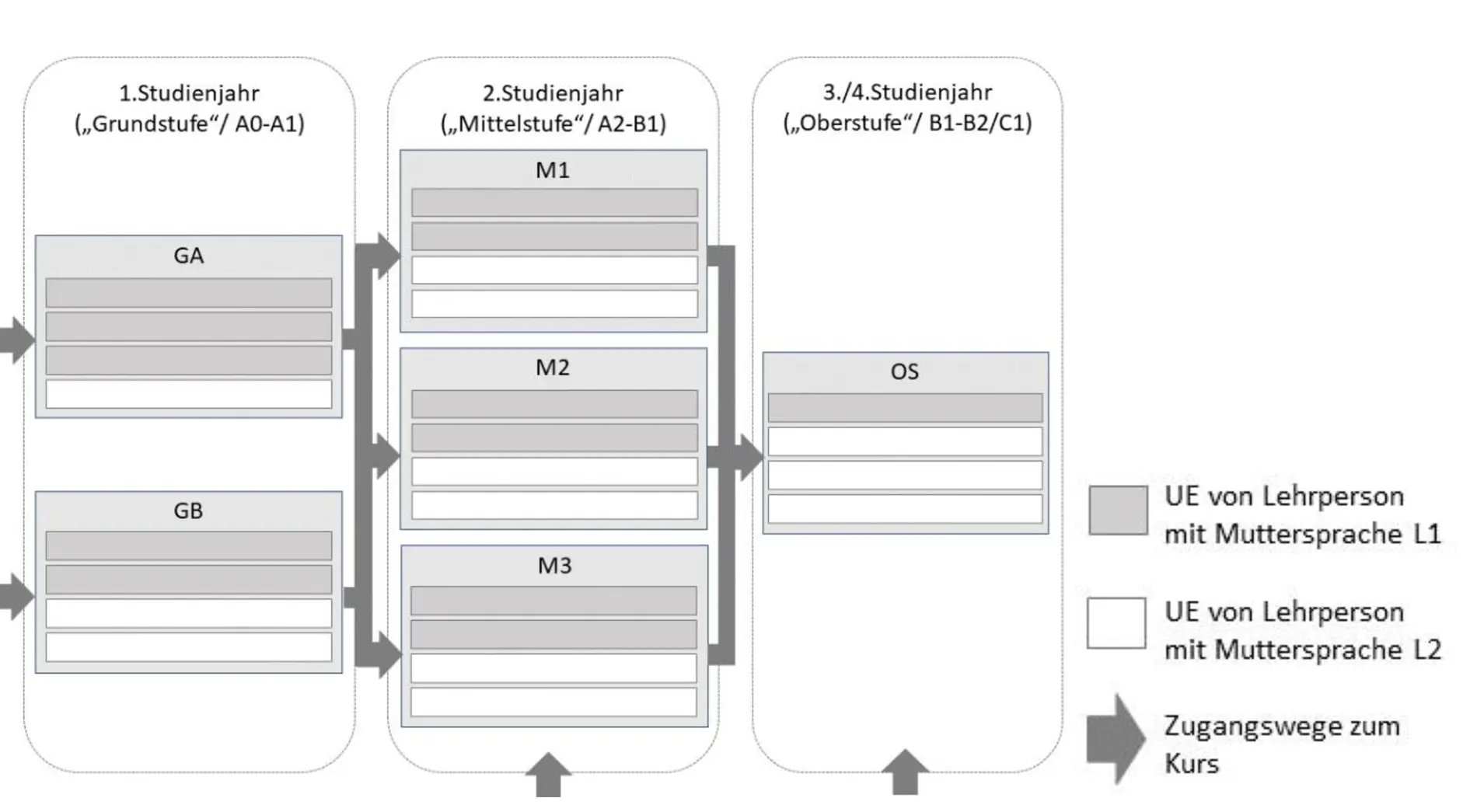

Abb. 2.2 verdeutlicht, wie vielfältig die Fragen sind, die sich aus der Struktur des Intensivprogramms ergeben: Welche Lernwege nehmen beispielsweise Studierende, die über die verschiedenen Zugangswege in das Programm gelangten? Was motiviert Teilnehmende, das Programm über vier Jahre hinweg zu durchlaufen und welche Gründe führen zu vorzeitigen Abbrüchen? Was zeichnet die Lehr- und Lernprozesse in einzelnen Kursen aus und welche niveaustufenübergreifenden Merkmale prägen das Programm? Diese Aufzählung ließe sich noch durch zahlreiche weitere Fragen ergänzen und es liegt auf der Hand, dass wir für diese Studie eine Auswahl treffen mussten. Wir werden unseren Fokus daher auf das Geschehen im Grundstufenkurs GB richten und dessen Einbindung in das Gesamtprogramm nur dann thematisieren, wenn es zu einem besseren Verständnis der Datenanalyse sowie der Interpretation der Ergebnisse beiträgt.

Abb. 2.2:

Abb. 2.2:

Struktur des Intensivprogramms für Deutschlandstudien an der Juristischen Fakultät der Keio Universität Tokio (L1=Japanisch, L2=Deutsch)

Diese Studie untersucht einen Grundstufenkurs, in dem der Schwerpunkt auf der Integration von fremdsprachlichem und fachlichem Lernen liegt, in dem die Studierenden sich mit herausfordernden Aufgaben auseinandersetzen und zu kollaborativem Lernen ermutigt werden sollen. Bevor ich ausführlicher auf dieses Konzept eingehen kann, möchte ich zunächst darstellen, wie es sich zu den Bildungszielen jener Institution verhält, in die das Intensivprogramm für Deutschlandstudien eingebettet ist.

Die Juristische Fakultät der Keio Universität fasst ihren Bildungsauftrag in wenigen Sätzen zusammen1. Es handelt sich um Formulierungen, die zunächst einmal wenig überraschend wirken, weil sie einem allgemeinen Anspruch an universitäre Bildung in demokratisch gefassten Gesellschaften entsprechen: So sollen die Studierenden im unabhängigen, kreativen und kritisch Denken geschult werden. Die Veranstaltungen in der Juristischen Fakultät sollen ihnen dabei helfen, Selbstwertgefühl, Verantwortungsgefühl, Kooperationsbereitschaft und Führungsqualitäten zu entwickeln. Vor allem sieht die Fakultät ein wichtiges Ziel darin, die Fähigkeit herauszubilden, gesellschaftliche Prozesse aus fachlicher Perspektive analysieren und bewerten zu können. Und nicht zuletzt geht es ihr darum, jungen Menschen internationale Perspektiven zu öffnen, weshalb die fremdsprachlichen Anteile im Studienprogramm auch einen maßgeblichen Raum einnehmen.

Auf welche Weise diese Bildungsziele in der Gestaltung von Lehrveranstaltungen einfließen, bleibt allerdings offen und damit der Interpretation der Lehrenden überlassen. Das Intensivprogramm für Deutschlandstudien ging daher einen Schritt weiter und fächerte die curricularen Zielsetzungen der Fakultät in einzelne Kompetenzbereiche auf. Diese sollen in den Kursen auf allen Niveaustufen berücksichtig werden (siehe Sambe 1996; Schart 2010). Die folgende Aufzählung fasst diese Überlegungen zusammen.

Fremdsprachliche Kompetenzen in allen vier Fertigkeiten (z.B. kontextangemessene, kommunikative Kompetenz in Wort und Schrift)

Fachkompetenz/ politische Bildung (z.B. fachspezifisches Beschreiben, Erklären und Analysieren von Ereignissen, Prozessen und Strukturen)

Studienkompetenz (z.B. Informationen finden, bewerten, verarbeiten und darstellen; kritisches Denken und Problemlösefähigkeiten)

Methodenkompetenz (z.B. Lern- und Arbeitstechniken; Präsentationstechniken)

Interkulturelle Kompetenz (z.B. Mediationskompetenz und Diskurskompetenz im Austausch zwischen Japan und Deutschland)

Selbstkompetenz (z.B. Kreativität, Initiative, Ausdauer, Selbstwertgefühl)

Sozialkompetenz (z.B. Teamfähigkeit, Konflikt- und Kritikfähigkeit)

Auch aus dieser etwas detaillierteren Auflistung von sprachlichen, fachlichen und generischen Kompetenzen lässt sich noch nicht unmittelbar auf einzelne methodische Arrangements schließen. Der damit umrissene curriculare Rahmen ist beispielsweise weit genug, um dem oben beschriebenen Spannungsverhältnis zwischen einem kognitiven und einem soziokulturell orientierten Zugang zu Sprache und Fremdsprachenlernen Raum zu geben. Zugleich schließt er jedoch eine Reihe von in Japan weit verbreiteten Unterrichtskonzeptionen für den Deutschunterricht aus, etwa eine Konzentration auf alltagssprachliche oder touristische Themen oder eine Beschränkung auf das kontextlose Erlernen von fremdsprachlichen Strukturen.

Offen legt dieser curriculare Rahmen aber zugleich, wie hoch die Anschlussfähigkeit einerseits zu Konzeptionen fach- und sprachintegrierten Fremdsprachenlernens ist (vgl. Bonnet/Breidbach 2013; Coyle et al. 2010:27), andererseits zu aufgabenbasierten Arrangements (Ellis 2018; Long 2015, 2016). Diese Verbindungslinien nachzeichnend möchte ich in den folgenden Abschnitten schrittweise das Konzept des hier untersuchten Grundstufenkurses herausarbeiten.

2.4 Unterrichtskonzeption I: Die Inhalte

“Why should not the lesson on physics or history be employed as the theme of a lesson in German or French?” (Gouin, zitiert nach Kelly 1976:289)

Aus heutiger Sicht wirkt Gouins Überlegung sicher wenig spektakulär, gehört es doch zum Alltag an vielen deutschen Schulen, Geschichte auf Französisch zu lehren und lernen oder Biologie auf Englisch. Das Interessante an ihr ist daher vor allem der Entstehungskontext, denn der französische Pädagoge brachte sie bereits im Jahr 1880 zu Papier. Es musste also noch ein ganzes Jahrhundert vergehen, bis diese im Grunde schlichte und auch plausible didaktische Idee in nennenswertem Umfang die unterrichtliche Praxis erreichte. Der fach- und sprachintegrierte Unterricht kann somit als ein markantes Beispiel dafür gelten, welche Beharrungskräfte innovativen Konzepten zuweilen im Bildungssystem entgegentreten. Im Zusammenhang mit seiner Umsetzung in unterrichtliches Handeln werde ich weiter unten noch einmal auf diesen Punkt zurückkommen, denn das Ringen mit solchen Widerständen scheint in diesem Fall immer noch anzuhalten.

Weltweit findet man heute eine große Diversität an Unterrichtsmodellen auf allen Stufen des Bildungssystems, die praktische Antworten auf die von Gouin aufgeworfene Frage liefern: Sie kombinieren das Erlernen einer Fremdsprache mit dem Erwerb von Wissen und Fähigkeiten auf Fachgebieten wie Mathematik, Erdkunde oder Sport. Im Kern geht es ihnen also darum, die Synergieeffekte zu nutzen, die sich aus der Integration von fachlichen und sprachlichen Lernprozessen ergeben.

2.4.1 Begriffliche Vielfalt

Dieser gemeinsame Grundgedanke gerät jedoch leicht aus dem Blickfeld angesichts der Vielzahl an Begriffen, die sich in den letzten Jahrzehnten im Umfeld dieses didaktischen Ansatzes herausgebildet haben. Das führte uns als Forschungsteam zu der Frage, welche der Bezeichnungen für den von uns untersuchten Kontext eigentlich geeignet wären. Wir konnten uns – dem europäischen Sprachgebrauch folgend – für das Label CLIL ( Content and Language Integrated Learning ) entscheiden oder aber für die im nordamerikanischen Diskurs dominierenden Begriffe CBI ( Content-Based Instruction ) bzw. CBLT ( Content-Based Language Teaching ). Auch die Akronyme LAC ( Language Across the Curriculum ; Grenfell 2002), SCLT ( Sustained Content Language Teaching ; Murphy/Stoller 2011), EMI ( English Medium Instruction ; (Macaro 2018), EAP ( English for Academic Purposes , Chazal 2014), TBLI ( Theme-Based Language Instruction , James 2006) oder ICLHE ( Integrated Content and Language in Higher Education ; Schmidt-Unterberg 2018) boten sich als alternative Möglichkeiten an. Von vornherein ausschließen konnten wir eigentlich nur die im deutschen Sprachraum weit verbreitete Bezeichnung bilingualer Unterricht oder Sachfachunterricht (Hallet/Königs 2013) bzw. das englischsprachige Pendant Bilingual Education (Mehisto 2012). Sie werden für den tertiären Bildungsbereich nicht verwendet und stellen daher die Besonderheiten des fach- und sprachintegrierten Unterrichts bis zur Sekundarstufe heraus, etwa die Bindung an die nationalen bzw. regionalen Lehrpläne, die klare Zuordnung zum Fachunterricht oder die Leitung durch muttersprachliche Fachlehrende (siehe Dalton-Puffer 2017:155).

Читать дальше

Abb. 2.2:

Abb. 2.2: