Damit die Schülerinnen und Schüler im internationalen Kontext bestehen und aktiv die Zukunft mitgestalten können, hat der Englischunterricht die Aufgabe, auf die sprachlichen Herausforderungen in Studium, Beruf und Gesellschaft vorzubereiten und ihnen so eine gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Demzufolge werden der funktionalen kommunikativen Kompetenz, insbesondere der Mündlichkeit, sowie der interkulturellen kommunikativen Kompetenz ein hoher Stellenwert beigemessen. (NiBiS 2017: 5)

Deutlich detaillierter setzt sich das niedersächsische Kerncurriculum allerdings mit dem bildungspolitischen Leitziel der Etablierung von Kompetenzorientierung auseinander. Übergeordnet wird dort gefordert, dass die Lernenden, ausgehend vom Ziel der sprachlichen und interkulturellen Handlungsfähigkeit, im Unterricht Kompetenzen erwerben, „die es ihnen ermöglichen, komplexe Kommunikationssituationen der heutigen Lebenswelt sicher zu bewältigen.“ (NiBiS 2017: 7). Dies umfasst, den Autoren zufolge, die Fähigkeit zur Rezeption, Produktion und Interaktion. (vgl. ibid.) In Analogie zu den KMK-Standards, schließt auch das niedersächsische Kerncurriculum an die Kompetenzprofile der Lernenden aus der Sekundarstufe I an und begreift den weiteren Aufbau von Kompetenzen als systematisch, kumulativ und handlungsorientiert (vgl. ibid.).

Zu den funktionalen kommunikativen Kompetenzen werden, sowohl für das grundlegende als auch für das erhöhte Anforderungsniveau, Teilstandards in Gestalt von Kann-Beschreibungen gelistet. Es fällt auf, dass hier rezeptive und produktive Kompetenzen zwar ebenfalls voneinander getrennt aufgeführt werden, deren Verwobenheit jedoch in den Einzelstandards teilweise aufgegriffen wird. So gibt es für den Bereich des Hör-/Hörsehverstehens einen Deskriptor, der sich auf die Stimmungen und Einstellungen der Sprechenden bezieht und so auf Teilbereiche der Kommunikation, die als Zusammenspiel von Produktion und Rezeption gesehen wird, abhebt (vgl. NiBiS 2017: 12). Noch deutlicher wird dies jedoch in den Deskriptoren zum Sprechen, genauer im Teilbereich „an Gesprächen teilnehmen.“ Zu den dort gelisteten Kompetenzen zählen das Eingehen auf Gegenargumente, die Verknüpfung der eigenen Standpunkte mit denen anderer Personen und der flexible und adäquate Umgang mit den fremdinitiierten Wendungen innerhalb eines Gesprächs. (vgl. NiBiS 2017: 14)

Auch in Niedersachsen enthält das Kerncurriculum einen Abschnitt zu Themenfeldern und Grundsätzen bei der Auswahl von Lerninhalten. Es wird darauf verwiesen, dass die Unterrichtsinhalte „weder beliebig noch unverbindlich“ (NiBiS 2017: 24) sein können und sich an den folgenden Leitlinien orientieren sollen:

Die Lernenden müssen sich mit Themen auseinandersetzen, die

eine aktive Auseinandersetzung mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Texten, Medien und Perspektiven erfordern

kulturell, interkulturell und in der Erfahrungswelt der Lernenden relevant sind und sich nicht ohne Verstehensanstrengung und -leistung erschließen

Probleme aufweisen, die fremdsprachliche diskursive Aushandlungsprozesse erfordern

Reflexionen und Selbstreflexionen auslösen können, die wiederum Impulse zu diskursiven Handlungen geben

sich an authentische fremdkulturelle Diskurse anschließen

es den Schülerinnen und Schülern durch exemplarisches Lernen ermöglichen, das verfügbare Wissen und die erworbenen Kompetenzen auf neue Anwendungssituationen zu transferieren. (NiBiS 2017: ibid.)

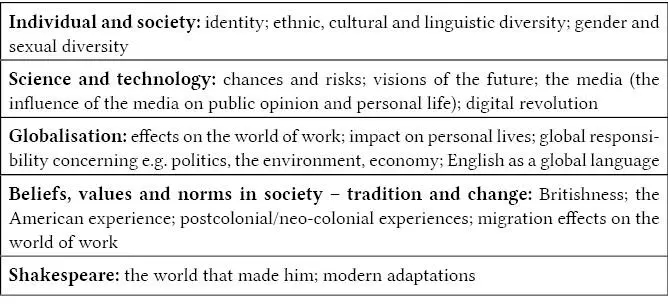

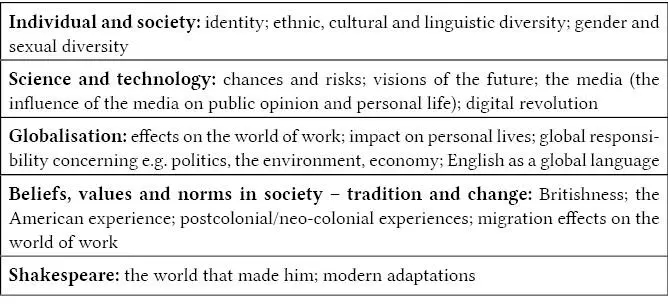

Die auf dieser Grundlage festgelegten verbindlichen Themenfelder sind in der nachfolgenden Tabelle5 zusammengefasst:

Die Themenfelder erinnern auch in Niedersachsen an die aus den Lehrplänen bereits bekannten Inhalte, allerdings nehmen sie weitaus weniger Raum innerhalb des Dokuments ein und werden immer in Verbindung mit der Förderung von Kompetenzen genannt. Im niedersächsischen Kerncurriculum heißt es: „Alle Themenfelder müssen in der Qualfikationsphase behandelt werden. Dabei muss eine angemessene Medien- und Textsortenvielfalt berücksichtigt werden.“ (NiBiS 2017: 25) Einzelne Textsorten (Roman, Drama, Short Stories, Gedichte und Filme bzw. TV-Produktionen) werden festgeschrieben, in der Wahl der Texte bleibt der Lehrer aber frei, solange sie den Themenfeldern zuzuordnen sind. Ein Werk von Shakespeare ist für Kurse mit erhöhtem Niveau allerdings verpflichtend.

Dass das Ziel der Kompetenzorientierung auch auf die Durchführung von Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung zurückwirkt, spiegelt sich in dem niedersächsichen Kerncurriculum in besonderem Maße. Dort wird zwischen Lern- und Leistungssituationen unterschieden. Fehler werden aus Schülersicht als Erkenntnismittel und aus Lehrersicht als Hinweis für die Unterrichtsplanung verstanden (vgl. NiBiS 2017: 27). Weiter heißt es dort:

Kompetenzorientierter Unterricht bietet den Schülerinnen und Schülern durch geeignete Aufgaben einerseits ausreichend Gelegenheiten, Problemlösungen zu erproben, andererseits fordert er den Kompetenznachweis in anspruchsvollen Leistungssituationen ein. Leistungs- und Überprüfungssituationen sollen die Verfügbarkeit der erwarteten Kompetenzen nachweisen. (ibid.)

Insgesamt lässt sich resümieren, dass sich die länderspezifischen Kerncurricula in leicht unterschiedlichen Stadien auf dem Weg von der Inhalts- zur Kompetenzorientierung befinden. Empirische Unterrichtsforschung kann in diesem Zusammenhang einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, den Ist-Stand der unterrichtlichen Implementierung des Leitziels der Kompetenzorientierung aufzuzeigen. Bislang gibt es diesbezüglich, gerade mit Blick auf die Oberstufe, einige Desiderate. Darauf wird in den Folgeabschnitten noch genauer eingegangen, da auch die vorliegende Studie sich in diesem Setting verortet.

2.5 Die Komplexität der Sprechkompetenz: kognitive und psycholinguistische Vorgänge

2.5.1 Sprachproduktion aus psycholinguistischer Perspektive

Sprechen gilt als eine Schlüsselfertigkeit im Prozess des Fremdsprachenlernens. Viele Lerner schätzen ihre fremdsprachliche Kompetenz auf Basis ihrer Sprechkompetenz ein – andererseits fällt gerade das flüssige Sprechen vielen Lernern besonders schwer (vgl. Stovall Burkart 1998). Kognitiv betrachtet ist das Sprechen ein hoch komplexer Vorgang, der viele interagierende Komponenten umfasst und viel Training erfordert, möchte man ihn perfektionieren (vgl. Thornbury 2005). Levelt zufolge, produziert ein geübter Sprecher des Englischen etwa 150 Wörter pro Minute in einer gewöhnlichen Kommunikation und wählt aus einem aktiven Wortschatz von 30000 Begriffen1 die der Situation angemessenen aus (Levelt 1989: 199). Rechnerisch bedeutet dies, dass in einer Sekunde zwischen zwei und fünf Entscheidungen alleine auf Wortschatzebene getroffen werden müssen. Es verwundert daher nicht, dass gerade die Sprechkompetenz Lernern Schwierigkeiten bereitet.

Empirische Forschung zur Sprachproduktion existiert vermehrt seit den 1960er Jahren und bezieht sich zunächst hauptsächlich auf Muttersprachler (Field 2011: 71). Für die Fremdsprachenforschung prägend ist die Modellierung der Sprachproduktion, die sich auf diese empirischen Erkenntnisse stützt und sich immer weiter entwickelt hat. Eines der ersten Modelle liefert Garrett (1980, 1988). Es geht davon aus, dass Sprecher einen vorläufigen syntaktischen Rahmen für sprachliche Äußerungen erstellen, in welchen sie parallel die Ergebnisse ihrer Entscheidungen auf lexikalischer Ebene integrieren. Dies impliziert das Vorhandensein einer dem Sprechen vorgeschalteten Planungsphase, in der die Äußerung zunächst abstrakt auf kognitiver Ebene erstellt wird, bevor sie konkret sprachlich realisiert wird (vgl. Garrett 1988). Auch wenn Garrett hervorhebt, dass syntaktische und semantische Entscheidungen derart ineinandergreifen, dass sie unmittelbar verknüpft erscheinen, hat neurolinguistische Forschung mittlerweile belegt, dass semantische und syntaktische Entscheidungen unterschiedliche Areale im Gehirn aktivieren und somit, zumindest kognitiv, nicht vernetzt sind (vgl. Kutas/ Federmeier/Serreno 1999: 367).

Читать дальше