Fliedner, Theodor (1800–1864)

Fluch / Fluchen

Flüchtlinge / Flüchtlingsarbeit der Kirche

Flückiger, Felix (1917–2003)

Focolarini

Föderaltheologie

Fortschritt

Foucauld, Charles de (1858–1916)

Foursquare Deutschland e.V.

Fox, George (1624–1691)

Franck, Sebastian (1499–1542)

Francke, August Hermann (1663–1727)

Frank, Franz Hermann Reinhold (1827–1894)

Frankfurter Erklärung zur Grundlagenkrise der Mission

Frankreich

Franz von Sales (1567–1622)

Franziskaner

Franziskus von Assisi (1181/82–1226)

Frau

Frauenarbeit

Frauenbewegung

Freidenker

Freiheit

Freikirche / Freikirchentum

Freikirchen in Österreich KdöR

Freimaurer

Freiversammlungsmission

Freizeit

Freizeiten / Rüstzeiten

Freud, Sigmund (1856–1939)

Freude

Freundschaft

Frey, Hellmuth (1901–1982)

Freylinghausen, Johann Anastasius (1670–1739)

Freytag, Walter (1899–1959)

Frieden

Friedensbewegungen

Friedenskirchen

Friedhof

Friedrich I. Barbarossa (Heiliges Römisches Reich, nach 1122–1190)

Friedrich II. (Heiliges Römisches Reich, 1194–1250)

Friedrich (II.) der Große (Preußen, 1712–1786)

Friedrich (III.) der Weise (Sachsen, 1463–1525)

Friedrich Wilhelm I. (Preußen, 1688–1740)

Friedrich Wilhelm III. (Preußen, 1770–1840)

Friedrich Wilhelm IV. (Preußen, 1795–1861)

Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst (Brandenburg, 1620–1688)

Fries, Jakob Friedrich (1773–1843)

Fröbel, Friedrich Wilhelm August (1782–1852)

Frommel, Emil (1828–1896)

Frömmigkeit

Fronleichnam

Frühkatholizismus

Frutiger, Johannes (1836–1899)

Fry, Elizabeth (1780–1845)

Fuchs, Ernst (1903–1983)

Fulgentius von Ruspe (ca. 465–533)

Funcke, Otto (1836–1910)

Fundamentalismus

Fundamentaltheologie

Furcht Gottes

Fußwaschung

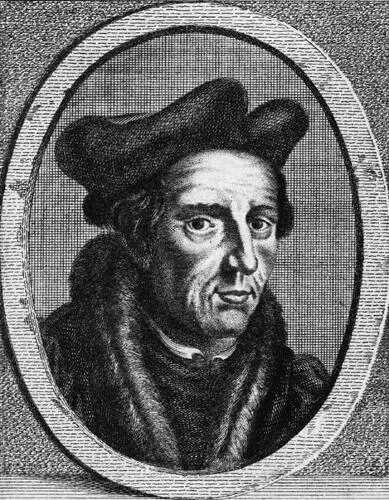

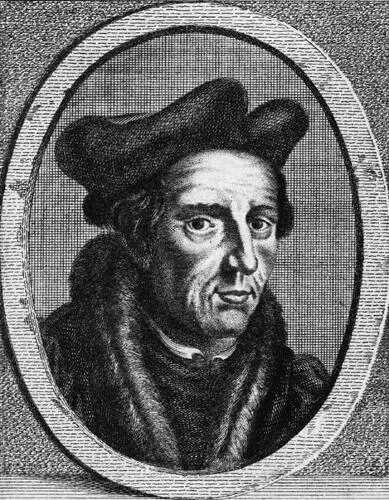

Faber Stapulensis (1450/1455–1536)

Jakob Faber, genannt Stapulensis (nach seinem Geburtsort Étaples in der Picardie), gilt als führende Persönlichkeit des franz. → Humanismus. Als Priester und Theologe (Exeget) suchte er über vertieftes Wissen einen Zugang zu einem intensiveren Glaubensleben. Er gab Impulse für die reformat. Bewegung, vermied aber den Bruch mit der kath. Kirche. Von seinem Wesen her moderat und konziliant, kennzeichnete ihn der »bedächtige Umgang mit der Tradition« (Roth, 41).

Nach dem Studium (B.A. 1479, M.A. 1480) lehrte F. Philosophie am Collège du Cardinal Lemoine in Paris, unterbrochen durch verschiedene Italienaufenthalte (1492–1500). Er beendete 1508 seine Lehrtätigkeit und folgte der Einladung des Abtes Guillaume Briçonnet, seines Schülers, sich in das Kloster St. Germain des Prés zurückzuziehen, um sich auf seine Forschungen zu konzentrieren. Nach dessen Ernennung zum Bischof von Meaux (1516) unterstützte er diesen in der Diözesanverwaltung (1523 Generalvikar). Wegen der traditionskritischen Auffassung bezüglich der drei Marien (keine Gleichsetzung der Maria von Magdala mit Maria von Bethanien und »der großen Sünderin«) strebte die Theol. Fakultät der Sorbonne einen Ketzerprozess an, wovor ihn König Franz I. bewahrte, indem er ihn 1526 in seine Dienste nahm. Ab 1529/1530 lebte er bis zu seinem Tod 1536 am Hof der Königin Margarete von Navarra, einer Schwester des franz. Königs.

F. bemühte sich um eine umfassende Edition des → Aristoteles; als »Wiederentdecker des Aristoteles« verkannte er aber auch nicht den Wert der platonischen Konzeptionen. F. beschäftigte sich mit patristischen, aber auch mittelalterl. Theologen und besorgte eine erste Edition der Werke des → Nikolaus von Kues. Angeregt durch → Mystik und die → Devotio moderna wandte er sich verstärkt dem Bibelstudium zu. In der lat. Psalmenausgabe mit Kommentar »Quincuplex Psalterium« (fünffältiger Psalter, 1509/1513), den auch Martin → Luther für seine Psalmenvorlesung benutzte, setzte er sich in Anlehnung an Johannes → Reuchlin mit dem hebr. Urtext auseinander. In seinem Kommentar der Paulusbriefe (1512) orientierte er sich an einer Theologie der → Gnade. Seine größte Leistung bildete die 1530 erschienene Übersetzung der ganzen Bibel nach der → Vulgata ins Französische, die wegen angeblich häretischer Randglossen 1546 auf den Index der verbotenen Bücher kam. Sie wurde dann ohne diese gedruckt und fand bis in die Mitte des 17. Jh.s unter den franz. Katholiken ihre Verbreitung.

Lit.: Jacques Lefèvre d’Étaples and the Three Maries Debates. Introduction, Latin text, English translation and Annotation by Sheila M. Porrer, Geneve 2009; U. Roth: »Rudimenta Reuchliniana«. Faber Stapulensis auf den Spuren des Hebraisten Johannes Reuchlin, Daphnis 35/2006, 25-50; Chr. Schönau: Jacques Lefèvre d’Etaples und die Reformation, Gütersloh 2017.

W. Weiß

Fabri, Friedrich Gotthard (1824–1891)

Neben seiner Tätigkeit als Leiter der bedeutendsten Missionsgesellschaft Deutschlands machte sich F. einen Namen als Publizist sozialkritischer und politischer Schriften. Geboren wurde er am 12.6.1824 in Schweinfurt/M. in einer Pfarrersfamilie. Er starb am 18.7.1891 in Würzburg. 1841–1845 studierte er Theologie in Erlangen und Berlin und promovierte 1847 zum Dr. phil. in Tübingen. 1848 wurde er Stadtvikar in Würzburg, 1851 Pfarrer in Bonnland bei Würzburg. 1857 wurde er zum Inspektor der Rheinischen Missions-Gesellschaft (→ Vereinte Evangelische Mission) nach Barmen (heute Stadtteil von Wuppertal) berufen. Dieses Amt hatte er bis 1884 inne. 1869 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Theologie durch die Universität Bonn. 1889 wurde er zum Honorarprofessor in Bonn ernannt.

F. entwickelte eine umfassende Schau von der Aufgabe ev. → Mission. Seine Stellung als Missionsdirektor machte ihn kirchl. unabhängig und gab ihm die Freiheit, literarisch auch Probleme der Gesellschaft- und Sozialpolitik aufzugreifen: Materialismus, Wohnverhältnisse der Arbeiter, Arbeitslosigkeit, Armenpflege. Er unterstützte die → Innere Mission und J.H. → Wichern. Mit seiner Schrift »Bedarf Deutschland der Kolonien?« (1879) gab er einen Anstoß zur kolonialen Bewegung in Deutschland (→ Kolonialismus) und wurde so zu einem wichtigen Vertreter des → Imperialismus. Aufgrund von 50 Jahren Missionserfahrung in Afrika und Asien fordert er in dieser Schrift die aktive Unterdrückung des Sklavenhandels, Verbot der Alkoholeinfuhr und Achtung der Eingeborenen. Den Aufbau einer Kriegsmarine lehnt er entschieden ab, da diese Steuermittel besser im sozialen Bereich eingesetzt werden könnten und einige schnelle Handelsschiffe zum Kontakt mit den Kolonien genügen würden. Trotzdem konnte es nicht ausbleiben, dass gerade diese Schrift, die sicher mit dazu beigetragen hat, dass 1884 → Südwestafrika erstes dt. Schutzgebiet wurde, heute wie damals kontrovers diskutiert wird.

Bei alledem darf nicht vergessen werden, dass F. im Hauptberuf der Leiter einer der großen dt. Missionsgesellschaften war und die Entwicklung der Rheinischen Mission 28 Jahre lang entscheidend mitgeprägt hat. Unter seiner Führung fand ein erstaunliches Wachstum statt, sowohl im Blick auf die Zahl der Missionare als auch der Missionsfelder. Die Ausbildung der Missionskandidaten wurde gehobenen Ansprüchen gerecht und die konfessionellen Spannungen in der Mission zw. Reformierten, Lutheranern und Unierten wurden weitgehend überwunden.

Читать дальше