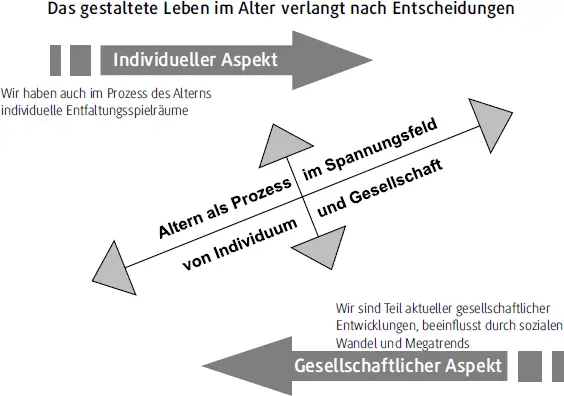

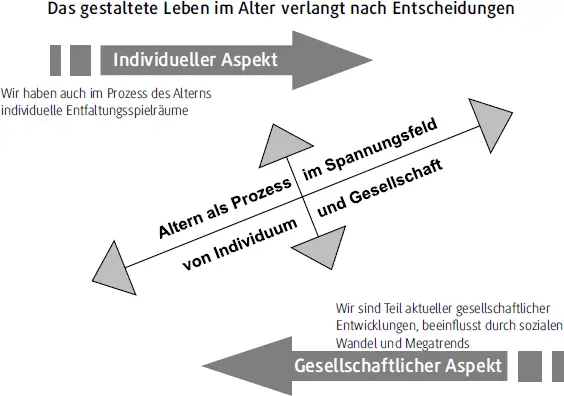

Parallel zu diesen eher schicksalhaften Einflüssen, die wir nur wenig selbst beeinflussen können – die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie waren und sind dafür ein deutliches Beispiel –, haben wir jedoch im gesamten Lebenslauf, und damit auch im Prozess des Alterns, immer auch persönliche Gestaltungsspielräume. Wir selbst können Weichen stellen, die unser weiteres Leben prägen. Wir haben also im Prozess des Alterns immer individuelle Entscheidungsmöglichkeiten, sind aber gleichzeitig auch Teil der gesellschaftlichen Entwicklungen. Altern vollzieht sich damit also immer im Spannungsfeld von Individuum und Gesellschaft und gestaltetes Leben im Alter verlangt deshalb nach reflektierten Entscheidungen (  Abb. 1.1).

Abb. 1.1).

Abb. 1.1: Altern im Spannungsfeld von Individuum und Gesellschaft

1.2 Die Vielfalt des Alters – motivierend oder limitierend für den Zugang zur digitalen Welt?

Die Ausdifferenzierung des Alters führt zu veränderten Bildern vom alten Menschen, seinem Erscheinungsbild, den ihm zugeschriebenen Verhaltensweisen und Eigenschaften sowie seinen Lebenswelten und -bezügen. Altersbilder sind damit immer soziale Konstruktionen, deren individuelle und kollektive Ausgestaltung von gesellschaftlichen und kulturellen Strömungen, Rahmenbedingungen, Erwartungen und ermöglichenden Rahmenbedingungen abhängig sind. Sie sind mit unterschiedlichen Deutungen und Bewertungen verbunden, die das Ausmaß der Pluralität einer Gesellschaft widerspiegeln.

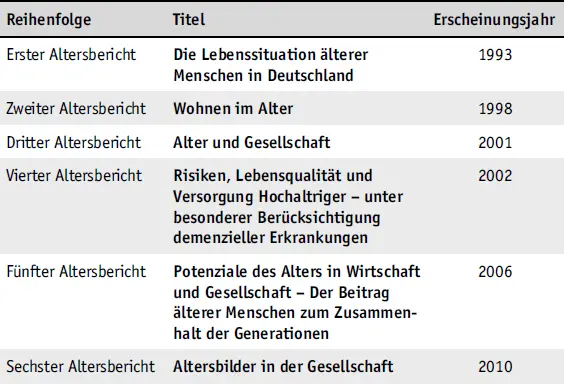

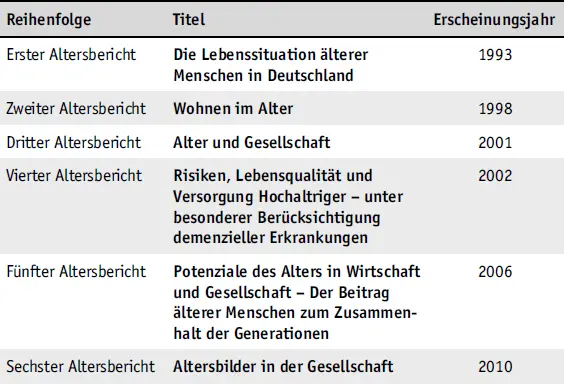

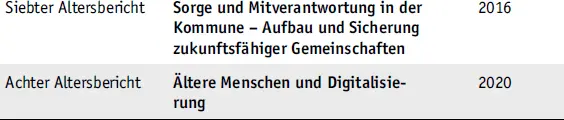

Die Differenziertheit und Diversität des Alters zeigt sich in Deutschland deutlich in den verschiedenen thematischen Orientierungen der Altersberichterstattung des Bundes, die seit 1993 regelmäßig in jeder Legislaturperiode erstellt wird. In diesem Kontext werden jeweils aktuelle seniorenpolitische Themenschwerpunkte und Fragestellungen, die mit dem Prozess des Alterns eng verbunden sind, aufgegriffen, analysiert und in Berichtsform bearbeitet. Zum jeweils aktuellen Themenschwerpunkt wird eine Kommission aus Sachverständigen gebildet und damit beauftragt, einen Altersbericht zu erstellen, der dann im Deutschen Bundestag präsentiert, beraten und beschlossen wird. Diese Form der Altersberichterstattung ist mittlerweile eine gute Tradition geworden und stellt eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Seniorenpolitik des Bundes dar. Inzwischen sind acht solcher Berichte erschienen (  Tab. 1.1)

Tab. 1.1)

Tab. 1.1: Die Altersberichterstattung des Bundes – Erscheinungsjahr und Themenschwerpunkte

ReihenfolgeTitelErscheinungsjahr

Der aktuelle Achte Altersbericht widmet sich dem hochaktuellen Thema »Digitalisierung und ältere Menschen«. Er wurde von der dazu berufenen Expertenkommission erarbeitet und über das zuständige Bundesministerium (BMFSFJ) an die Bundesregierung übergeben, die dazu eine Stellungnahme erarbeitet hat. Im August 2020 konnte der Achte Altersbericht vom Bundeskabinett beschlossen und dem Deutschen Bundestag zugeleitet werden, der sich damit im November 2020 abschließend beschäftigt hat. Bei der Bildung und Beauftragung der entsprechenden Sachverständigenkommission konnte noch niemand ahnen, wie viel Brisanz das gewählte Thema im Kontext der weiteren Entwicklungen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie erhalten würde. Sind Online-Konferenzen, Homeoffice und Online-Lehre zwischenzeitlich aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken, bestimmt die Digitalisierung als prägender Megatrend auch die aktuellen Debatten um soziale und digitale Teilhabe im Alter maßgeblich mit. Die Frage des individuellen Zugangs zur digitalen Welt wird so zu einem wichtigen Bedingungsfaktor für ein gelingendes Altern. Insofern ist der Titel dieses Buches zwar sehr zugespitzt und provokativ, verweist aber auf die große Bedeutung von digitalen und analogen Netzwerken. Es geht also darum, gut vernetzt zu sein, um im Alter nicht sozial abgehängt zu werden.

Maßgeblich mitbestimmt durch die Altersberichte entstehen neue und in Teilen sehr voraussetzungsvolle Erwartungen und Orientierungen an die Lebensphase Alter. So sollen die älteren Menschen heute Mitverantwortung übernehmen und ihre Potenziale zum Wohl von »Wirtschaft und Gesellschaft« vielfältig einbringen. In dieser Weise formulierte es bereits der Fünfte Altenbericht als eine übergreifende Zielsetzung (  Tab. 1.1; BMFSFJ, 2005) und er stand damit für eine neue Ausrichtung und deutliche Gegenposition zu früheren Schwerpunktsetzungen der Altersberichte. Auch in den nachfolgenden Legislaturperioden knüpften diese an die eher potenzialorientierte Sichtweise auf das Alter an, die sich explizit mit den Altersbildern in der Gesellschaft (Sechster Altenbericht; BMFSFJ, 2014) und mit Sorge und Mitverantwortung in der Kommune und dem Aufbau und der Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften beschäftigen (Siebter Altenbericht; Deutscher Bundestag, 2016). Insgesamt wurde so in den letzten 15 Jahren ein wachsender Erwartungshorizont an die älteren Generationen formuliert und medial vermittelt.

Tab. 1.1; BMFSFJ, 2005) und er stand damit für eine neue Ausrichtung und deutliche Gegenposition zu früheren Schwerpunktsetzungen der Altersberichte. Auch in den nachfolgenden Legislaturperioden knüpften diese an die eher potenzialorientierte Sichtweise auf das Alter an, die sich explizit mit den Altersbildern in der Gesellschaft (Sechster Altenbericht; BMFSFJ, 2014) und mit Sorge und Mitverantwortung in der Kommune und dem Aufbau und der Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften beschäftigen (Siebter Altenbericht; Deutscher Bundestag, 2016). Insgesamt wurde so in den letzten 15 Jahren ein wachsender Erwartungshorizont an die älteren Generationen formuliert und medial vermittelt.

Dies ist einerseits sehr zu begrüßen, beinhaltet aber durchaus andererseits die Gefahr, dass wir das materiell gut abgesicherte und an eher bürgerlichen Werten orientierte Altern für verbindlich erklären, es also generalisieren. Und es birgt hohe Risiken, weil dadurch große Gruppen in der Altersbevölkerung eher ausgeschlossen werden, obwohl wir darum wissen, dass das Erleben sozialer Ungleichheit einen erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität im Alter hat.

Besonders bei den über 60-Jährigen, deren Bildungs- und Erwerbsbiografien von lebenslanger Benachteiligung geprägt sind, wie bei Menschen mit Migrationshintergrund, solchen mit brüchigen Erwerbsverläufen und mit langen Zeiten in prekären Beschäftigungsverhältnissen, muss vor diesem Hintergrund von einer doppelten sozialen und strukturellen Ungleichheit ausgegangen werden. Diese kann zur multidimensionalen Ungleichheit werden, weil auch die Kompetenzen in Bezug auf Selbstreflexion und Partizipation ungleich verteilt sind und stark von Bildungsabschluss und Status beeinflusst sind.

Von den positiven neuen Altersbildern profitieren also in erster Linie die Älteren, die in ihrem Lebensverlauf ohnehin zu der Gruppe der Privilegierteren zu zählen sind. Bei den unter eher defizitären Bedingungen gealterten Bevölkerungsgruppen dominiert hingegen eine negative Form der Selbstzuschreibung, die von einem Mangel an Kompetenzüberzeugung und von einem sehr eingeschränkten Erleben von Selbstwirksamkeit geprägt ist. Dieses Phänomen wird im Kontext der Debatte um Alter und Technik als Gefahr der digitalen Spaltung der Gesellschaft (Digital Divide) beschrieben. Es kann aber auch als »interventionsgerontologisches Dilemma« bezeichnet werden (Rüßler, Heite & Stiel, 2013, S. 306 f.). Damit wird beschrieben, dass von den gerontologischen Interventionen, die auf Stärkung von Selbstorganisation, soziale Teilhabe und Partizipation zielen, häufig eher die Personengruppen profitieren, denen es daran viel weniger mangelt. Das gilt auch in ähnlicher Weise für Ansätze und Projekte, die die digitalen Einstellungen und Kompetenzen älterer Menschen positiv beeinflussen sollen.

Читать дальше

Abb. 1.1).

Abb. 1.1).