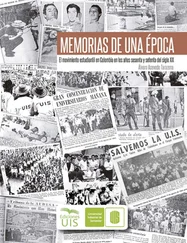

La Séptima Papeleta es un movimiento estudiantil que logra ejercer toda una presión mediática y social en las elecciones del 11 de marzo de 1990. Esta movilización propone incluir una iniciativa en la que se solicita una reforma constitucional en Colombia. Si bien la papeleta no es contada por la Registraduría Nacional, representa un precedente para que sea reconocida la voluntad popular de un cambio en la Constitución a partir de una Asamblea Constituyente. Entre las acciones colectivas y protestas que promueven los estudiantes, es muy significativa la conocida Marcha del Silencio que propone emular la realizada en Bogotá por Jorge Eliécer Gaitán el 7 de febrero de 1948 que denunciaría la creciente violencia política en el país.

La Marcha del Silencio de los estudiantes se realiza el 25 de agosto de 1989. Unos veinticinco mil estudiantes se vuelcan sobre las calles de Bogotá para protestar contra la creciente violencia política en el país. El eje central de la misma es un pacto cívico que rechaza de manera tajante las acciones de narcotraficantes y grupos guerrilleros, los cuales siembran terror en calles y campos de Colombia con aparatos explosivos. El movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta es el primero en reconocer como vitales a los medios de comunicación en el desarrollo de lo político en Colombia. Además de unir a las universidades tanto públicas como privadas en torno a un objetivo común, esta movilización marca un hito en el país porque está respaldada por un márquetin nunca antes visto en el país. Más que un movimiento social con intereses políticos, los estudiantes recalcan la importancia de un pacto ciudadano lleno de esperanza con el eslogan “todavía podemos salvar a Colombia”. Este referente del procomún es reavivado, dos décadas después, por la movilización de los estudiantes en contra de la reforma a la Ley 30 de Educación Superior en Colombia31.

Esta nueva forma de organización consiste en un pasaje a lo político que no implica instituciones de representación y no acepta funciones delegadas. Pero con esto no se niega a lo político, como en los años sesenta y setenta en los que sectores estudiantiles consideran la lucha revolucionaria como única alternativa para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. En la Séptima Papeleta, en cambio, durante la movilización se reclama una reapropiación para la comunidad. Un proceso, a su vez, que no es solo organizativo sino también pragmático32.

Se habla en términos de lo político para el movimiento de la Séptima Papeleta en el año de 1990, porque este tipo de neomovimientos sociales reconocen en el diálogo una alternativa fundamental para ganar credibilidad y aceptación; rechazan tajantemente las alianzas y estrategias políticas tradicionales que dictaminan el curso clientelista de la política colombiana. La movilización de los estudiantes en el año 2011 reconoce la legitimidad del Estado en el marco de la necesidad de una reforma a la educación superior y rechaza las alianzas políticas tradicionales que no dan las garantías en el Congreso de la República para un debate en el que ganen las ideas; maquinarias políticas como la coalición presidencial y otras alianzas hacen que cualquier reforma o intencionalidad de reforma educativa sea aprobada antes de ser discutida. Por otra parte, los estudiantes no tienen un capital económico que represente un contrapeso al que tiene el Estado, solo son partícipes en la medida que la decisión no sea tomada en el juego político de las alianzas políticas tradicionales cuando se trata de votar un proyecto de ley.

Otra de las particularidades de los neomovimientos sociales es la innovación en los signos y relatos y en las formas de protestar y resistirse. En este caso, la fluida relación y unidad de criterio y acción entre problemas globales –como el extractivismo, el deterioro del medio ambiente o la creciente desigualdad económica en el mundo– y luchas locales expresan la necesidad de cambio para la supervivencia del sistema:

[…] Se trata de una actividad en la que los sujetos sociales refundan la democracia. Hoy no solamente lo democrático, sino también lo político se construyen en y desde las luchas sociales. El sistema político del capitalismo maduro es inerte, su dinámica es parasitaria, su norma es económica. El capitalismo maduro ya no conoce la política democrática, ignora la expresión del interés general, o mejor, la presenta bajo la forma de la generalización burocrática, de la globalidad necesaria y absoluta […] las luchas, por el contrario, muestran un renacimiento de lo político como poder constituyente, como síntesis entre actividad de los sujetos y nuevos objetivos sociales33.

Las movilizaciones sociales estudiantiles no solo sirven como medida pulsional para evidenciar el descontento de una generación, también son reutilizadas como estrategia política publicitaria para reavivar debates y para que los políticos ganen capital con miras hacia las siguientes elecciones. En las movilizaciones del año 2011, por ejemplo, los estudiantes reciben apoyo de los partidos que hacen oposición al gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón, entre ellos el Polo Democrático Alternativo y algunos miembros del Partido Verde.

El modus operandi de las movilizaciones del año 2011 se enmarca en la lógica de los neomovimientos sociales, similar al de la Séptima Papeleta entre los años de 1989 y 1991. Si bien desde el año de 1991 hasta el año 2011 se produce toda una evolución acontecimental de apoyo o rechazo al neoliberalismo como alternativa política en Colombia, dicho modelo no es solución o se constituye en un paliativo de las acentuadas desigualdades económicas y sociales en Colombia y el mundo, lo cual conlleva a manifestaciones en distintas latitudes del globo.

Parte del éxito de las movilizaciones estudiantiles en los años de 1991 y 2011 es el uso de estrategias de divulgación. Las cuñas publicitarias en la radio y la televisión son la estrategia del movimiento de la Séptima Papeleta, aunque en aquella oportunidad también existe un apoyo de ciertos sectores del oficialismo político ante la intencionalidad de los estudiantes. En el caso de la movilización de la Mane del año 2011 se recurre a una estrategia divulgativa que enfrenta la institucionalidad del gobierno con los medios de comunicación tradicionales y ciertos medios desmonopolizados y alternativos que usan los estudiantes, como son las plataformas de la Internet, entre las que se cuentan YouTube, los blogs y redes sociales como Twitter y Facebook. Tanto en el movimiento de la Séptima Papeleta como en el de la Mane los estudiantes son conscientes de la necesidad de exportar las necesidades y temores no solo al target universitario sino a la opinión pública para buscar apoyo de otros sectores, y en los dos casos los estudiantes son capaces de unir en un mismo diálogo y propósito a universidades privadas y públicas.

El uso de las herramientas de las tecnologías de la información y de la comunicación y la búsqueda de apoyo de las movilizaciones estudiantiles en sectores tradicionalmente ajenos a la problemática de la educación superior remiten a la noción de enjambre, como ya se ha indicado, un nuevo aspecto de la acción social colectiva que aún está por exponerse. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, retoma a McLuhan para reconstruir en El enjambre una preocupación por el comportamiento de las sociedades contemporáneas embotadas, sordas, ciegas y mudas ante el encuentro con la tecnología34. En este momento crítico de la sociedad se produce un crisol de movilizaciones, las cuales más que actuar como las masas entre los decenios de 1940 a 1970, parecen enjambres. Una nueva etapa en la cual, además, no es solo evidencia de un cambio en el modus operandi de las movilizaciones sino de un cambio en la sociedad. Han retoma el postulado de Gustave Le Bon en el análisis de las coyunturas de su contemporaneidad quien consideró que “la era que entramos, será, verdaderamente, la era de las masas”35. Los acontecimientos presenciados por Le Bon, en los que las masas crean sindicatos en el naciente siglo XX, lo llevan a hacer una lectura fatalista del porvenir, en el que la masa suplanta las soberanías y destruye la cultura36. Lejos de ver un futuro distópico, lo que Le Bon percibe es la germinación de una crisis insostenible debido a las precondiciones políticas, culturales y educativas en las cuales se origina el sentimiento de las masas. La revolución digital abre una era del enjambre digital:

Читать дальше