Virginia Yep - Sin banda no hay fiesta

Здесь есть возможность читать онлайн «Virginia Yep - Sin banda no hay fiesta» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Sin banda no hay fiesta

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Sin banda no hay fiesta: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Sin banda no hay fiesta»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Sin banda no hay fiesta — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Sin banda no hay fiesta», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Catacaos, 1993. Jueves Santo. Desde muy temprano, en casa de don José Espinoza Chávez están todos muy bien acicalados y vestidos con sus mejores ropas. Hoy es un día muy especial para el procurador de la Cofradía del Santísimo, hoy las Cofradías Juradas se concentran en su casa, en el Jirón Zepita, para hacer conjuntamente el recorrido de rigor: primero a la casa del “depositario”, de allí donde el “doliente” y por último a la casa del “devoto” de Jueves Santo. El aún tenue sol piurano de la mañana acompaña al grupo en su marcha por las calles de Catacaos hacia el Concejo Distrital, donde las autoridades los esperan para iniciar oficialmente los actos festivos. Mientras el grupo va creciendo, los vecinos –con curiosidad y admiración– contemplan a estos varones enternados que lucen orgullosamente la insignia de su cofradía en el pecho y que con aire serio van marchando al compás de la banda.

1.1 Paisajes y parroquianos

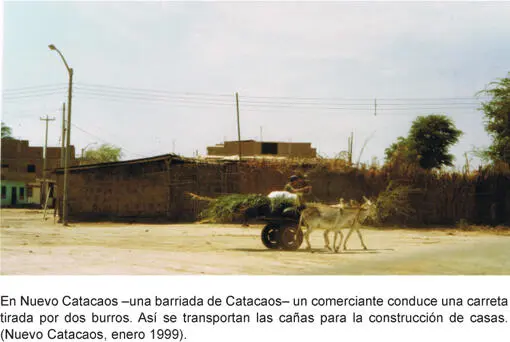

Diversos paisajes se pueden apreciar en el departamento de Piura: las ciudades, la zona costeña con su pesca e industria, los valles alrededor del río Piura –adornados con sembríos de algodón, maíz, arroz, frutas y frijoles– y el desierto, mejor llamado “despoblado”, que con 6000 km 2es la zona seca más extensa de Piura, donde crecen los algarrobos (Diez/Aldana 1994: 26, 28). En la zona rural producen la chicha, tejen sombreros de paja y crían animales; en las zonas más urbanas trabajan además en la platería, la curtiembre y la imaginería; también destacan las zonas portuarias de Talara, Paita y Bayóvar. En contraste con los factores económicos modernos, como la minería, la pesca y el petróleo, principales riquezas naturales de Piura, existen dos factores económicos tradicionales vigentes en la vida rural de los piuranos: la crianza de cabras y el uso del piajeno (asno) como medio de transporte.

El departamento de Piura tiene un área aproximada de 36 403 km 2, una población de 1 124 852 habitantes, y es, después de Lima, la zona más poblada del país. En el Bajo Piura, llamado así por su ubicación en tierras de baja altura, existen dos grandes comunidades campesinas 1: la comunidad San Juan Bautista de Catacaos, con un área de 6000 km 2, que abarca los distritos de Catacaos, La Arena, Cura Mori, La Unión y El Tallán, y la comunidad San Martín de Tours de Sechura, con una extensión de 6370 km 2, conformada por los distritos de Sechura, Vice, Bernal, Bellavista de la Unión, Rinconada-Llíquar y Cristo nos Valga. El clima del Bajo Piura es cálido (18,8 oC a 37 oC) y muy seco, casi nunca llueve.

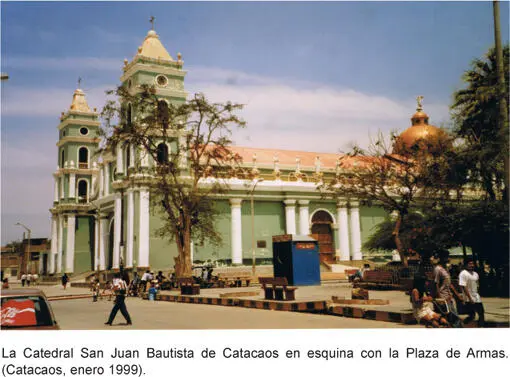

La vida política y cultural de Catacaos tiene como escenario la Plaza de Armas, en cuyo alrededor se ubican la catedral, la municipalidad y los comercios, y es además el punto de encuentro y lugar preferido de los cataquenses para el descanso y el tiempo libre; me contaron incluso que años atrás había un gran aparato de televisión en la plaza. Muy cerca están el mercado y el Jirón Comercio, la calle principal de Catacaos. Como es común en nuestros pueblos, la Plaza de Armas tiene una glorieta que suele ser el escenario para las actividades oficiales y para las retretas de la banda.

Los parroquianos del Bajo Piura estuvieron siempre destinados a sobrevivir a catástrofes, inundaciones y sequías (recuérdese el fenómeno El Niño). Estas condiciones ambientales marcan el carácter de los bajopiuranos; una amable pasividad y resignación surge de la impotencia ante la voluntad de la naturaleza, y han desarrollado el sentido y la obligación del trabajo, la conciencia colectiva y la ayuda comunitaria; todo esto, acompañado, como es costumbre, de una sabrosa y abundante gastronomía, se expresa en las fiestas, en las que se agradece a Dios y a los santos por sus favores. Así, don Hipólito Moscol Risco sabía muy bien lo que le esperaba cuando aceptó el cargo de “devoto de Jueves Santo” en 1993: un fuerte desembolso y mucho trabajo para él y toda su familia; mas el esfuerzo es recompensado por el prestigio y el reconocimiento ganado ante la comunidad. Don Hipólito “ha cumplido” como individuo y como parte de su grupo social.

1.2 Leyendas e historia

La historia del Bajo Piura –en especial de Catacaos– está marcada por sometimientos, invasiones territoriales, catástrofes naturales, estafas e injusticias y, al mismo tiempo, está impregnada de leyendas y elementos mágicos que no son fáciles de separar de los hechos históricos y que ayudan a comprender mejor la historia y el desarrollo del Bajo Piura. Hasta el comienzo del gobierno incaico, en 1476, la zona de la cultura Tallán estuvo ocupada por los sechuras (200 aC - 600 dC), y más tarde por los chimúes (1000 a 1476 dC), quienes fueron más tarde sometidos por los incas.

Para narrar las leyendas de los tallanes no hay mejor referencia que el hermoso libro de don Jacobo Cruz Catac Ccaos , en el que me basaré a continuación. Cuenta la leyenda que un día apareció Mec Non, “el gran pájaro errante”, en el valle sobre la parte norte del monte Tunal y se asentó allí con su séquito. Los tallanes eran muy religiosos y creían en ídolos como el puma, el venado, la luna, el planeta Marte y la sábila, también fueron grandes arquitectos, agricultores, tejedores y alfareros. Más tarde, Ñari Walac, “gran ojo que todo lo ve”, se sumó a Mec Non y se declaró co-fundador del imperio Tallán. Como ninguno de los dos era guerrero, se dividieron el poder de la siguiente manera: mientras Mec Non se ocupaba de los asuntos políticos, Ñari Walac se ocupaba de los religiosos; ambos formaron los troncos de las dos dinastías de los pobladores de Catacaos. Sobre la música en los rituales religiosos de los tallanes, Cruz indica que los tutiros (delgadas flautas de carrizo) se escuchaban a un kilómetro de distancia (Cruz 1982:76). Aproximadamente 51 curacas gobernaron en la zona del Bajo Piura (Fernández 1988: 45); el último curacazgo de los tallanes, que regía ya con leyes incas, fue el del curaca Mecca Amóc –o Mécamo, que en idioma tallán significa “amigo de la música”–, a quien se le atribuían talentos artísticos, como por ejemplo la composición de canciones.

Cuando los españoles llegaron al valle de los curacas Poechio y Lachira en 1531, admiraron la organización de los tallanes, basada en los ayllus o núcleos sociales familiares, que ellos llamaron “parcialidades”, u organizaciones de personas bajo el mando de un curaca; estas formaron la base para la creación de las comunidades campesinas y fueron utilizadas por los españoles, por un lado, para la cristianización, y, por otro, como sistema para el cobro de tributos, de trabajos manuales y de ofrendas; estas dos últimas actividades quedaron hasta hoy como “costumbre”; se dice, por ejemplo, que la Catedral San Juan Bautista de Catacaos fue levantada por el “pueblo cholo” (Cruz 1982: 491).

Las parcialidades en Catacaos se remiten, entonces, a las dos dinastías de ambos fundadores de la cultura Tallán. De la dinastía Mec Nón quedan actualmente las parcialidades Amotape, Pariñas, Mechato, Mécamo y Menón; y de la dinastía Ñari Walac, las parcialidades Muñuela, Mecache, Melén, Marcavel y Narihualá. La identificación de los cataquenses con su parcialidad es todavía muy fuerte, al punto que en Catacaos observé que entre los hombres se presentan con su apellido y el nombre de su parcialidad; nombres como Chero, Lalupú e Inga se asocian a la parcialidad Narihualá, mientras que Yarlequé, Sullón, Pasache y Yamunaqué se asocian a la parcialidad Menón (ver Cruz 1982: 491-493).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Sin banda no hay fiesta»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Sin banda no hay fiesta» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Sin banda no hay fiesta» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.