1 ...6 7 8 10 11 12 ...20 Ha de hacer al principio de la quaresma padrón en que asiente el vicario todos los de su parrochia que tuvieren edad y discrección para confesarse. Y, acabada la quaresma, conferirse con las cédulas de los confesados y passarlos al libro por su orden anotando los si no se huviere confesado en el tiempo debido. Y de ellos enviará memorial al señor vicario general para que se provea lo que convenga. Y quando alguno se mudare de la parrochia, advertirá la causa que para ello huvo. 14

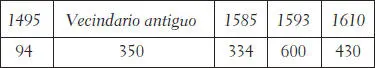

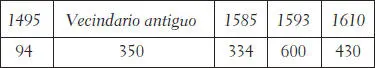

Resulta útil la forma en que se tomaban los registros, por grupos familiares, en el mismo sentido que los fuegos u hogares de otras fuentes, indicando en muchos casos solo el nombre del cabeza de familia y registrando al resto con expresiones como «su mujer», «su hijo» u «otro hijo». Esto nos permite tener una visión bastante fiel de la población del lugar. Por supuesto, esta fuente no está exenta de ocultaciones o posibles errores, pero de entre todas las autoridades que intentaban controlar a los moriscos, seguramente debieron de ser los vicarios del lugar quienes tuviesen un conocimiento más cercano y exacto de su número y su situación. Aquí hemos contabilizado los datos de los dos años más extremos que aparecen, 1585 15y 1610. 16Para la primera fecha, figuran 1.063 individuos musulmanes, agrupados en 334 fuegos, los que aplicando una ratio de 4,5 habitantes por fuego, nos daría una población total de 1.503. Dejamos aparte (tal y como hace la fuente) a los cristianos viejos, con sus 8 fuegos. Para el año de la expulsión, tenemos 1.353 individuos en 430 fuegos moriscos, lo que supondría 1.935 habitantes. Los cristianos viejos de Gea en ese momento eran 12 fuegos. Estas cifras revisarían a la baja la población que fue expulsada, pero esto quizá se deba a que el censo de Aitona de 1610 incluye a los moriscos expulsados de la aldea cercana de Bezas junto con los geanos, ya que salieron en un mismo grupo. En los Quique libri se anotan siempre al final de cada año los listados de esta aldea que, para 1610, suponía 18 fuegos (53 individuos) sin contar los cristianos viejos. Sumando los números de ambas poblaciones obtenemos la cifra de 448 fuegos y, extrapolando, unas 2.016 personas, número más cercano a la cifra ofrecida por el censo del virrey. Hay que tener en cuenta que las cifras de personas que se calculan en este documento, como los 3.010 expulsados en la zona, lo son en base a 5, mientras que la mayoría de autores desde Henri Lapeyre consideran más oportuno usar la ratio de 4,5, como hemos hecho aquí. 17En todo caso, quedándonos con las más seguras cifras de vecinos o fuegos, la evolución poblacional de los moriscos de Gea quedaría como se describe en el cuadro siguiente.

CUADRO 4

Evolución de la población morisca de Gea

Salvando la extrañamente abultada cifra de 1593, parece que hay que seguir concluyendo que se produjo una trayectoria general de la demografía geana enormemente expansiva, especialmente durante la primera mitad del siglo XVI. Sería necesario un estudio específico para buscar las causas de este enorme crecimiento. Como curiosidad se puede apuntar que, en una nota marginal de los mencionados Quinque libri , se reseña el hecho de la expulsión y se indica que salieron del lugar 3.220 individuos, 18cifra que resulta inverosímil incluso si incluyese a los moriscos de Teruel.

Volviendo al punto de inicio, gracias al estudio y la edición del fogaje de 1495 realizado por A. Serrano Montalvo, podemos conocer, además de cuestiones numéricas, los nombres de los cabezas de familia de los 94 fuegos mudéjares en aquel momento. 19En este listado abundan apellidos como Benalí, Galván y de Vera, entre otros, aún antes de la llegada de los refugiados de la aljama de Albarracín que ya hemos comentado. Estos serán algunos de los apellidos más nombrados en la represión inquisitorial, aunque faltan otros también muy destacados, como Cordilero o Rodero. Por su parte, también figuran los cabezas de familia de los siete fuegos cristiano-viejos. En este mismo sentido, el estudio prosopográfico de Germán Navarro y Concepción Villanueva para los mudéjares de Teruel, Albarracín y Gea también nos ofrece información de 67 individuos más de Gea de Albarracín a partir de diversas fuentes privadas y notariales del siglo XV y principios del XVI. 20

LA CONVERSIÓN EN GEA Y LOS ESCRITOS ÁRABES Y ALJAMIADOS

Una de las cuestiones que intentaremos dilucidar es hasta qué punto se mantuvo en Gea el cumplimiento de las costumbres islámicas, o al menos un sentimiento de pertenencia a un grupo religioso y cultural. Esta cuestión la tendremos presente a lo largo de todo el estudio. Aunque cabe descartar los extremos a los que llegaban las acusaciones de ciertos escritos inquisitoriales y de los apologistas de la expulsión, sí que parece haber claros indicios de una voluntad de los habitantes de Gea de aferrarse a las costumbres de sus antepasados. Comenzaremos observando esto en el punto de partida, la conversión al cristianismo, y en un elemento representativo de la evolución concreta de cada lugar, la producción escrita árabe y aljamiada.

Ernesto Utrillas fue el primero en señalar a los mudéjares turolenses como los primeros cristianos nuevos de la Corona de Aragón en el VIII Simposio Internacional de Mudejarismo de Teruel; 21sin embargo, será el ya citado Juan Manuel Berges quien nos aporte mayor información para Albarracín y Gea en su aportación a dicha reunión científica. 22Los mudéjares castellanos fueron obligados a convertirse en 1502. Los acontecimientos de la revuelta de Granada sembraron inquietud en Teruel hasta el punto de que las autoridades creyeron oportuno pedir a la población que los mudéjares turolenses no fueran molestados ni dañadas sus propiedades. La tensión era evidente y el riesgo de ataques a los mudéjares, también. 23Se ha especulado con la posibilidad de que los mudéjares de Teruel y Albarracín se convirtieran voluntariamente debido a las deudas que arrastraban sus respectivas aljamas y al deseo de evitar cargas fiscales; sin embargo, la conversión voluntaria choca con el hecho de que una parte de los mudéjares de Teruel y Albarracín huyeran a Gea para no verse obligados a aceptar la conversión al cristianismo. De hecho, sus bienes fueron incautados y sirvieron para liquidar una parte de las deudas que pesaban sobre las aljamas respectivas y que hubieron de asumir los concejos cristianos a los que los nuevos convertidos se incorporaban. Desde el momento en el que se produce la conversión queda prohibida la instalación de nuevos mudéjares en la ciudad de Teruel, bajo amenaza de ser convertido en esclavo aquel que contraviniera la orden. La fecha de conversión de los mudéjares de Teruel y Albarracín apunta a que el rey dispuso su conversión forzosa en el mismo momento en el que ordenó la de los castellanos.

La razón por la cual los de Teruel y Albarracín son tratados de forma diferente habrá de buscarse en el particular estatus jurídico de estas tierras. En estas ciudades, así como en el territorio de las comunidades que llevan sus nombres, regían unos fueros particulares, distintos de los vigentes en el resto de Aragón. Los monarcas intentaron reiteradamente a lo largo del tiempo imponer su voluntad en diversos aspectos alegando que la zona se regulaba por una legalidad propia y que, por tanto, podían imponer su autoridad sin las trabas de las leyes aragonesas. Las mismas tesis se siguen manteniendo durante los reinados de Carlos V y Felipe II, hasta que en 1598 fueron derogados los fueros de Teruel y Albarracín y el territorio pasó a regirse por los generales de Aragón.

Читать дальше