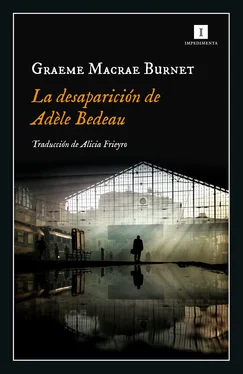

La nueva y apasionante noir del aclamado autor de «Un plan sangriento». Una novela detectivesca de aires simenonianos destinada a convertirse en un clásico.

«Burnet arma una sólida trama detectivesca junto a un estudio en detalle de sus personajes para alumbrar un atractivo thriller psicológico.»

«Inmensamente seductora. Una gran lectura.»

J. David Simons

«Esta novela misteriosa y elegante homenajea al maestro del suspense francés Georges Simenon.»

NPR

Era una noche como otra cualquiera en el Restaurant de la Cloche. Detrás de la barra, Pasteur, el dueño, se había servido un pastís, señal inequívoca de que la cocina quedaba cerrada y de que su mujer, Marie, y la camarera, Adèle, ya no atenderían más comandas. Eran las nueve en punto.

Manfred Baumann ocupaba su sitio de costumbre junto a la barra. Lemerre, Petit y Cloutier estaban sentados al lado de la puerta, con los periódicos del día plegados y formando una pila. En su mesa había una frasca de vino tinto, tres copas, dos paquetes de cigarrillos, un cenicero y las gafas de cerca de Lemerre. Compartirían tres frascas antes de dar por finalizada la velada. Pasteur desplegó su periódico y se inclinó sobre él con los codos apoyados en el mostrador. Tenía una calva incipiente que intentaba disimular peinándose el pelo hacia atrás. Marie estaba atareada ordenando los cubiertos.

Adèle sirvió el café a los dos últimos comensales del turno de cenas y procedió a pasar una bayeta por los manteles de hule de las otras mesas, arrastrando y dejando caer al suelo las migas que más tarde barrería. Manfred la observaba. Su sitio no estaba exactamente pegado a la barra, sino a la altura de la puerta con pasaplatos, por donde se despachaba la comida que iba saliendo de la cocina. Tenía que cambiar de posición continuamente para dejar paso al personal, pero a nadie se le había ocurrido nunca pedirle que se colocara en otro lugar. Desde su posición podía vigilar todo el establecimiento, y los extraños a menudo lo tomaban equivocadamente por el propietario.

Adèle iba vestida con una falda corta de color negro y una blusa blanca. Llevaba atado a la cintura un pequeño delantal con un bolsillo donde guardaba la libreta en la que tomaba las comandas y la bayeta que empleaba para limpiar las mesas. Era una chica morena y robusta, de ancho trasero y pechos grandes y voluminosos. Tenía los labios carnosos, la tez aceitunada y unos ojos marrones que, por lo general, mantenía clavados en el suelo. Sus rasgos eran demasiado orondos para calificarlos de hermosos, pero la chica poseía un magnetismo primitivo, un magnetismo que sin duda se veía amplificado por lo insulso del entorno.

Mientras ella se inclinaba sobre las mesas vacías, Manfred se volvió hacia el mostrador y, en el espejo de detrás de la barra, contempló cómo la falda trepaba unos milímetros por sus muslos. Llevaba unos pantis de color carne con calcetines blancos hasta el tobillo y manoletinas negras. Los tres hombres de la mesa junto a la puerta también la miraban; Manfred se figuró que, en ese momento, sus pensamientos y los de aquellos individuos eran muy parecidos.

Adèle tenía diecinueve años y trabajaba en el Restaurant de la Cloche desde hacía cinco o seis meses. Se trataba de una chica de carácter retraído que se mostraba reacia a entablar conversación con los parroquianos, pero Manfred estaba convencido de que disfrutaba con la atención que estos le dispensaban. Los primeros botones de la camisa los llevaba siempre desabrochados, de modo que con frecuencia era posible verle el ribete de encaje del sujetador. Si no deseaba que ellos la escudriñaran, ¿por qué iba a vestirse entonces de forma tan provocativa?

No obstante, cuando ella se giró hacia la barra, Manfred desvió la vista.

Pasteur estaba concentrado leyendo un artículo de las páginas centrales de L’Alsace. Había una crisis en el Líbano.

—Malditos árabes —dijo Manfred.

Pasteur respondió al comentario con un leve gruñido. No era la clase de hombre que entablase discusiones controvertidas con la clientela. Su cometido se reducía a servir bebidas y elaborar facturas. Consideraba que atender las mesas estaba por debajo de su categoría. Esas tareas, junto con el despacho de cortesías, las dejaba en manos de Marie y de Adèle, o de quien fuera que estuviera trabajando. Manfred, por su parte, no tenía ninguna opinión formada sobre la situación en Oriente Medio. Había hecho la observación solo porque pensó que era lo típico que habría dicho Pasteur o que, cuando menos, habría gozado de su aprobación. Manfred estaba encantado con la renuencia de Pasteur a charlar sin ton ni son. En las escasas ocasiones en las que sí soltaba algún comentario, lo habitual era que no fuera bien recibido, así que resultaba un alivio no sentirse obligado a entablar conversación.

En la mesa junto a la puerta, Lemerre, un barbero cuyo establecimiento no quedaba lejos del restaurante, hacía ya rato que se explayaba sobre el tema del ciclo de ordeño de las vacas lecheras. Explicaba con todo detalle cómo la producción podría incrementarse si tan solo se ordeñase al ganado a intervalos más cortos. Cloutier, que se había criado en una granja, intentó intervenir, argumentando que las ganancias que pudieran obtenerse aplicando esa medida acabarían perdiéndose con el tiempo debido a la reducción de la vida productiva de la vaca. Lemerre negó con la cabeza vigorosamente e hizo un gesto con la mano para callar a su compañero.

—Esa es una idea equivocada que está muy extendida —dijo antes de proseguir con su discurso.

Cloutier bajó la mirada hacia la mesa y empezó a juguetear con el tallo de cristal verde de su copa. Lemerre era un hombre corpulento de cincuenta y pocos años. Iba con un jersey de pico color burdeos encima de otro negro más fino de cuello alto. Los pantalones los llevaba subidos hasta la mitad de la panza y estaban sujetos con un estrecho cinturón de cuero. Su pelo, que Manfred daba por supuesto que se teñía, era negro azabache y lo llevaba peinado hacia atrás, revelando unas pronunciadas entradas. Tanto Petit como Cloutier estaban casados, aunque rara vez mencionaban a sus respectivas esposas, y si lo hacían empleaban el mismo tono de desprecio. Lemerre no se había casado. «No soy partidario de tener animales dentro de casa», ofrecía de costumbre como explicación.

Si se veía desde fuera, el Restaurant de la Cloche de Saint-Louis ofrecía un aspecto anodino. El enlucido de la fachada, pintado de color amarillo pálido, presentaba manchas y desconchones. El cartel adosado al muro sobre la cristalera pasaba bastante desapercibido, si bien la céntrica ubicación del restaurante hacía un tanto innecesario su anuncio. La puerta del establecimiento se encontraba ubicada en una esquina adyacente al aparcamiento donde se celebraba el mercado semanal del pueblo. A un lado, en la pared, una pizarra exhibía los platos del día, mientras que encima de esta sobresalía un balconcito con una barandilla de forja ornamental. Dicho balcón pertenecía al piso donde vivían Pasteur y su mujer. Dentro, el restaurante era sorprendentemente amplio y contaba con una decoración sin pretensiones. Dos anchas columnas dividían el espacio separando de manera informal la zona del comedor, que se hallaba a la derecha de la puerta, de las mesas situadas junto a la cristalera, que era donde los lugareños se dejaban caer a lo largo de la jornada para tomar un trago, o donde pasaban las últimas horas de la tarde bebiendo e intercambiando opiniones sobre los contenidos de la prensa del día.

Читать дальше