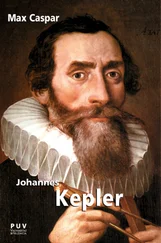

Radierung von Jacov van der Heyden nach einem Gemälde von Hans Baldung Grien.

Von Pico (und Lorenzo Valla) hat Reuchlin auch die Methode übernommen, durch Vergleich mit dem hebräischen Urtext Irrtümer in der Vulgata, in der durch den kirchlichen Brauch autorisierten lateinischen Übersetzung des Hieronymus zu rügen, wozu eine bedeutende Portion wissenschaftlichen Mutes gehörte. Pico fand 600 Fehler in einer Übersetzung der Psalmen, bestätigte aber die Korrektheit der Vulgata, Reuchlin nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Er kritisiert die Übersetzungen des Hieronymus, selbst die des Augustinus, des Nikolaus von Lyra, der doch etwas später sogar für Luther maßgebend war. (»Si Lyra non lyrasset – Luther non saltasset« – »Hätte Lyra nicht die Leier gespielt – hätte Luther nicht getanzt«, spottete ein Zeitgenosse.) Reuchlin aber schrieb eindeutig: »Unser Text liest so, die hebräische Wahrheit aber enthält anderes« – »Ich weiß nicht, durch welchen Traum bewogen, Augustinus übersetzt hat« – oder noch einfacher, über eine andere Autorität: »Nescio quid blacterat« (»Ich weiß nicht, was er zusammenschwatzt.«) – Zusammengefaßt hat Reuchlin sein Programm in den oft zitierten Worten, vielleicht seinen bekanntesten:

»Wiewohl ich nämlich den heiligen Hieronymus wie einen Engel verehre und Lyra wie einen Meister achte, bete ich dennoch die Wahrheit als Gott an.«

Im Original der »Rudimenta« klingt das besonders eindrucksvoll:

»Quamquam enim Hieronymum sanctum veneror ut angelum, et Lyram colo ut magistrum, tamen adoro veritatem ut deum.«

Ein würdiges Gegenstück zu dem klassischen: »Amicus Plato, magis amica veritas«. (Plato ist mir ein Freund, mehr Freund ist mir die Wahrheit.) – Es tut wohl, sich an solche Sätze der Absolutheit in einem Zeitalter zu erinnern, das von vielen Seiten her die Wahrheit annagen möchte, Tendenz und sogenanntes ›Engagement‹ kaltsinnig über die Wahrheit stellt und sich damit ein klares Verdammungsurteil spricht. –

Pico della Mirandola. 1463-1494.

Bei Pico finde ich auch die seltsame, später von Reuchlin nachgeahmte Sprachspielerei, das hebräische Wort für Himmel, hashamájim, sei aus esch (Feuer) und majim (Wasser) zusammengesetzt. Bei Pico liest man dieses Kunststück im ›Heptaplus‹, bei Reuchlin in ›De verbo mirifico‹.

Im Heptaplus setzt Pico auseinander, daß es drei Welten gebe: die überhimmlische Welt (das Empyreum, die Welt der Engel, mundus intellectualis) – den Himmel – die sublunarische Welt. Für das Empyreum ist der feurige Äther charakteristisch, für unsere sublunarische Welt das unbeständige ruhelose Element des Wassers, der Himmel muß sich eben mit einer Mischung von Feuer und Wasser zufriedengeben. Die Stiftshütte habe alle drei Welten dargestellt. Der Mensch sei die Mitte zwischen allem Geschaffenen. Als Verbindungsglied der kreatürlichen Natur mit der überirdischen Welt, der er innerlich verwandt ist. – Das starke Selbstgefühl des erwachenden Renaissancemenschen spricht aus diesen Zeilen, die ebenso wie die andern hier angeführten Gedankengänge bei Reuchlin wiederkehren. Vernünftigerweise ist Reuchlin dem Pico nicht bei dessen halsbrecherischem Versuch gefolgt, den Plato und Aristoteles in Konkordanz zu bringen. Aber den starken Einfluß des Neupythagoräismus, den Kult der Zahl hat er von ihm, vom Cusaner (Idiota de mente, 6. Kapitel) und von dem Kabbalisten Abulafia übernommen. Er vereint in sich den Abglanz all dieser Erleuchtungen.

In einem schönen Essay ›Ecce homo humanus‹ hat Josef Mühlberger die Analyse des großartigen Jünglings Pico auf zwei seiner Briefworte aufgebaut, die sehr cusanisch (de concordantia catholica) und sogar über den Cusaner hinausgreifend klingen: »Wir wollen den gewünschten Frieden genießen, den heiligen Frieden, die untrennbare Verbindung, die einmütige Freundschaft, durch welche alle Seelen in einem Geiste, der über allen Geistern ist, nicht nur übereinstimmen, sondern sogar im Grunde völlig eins werden. – Auch Gott muß Dich als Menschen verachten, wenn Du vorher den Menschen als Menschen verachtet hast.«

Aus Italien zurückgekehrt, widmet sich Reuchlin zunächst wieder der Juristerei. Er gehört dem Hofgericht in Stuttgart an. Dann finden wir ihn, mit wichtigen politischen Aufgaben betraut, mitten in der molestia curialis, den Mühen des Hoflebens, wie einer seiner Korrespondenten schreibt, – nämlich als Gesandten seines Herrn, des Grafen Eberhard, bei Kaiser Friedrich III., der damals in Linz Hof hielt. Eine dauernde Residenz hatte Friedrich ja nicht. Er wurde in vielen Kriegen geschlagen, träumte aber unverbrüchlich von der Weltmacht des Hauses Habsburg. Auf seinen Büchern, Gefäßen, Palastportalen ließ er die Formel A. E. I. O. U. anbringen, ein Anagramm, das als Anfangsbuchstabenreihe entweder mit »Alles Erdreich ist Oesterreich untertan« oder »Austriae Est Imperare Orbi Universo« entziffert wurde. Durch Verheiratung seines Sohnes Maximilian mit Maria von Burgund näherte er sich seinem Ziele um ein Beträchtliches. Doch sogar Wien ging ihm für eine Zahl von Jahren verloren, auch Böhmen und Ungarn; für immer die Schweiz. In Armut und bei unstetem Reisen durch das zerrüttete Reich befaßte er sich mit Alchimie und Astrologie, mit den Linien in den Innenflächen der Hände, mit geheimen Künsten wie sein Nachfahr Kaiser Rudolf II. in Prag, der passive Held in Grillparzers erschütterndem Drama vom ›Bruderzwist‹. Zu den Lieblingsneigungen dieses eigenartig besinnlichen und schicksalverfolgten Mannes Friedrich, der über fünfzig Jahre lang ruhmlos die Krone des Römischen Reiches Deutscher Nation trug, gehörte die stille Wissenschaft der Botanik. Den Juden gegenüber benahm er sich wohlwollender als die meisten herrschenden Männer seines Zeitalters, Stadträte miteingeschlossen. Wohlwollender jedenfalls als Graf Eberhard, der von seinen Zeitgenossen als Meister eines weisen Regenten hochgepriesen wurde, jedoch Sorge dafür trug, daß dem Herkommen gemäß in Württemberg kein Jude (außer einzelnen herumziehenden Handelsleuten) geduldet wurde, und der auch noch seinen Erben auftrug, bei dieser strengen Praxis zu beharren. – Wie weit bei dem milderen Verfahren Kaiser Friedrichs III. und seines Sohnes Maximilian die dauernden Geldnöte dieser Souveräne mitgewirkt haben, wage ich nicht zu entscheiden. Doch war es damals eine Tradition, daß die zentrale Gewalt des Reiches (die Habsburger) die Juden eher schützte, als die lokalen Gewalten und Stände es taten; was auch in der besonderen Rechtsauffassung der ›jüdischen Kammerknechtschaft‹ seinen Grund hatte. Darüber später Genaueres. – Hier nur noch die Anmerkung, daß erst viel später die grausame Verfolgerin der Juden, Kaiserin Maria Theresia, die eben beschriebene wahrhaft herrscherlich-milde Tradition gebrochen hat.

Die judenfeindliche Gesetzgebung Württembergs hatte unter anderem die Folge, daß Reuchlin zunächst große Schwierigkeiten hatte, im Lande seines ständigen Wirkens Lehrer der hebräischen Sprache oder auch nur hebräische Bücher zu finden. Erst die Reisen nach Italien brachten ihm wesentliche Hilfe. – Reuchlins Bemühungen um Erlernung der hebräischen Sprache reichen weit in seine jungen Jahre zurück. Geiger neigt zur Ansicht, daß Reuchlin durch autodidaktisches Studium und »eisernen Fleiß« die Grundlage zu den ausgebreiteten Kenntnissen des Hebräischen gelegt hat, die schon 1483 Agricola in einem Brief an ihn preist. 1499 heißt es in einem Briefe des Jodocus Gallus aus Ruffach an Reuchlin: »Tu hebraeis interea fruere teque, uti eis gaudes, totum devoveas«. (»Du genieße inzwischen deine hebräischen Studien und ergib dich ihnen ganz, wie es dir Freude macht.«) Zwischen beiden Briefen liegt allerdings das Zusammentreffen mit Pico, von dem Anregungen zu weiterer Arbeit auf diesem Gebiet ausgegangen waren. Überhaupt lagen ja an der päpstlichen Kurie (damals in Avignon) die Dinge anders als in Deutschland; an der Kurie, von wo aus schon Papst Johannes XXII. (1316–1334) den (teilweise allerdings Papier gebliebenen) Befehl zur Errichtung von Lehrstühlen für Hebräisch an den Universitäten von Paris, Oxford, Salamanca und Bologna gegeben hatte und wo Papst Clemens VI. (1342–1352) ausdrücklich gegen Judenverfolgungen in Frankreich und Deutschland aufgetreten war, wo ferner (nun wieder in Italien) Papst Sixtus IV. drei wichtige kabbalistische Bücher, unter ihnen Schaare Ora (Portae Lucis, Die Pforten des Lichts) von Gikatilla, ein von Reuchlin ausgiebig benütztes Werk, durch den Konvertiten Paulus Riccius aus dem Hebräischen ins Lateinische übertragen ließ. Hier herrschte eine freiere Atmosphäre für solche Studien als in deutschen und spanischen Landen, wo die Juden mit tausend wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten und fürchten mußten, daß die Erwerbung von Hebräischkenntnissen vor allem als Waffe gegen jüdische Existenz und jüdisches Schrifttum dienen sollte. So ist wohl auch der Brief aufzufassen, den der Rabbi von Regensburg, Jacob Margolith, an Reuchlin geschrieben hat, als dieser bat, ihm kabbalistische Bücher zu leihen oder käuflich zu beschaffen. Der Inhalt des Briefes von Reuchlin kann nur aus der Antwort des Rabbi erschlossen werden; nur diese Antwort ist erhalten. Der Briefwechsel muß aber recht umfangreich gewesen sein, denn in den ›Rudimenta‹ schreibt Reuchlin, er besitze von diesem Rabbi »die süßesten (suavissimas) Briefe, in eleganter hebräischer Sprache an mich gesandt«. – Besagte Antwort nun enthält unter den Anfangsworten die höfliche Ansprache: »Adoni hameulé bechochmót doktor Jochan – Schtukarton« (»Mein Herr, hocherhoben in den Wissenschaften, Doctor Johannes – Stuttgart«) und warnt vor der Kabbala: es könnte geschehen, daß für den, der sich mit ihr befaßt, »tarbé lo hahefsséd jéter al hatoélet« (»der Schaden größer sei als der Nutzen«). So wie dem, der in die strahlende Sonne schaut, die Augen sich verdunkeln. »Und wisse, mein Herr, daß diese Bücher, die mein Herr verlangt, hier nicht zum Verkauf vorgefunden werden. Jedoch so weit es mir möglich ist, meinem Herrn zu dienen, bin ich als Diener dazu bereit. So spricht der Demütige, der genannt ist Jacob Margolith.« Vorher heißt es noch: »Bediwré hakabalá aschér hi chochmá tmimá neelmá merów anshé dorénu«. (»In Worten der Kabbala, die die unversehrte Weisheit ist und verborgen vor der Mehrheit der Menschen unseres Zeitalters«.) In der lateinischen Übersetzung, die Reuchlin diesem Brief beigibt, heißen die letzten Worte nach »Mehrheit«: »der Männer unserer Nation«, was offenbar ein wenig schief ist. In der Umgangssprache unseres Landes bedeutet ›anshé dorénu‹ einfach ›Zeitgenossen‹ – und das hat es wohl auch früher immer bedeutet.

Читать дальше