Bei den konfektionierten Geschieben lassen sich intra- bzw. parakoronale Geschiebe (sog. Profilgeschiebe) von extrakoronalen Geschieben unterscheiden. Die erstgenannten liegen innerhalb (intrakoronal) bzw. dimensionsbedingt auch leicht außerhalb (parakoronal) der künstlichen Zahnkrone und leiten die Kaukraft daher weitgehend axial weiter. Aufgrund ihres relativ großen Platzbedarfs sind intrakoronale Geschiebe bei vitalen Pfeilerzähnen nicht indiziert.

Profilgeschiebe können verschiedene Querschnitte aufweisen, z. B. T-förmige, H-förmige oder ovoidförmige.

Extrakoronale Geschiebe werden demgegenüber deutlich außerhalb der Krone oder an Adhäsivflügeln angebracht. Dadurch muss bei einer Kronenpräparation weniger Zahnhartsubstanz abgetragen werden. Die extrakoronale Positionierung von Matritze/Patritze begünstigen allerdings ungünstige extraaxiale Krafteinwirkungen auf den Pfeilerzahn. Während beim Abnehmen der Teilprothese extraaxiale Kräfte nicht verhindert werden können, führen Umlauf und Interlock bei Kaubelastungen durch ihre starre körperliche Umfassung auch bei extrakoronalen Geschieben zu einer axialen Krafteinwirkung. Trotzdem sollten an Kronen befestigte extrakoronale Geschiebe wegen der ungünstigen Pfeilerzahnbelastungen in der Regel an zwei miteinander verblockten Zähnen angehängt werden. Die entsprechenden Pfeilerzähne sollten durch Vollkronen körperlich gefasst werden. Lediglich wenn es sich beim Pfeilerzahn um einen nicht erhöht beweglichen Eckzahn oder Molar handelt, kann aufgrund der parodontalen Wertigkeit bei ausreichender mechanischer Stabilität des betroffenen Zahnes auf eine Verblockung mit dem Nachbarzahn verzichtet werden.

Eine Ausnahme stellen auch Adhäsivattachments dar, bei denen aufgrund der fehlenden mechanischen Schwächung des Pfeilerzahnes durch eine Kronenpräparation in der Regel eine Verblockung mit dem Nachbarzahn unnötig ist. Eine auf dem Adhäsivattachment angelegte okklusale oder orale Auflage für den abnehmbaren Prothesenteil und die okklusale Entlastung der Patrize im Falle eines Stabgeschiebes gewährleisten eine axiale Belastung des Pfeilerzahnes bei Kaubelastung.

Bei allen konfektionierten Geschieben ist auf eine gute Reinigungsmöglichkeit im Bereich der Pfeilerzähne (Freiheit des Interdentalraums durch gingivaoffene Gestaltung) zu achten, um konstruktionsbedingte parodontale Probleme zu vermeiden. Aus diesem Grund ist die parakoronale Gestaltung von Geschieben in der Regel kontraindiziert. In Sonderfällen können Geschiebe auch zwischen zwei künstlichen Kronen (interkoronal) in Zwischengliedern in oder an Extensionsgliedern von Brücken angebracht werden ( Graber 1992). Von den Hunderten im Handel erhältlichen vorgefertigten Präzisionsgeschieben werden nachfolgend einige wenige beispielhaft besprochen.

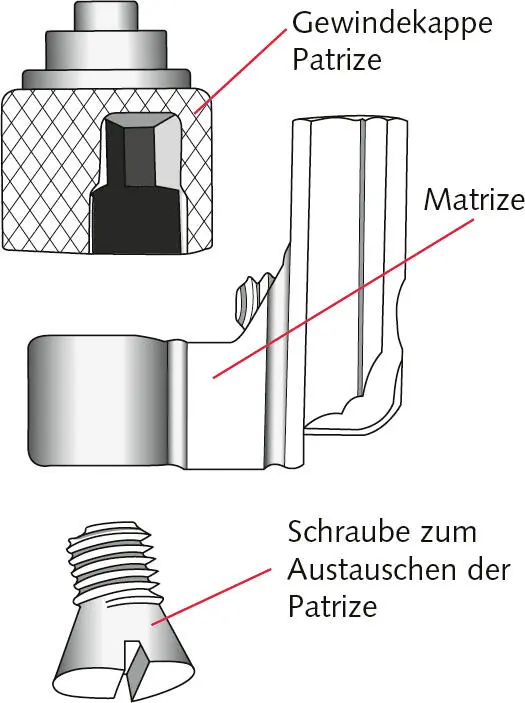

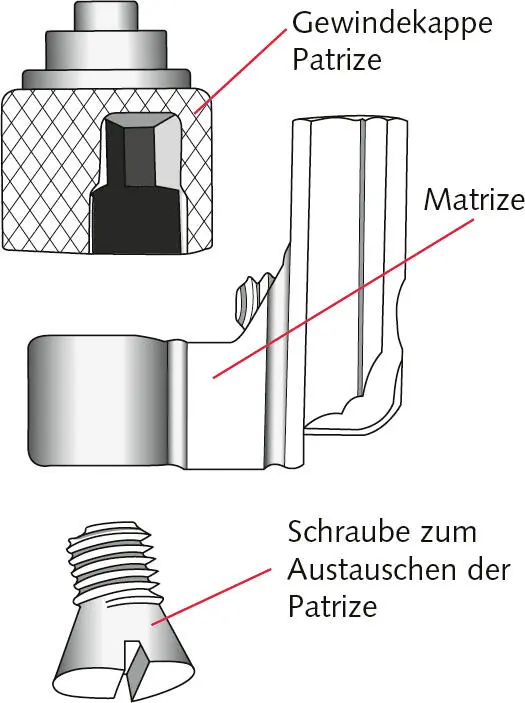

Abb. 35-2 Duolock-Geschiebe, Einzelteile.

Abb. 35-3 Duolock-Geschiebe, zusammengesetzt.

Duolock-Geschiebe. Auch das Duolock-Geschiebe (ZL Microdent-Attachment, D-Brekerfeld) ist ein starres intra- bzw. parakoronales T-Geschiebe ( Abb. 35-2und 35-3). Die Patrize befindet sich in der Prothese und kann durch eine Aktivierungsschraube in ihrer Haltekraft variiert werden. Mittels einer Verschraubung ist die Patrize aus der fest in der Prothese verankerten Gewindekappe herauslösbar. Das Austauschen der Patrize ist daher ohne Beschädigung des Kunststoffsattels möglich. Duolock-Geschiebe sind wahlweise mit einer Appendix-Abwinkelung von 30° bzw. 90° erhältlich. Diese Wahlmöglichkeit erlaubt eine Anpassung für unterschiedliche Kieferkammverhältnisse.

Conex-Geschiebe. Das Conex-Geschiebe nach Spang (Cendres+Métaux, CH-Biel) ist in einer Version mit frikativem oder retentivem Konus verfügbar ( Abb. 35-4bis 35-7).

Preci-Vertix-Geschiebe. Das Preci-Vertix-Standardgeschiebe (Alphadent NV, B-Waregem) ist ein Vertreter der Semi-Präzisionsgeschiebe. Die Patrize besteht aus einem ausbrennbaren, stabförmigen Teil, welches sich extrakoronal an der Ankerkrone oder einem Adhäsivflügel befindet und durch Gießen in jeder beliebigen Legierung zusammen mit der Krone bzw. dem Adhäsivflügel hergestellt wird. Die Matrize besteht aus einem elastischen Kunststoffteil (Kunststoffgleiteinsatz) und hält mit einer Klemmwirkung im herausnehmbaren Prothesenteil ( Abb. 35-8und 35-9). Diese Haltekammer für die Matrize wird passgenau mittels eines Platzhalters bei der Modellgussherstellung integriert. Der Kunststoffgleiteinsatz ist in drei Friktionswerten (gelb: normal, weiß: schwach, rot: stark) erhältlich und kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Um ein Ausgleiten der Teilprothese (Matrize) aus der Patrize zu verhindern, wird das Geschiebe in Verbindung mit einem Schubverteilungsarm gestaltet ( Abb. 35-10und 35-11). Das Prinzip des Geschiebes besteht darin, dass durch den Einsatz einer elastischen Matrize eine gewisse Pufferwirkung zwischen Zahn und Teilprothese erzielt wird. Dies scheint sich günstig auf die Langlebigkeit auszuwirken und hilft, technische Misserfolge zu reduzieren (Studer et al. 1998).

Mini-SG-Geschiebe. Das Mini-SG-Geschiebe (Cendres+Métaux, CH-Biel) ist ein konfektioniertes Stabgeschiebe, welches ebenfalls einen austauschbaren Kunststoffgleiteinsatz beinhaltet, über den die Haftkraft eingestellt werden kann ( Abb. 35-12und 35-13). Durch zwei integrierte Führungsrillen ist eine sehr gute Stabilität des Geschiebes gegeben und laut Firmenangaben kann auf eine Umlauffräsung verzichtet werden. Diese Angaben wurden in einer Labor-Untersuchung zum Verschleißverhalten von Geschieben mit exzentrischer Belastung bestätigt, in der das Mini-SG-Geschiebe mit frikativem Kunststoffeinsatz mit und ohne Umlauf über 100.000 Füge- und Lösezyklen eine adäquate Haftung aufwies, während bei dem im Vergleich getesteten Conex-Geschiebe mit frikativem Konus ein vorhandener oder fehlender Umlauf den Verschleiß und damit die Haftung beeinflusste (Ludwig et al. 2003). Klinische Langzeitstudien an Teilprothesen, die über das Mini-SG-Geschiebe, aber ohne Umlauf verankert waren, liegen allerdings nicht vor.Außer einer frikativen Matrizenversion des Mini-SG-Geschiebes existieren noch schraubaktivierbare frikative, retentive und verriegelbare Matrizenvarianten.

Untersuchungen zum Verschleißverhalten von Geschieben zeigen, dass die beiden letztgenannten Geschiebe mit Kunststoffgleiteinsätzen ein deutlich günstigeres langfristiges Retentionsverhalten haben, als vorgefertigte Präzisionsgeschiebe, bei denen kein Kunststoffeinsatz vorhanden ist und Metall auf Metall gleitet ( Koeck et al. 1993, Wichmann und Kuntze 1999). Bei den reinen Metallgeschieben kam es schon nach wenigen hundert Füge- und Lösezyklen zu einem deutlichen Retentionsverlust, der ein erneutes Aktivieren erforderlich machte, während die Retentionskraft der Geschiebe mit Gleiteinsatz über mehrere tausend Füge- und Lösezyklen nahezu konstant blieb.

Abb. 35-4 aMatrize des Conex-Geschiebes nach Spang , bzusammengesetzt mit Patrize.

Abb. 35-5 Conex-Geschiebe.

Abb. 35-6 Conex-Geschiebe: Konus auf Eindrehinstrument.

Читать дальше

![Сергей Васильев - Curriculum vitae [СИ]](/books/430745/sergej-vasilev-curriculum-vitae-si-thumb.webp)