35.6.1 Indikationen und Kontraindikationen von Adhäsivattachments

Indikationen:

Uni- oder bilateral verkürzte und/oder unterbrochene Zahnreihen bei (weitgehend) karies- und füllungsfreien vitalen Pfeilerzähnen (Kern et al. 2019). Der Platz für einen ausreichend großen (30 mm2) und starken (0,7 mm) Adhäsivflügel muss vorhanden sein oder geschaffen werden (vgl. Kap. 29).

Die Kombination eines Adhäsivattachments (Attachment nach distal) mit einer Adhäsivbrücke (Extensionsglied nach mesial) ist möglich, wenn z. B. mesial eines Eckzahnpfeilers noch ein lateraler Schneidezahn zusätzlich zu ersetzen ist (Puschmann und Kern 2009).

Adhäsivattachments eignen sich sehr gut zur Reparatur von vorhandenen Doppelkronenarbeiten, wenn bei Pfeilerzahnverlust eines Doppelkronenankers der daneben verbliebene Nachbarzahn kariesfrei ist (Cretsi et al. 2006). Nach Herstellung des Adhäsivattachments wird dessen Matrize in die entsprechend ausgeschliffene Außenkrone des verlorenen Zahnes geklebt.

Leider gehören Adhäsivattachments nicht zum Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland (Gemeinsamer Bundesausschuss 2016). Allerdings erhält der Patient inzwischen von vielen gesetzlichen Krankenkassen einen befundorientierten Festkostenzuschuss für die Anfertigung einer Modellgussprothese, während die Adhäsivattachments immer über einen Privatplan mit dem Patienten abgerechnet werden müssen. Im Interesse der Patienten ist es nach Ansicht der Autoren aber anzustreben, dass zukünftig Adhäsivattachments zur Verankerung von Teilprothesen als andersartige Versorgung im Rahmen der Zahnersatzrichtlinien anerkannt werden und damit mittels Festkostenzuschuss bezuschusst werden können.

Kontraindikationen wie bei Adhäsivbrücken(siehe Kap. 29.4.2):

Im Unterschied zu Adhäsivbrücken stellen Lücken mit größerer Spannweite bei Adhäsivattachments keine Kontraindikation dar. Weiterhin kann die Verwendung kariesfreier Pfeilerzähne mit keilförmigen Defekten im Zahnhalsbereich als eine relative Kontraindikation angesehen werden. Bei Zähnen mit Zahnhalsdefekten von mehr als 1 mm Tiefe wird von der Verwendung als Pfeilerzähne für extrakoronale Adhäsivattachments abgeraten.

35.6.2 Prinzipien bei Adhäsivattachments

Extrakoronale Adhäsivattachments aus einer CoCr-Legierung stellen – richtige Indikationsstellung und korrektes Vorgehen vorausgesetzt – eine echte Alternative bei der Versorgung des reduzierten Lückengebisses mit abnehmbaren Teilprothesen dar. Folgendes Vorgehen wird empfohlen ( Kern und Simons 1999, Kern 2005):

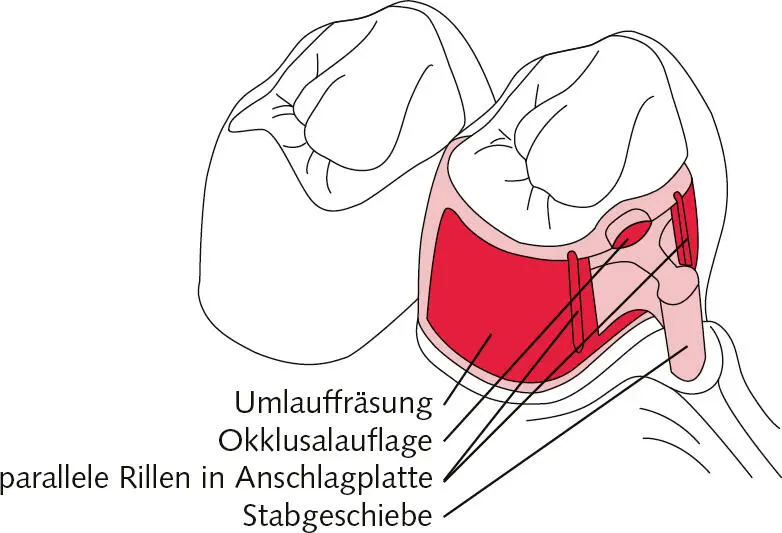

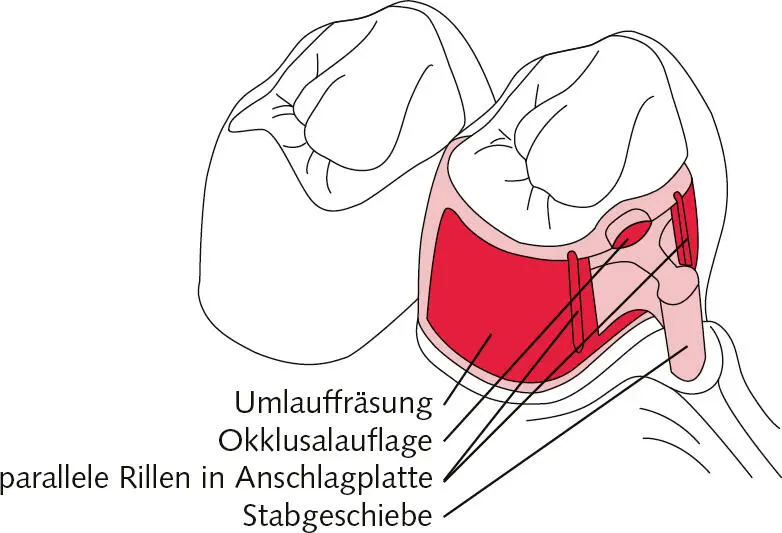

Abb. 35-17 Schematische Darstellung eines Adhäsivattachments (Stabgeschiebe).

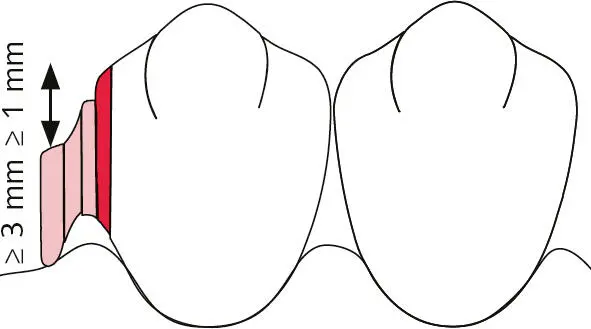

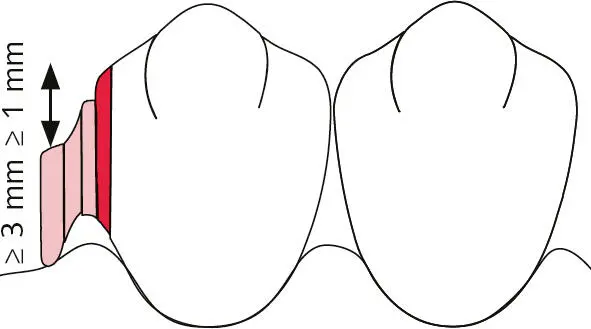

Abb. 35-18 Das Adhäsivattachment bietet eine Führungsfläche für das Interdentalbürstchen. Das Stabgeschiebe kann bis auf 3 mm gekürzt werden. Okklusal werden mindestens 1 mm Platz für ein unverblendetes Sekundärgerüst (Kaufläche teilweise in Metall), besser aber 2 mm für ein verblendetes Gerüst benötigt.

1 Pfeilerzahnpräparation wie für einflügelige metallkeramische Adhäsivbrücken mit je einer konischen approximalen Retentionsrille (vgl. Kap. 29). Approximal wird die Präparation so weit wie möglich extendiert, d. h. im dem Geschiebe gegenüber liegenden Approximalbereich bis knapp vor den approximalen Kontaktpunkt. Die beiden vertikalen Retentionsrillen liegen innerhalb der Flügelpräparation.

2 Ein semipräzises Stabgeschiebe mit Kunststoffgleiteinsatz wird empfohlen, da auftretende Kräfte leicht abgepuffert werden (z. B. Preci Vertix, Alphadent NV, B-Waregem) ( Abb. 35-17und 35-18).

3 Eine Auflagemulde sollte im Klebeflügel eingearbeitet sein. Dies gewährleistet die axiale Übertragung der Kaukräfte direkt auf den Pfeilerzahn. Um exzentrische Belastungen des Stabgeschiebes zu vermeiden, sollte dieses okklusal leicht entlastet (= hohl gelegt) werden.

4 Wenn es die Platzverhältnisse erlauben, sollte eine Umlauffräsung angelegt werden. Diese darf aber den Adhäsivflügel nicht zu stark schwächen (Mindeststärke: 0,7 mm), weswegen auf eine zervikale Hohlkehle der Umlauffräsung verzichtet wird. Auch auf einen Interlock wird aus Platzgründen immer verzichtet.

5 Zwei zusätzliche parallele Rillenfräsungen an der als Führungsfläche gestalteten Approximalfläche des Adhäsivflügels haben Kippmeiderfunktion. Sie dürfen aber dort nur angelegt werden, wenn auch in der Rille die Mindeststärke des Adhäsivflügels von 0,7 mm nicht unterschritten wird, d. h. die approximale Anschlagplatte insgesamt muss um die Tiefe der Rille stärker als 0,7 mm gestaltet werden.

6 Das bis auf 3 mm Höhe kürzbare Stabgeschiebe wird mit direkter Auflage auf dem Kieferkamm modelliert und bietet so eine Führungsfläche für Interdentalbürstchen ( Abb. 35-18). Das Modell sollte in dem Auflagebereich ca. 0,5–1 mm radiert werden, um eine spaltfreie Auflage zu gewährleisten. Bei der Gerüstanprobe kann die Stärke der Auflage durch Beschleifen ggf. leicht reduziert werden.

7 Auch der Verbinder zwischen Stabgeschiebe und Adhäsivflügel muss eine Mindesthöhe von 3 mm aufweisen, da bei geringerer Höhe eine Frakturgefahr besteht.

8 Der erste pfeilernahe Ersatzzahn des abnehmbaren Sekundärteils sollte als Pontic gestaltet werden.

9 Die Okklusion sollte auf Kunststoffzähnen sein.

10 Maximale Extension der Prothesensättel, reduzierte Aufstellung der künstlichen Zähne.

Die Herstellung von Adhäsivattachments aus Zirkonoxidkeramik folgt den Erfordernissen bei der Herstellung vollkeramischer Adhäsivbrücken (vgl. Kap. 29 und 30), erfordert aber stärkere Geschiebedimensionen als bei Verwendung von CoCr-Legierungen ( Jagodin et al. 2019). Bisher existieren jedoch noch keine klinischen Studien zu vollkeramischen Adhäsivattachments.

35.7 Langzeitergebnisse mit geschiebeverankerten Teilprothesen

Generell fällt die durchschnittliche Funktionszeit von herausnehmbarem Zahnersatz mit 8 bis 10 Jahren ( Vermeulen 1984) deutlich geringer aus als die von festsitzendem Brückenersatz, die bei etwa 20 Jahren liegt ( Kerschbaum 2004). Langzeitergebnisse aus kontrollierten und randomisierten klinischen Studien zu Teilprothesen, die über Präzisionsgeschiebe (Attachments) und andere Verbindungselemente verankert sind, liegen bisher nicht vor. Eine systematische Übersichtsarbeit über klinische Studien mit Teilprothesen konnte keine Meta-Analyse der Ergebnisse mit den unterschiedlichen Verankerungsmitteln (extrakoronale Geschiebe, Doppelkronen, Gussklammern) durchführen, da die Datenlage dafür zu heterogen war ( Moldovan et al. 2018). Vergleicht man allerdings die publizierten Überlebensraten von über extrakoronale Geschiebe verankerten Teilprothesen mit denen von über Gussklammern verankerten Prothesen, so ergeben sich bezüglich der Überlebensraten keine klinisch relevanten Unterschiede zwischen den Verbindungselementen.

So kamen Vermeulen (1984) und Vermeulen et al. (1996) in einer Nachuntersuchung an Patienten, die mit unterschiedlichen Formen von herausnehmbarem Zahnersatz versorgt waren, zu folgenden Ergebnissen: Im Oberkiefer mussten nach 5 Jahren bei 25 % und nach 10 Jahren bei 55 % restaurative Maßnahmen durchgeführt werden. Für den Unterkiefer lauteten die entsprechenden Zahlen 35 % bzw. 60 %. Nach 8 Jahren waren noch 50 % der geschiebeverankerten Teilprothesen in situ, wobei Freiendprothesen eine kürzere Halbwertszeit aufwiesen. Damit hatten präzisionsverankerte Teilprothesen eine kürzere Lebensdauer als gussklammerverankerte Teilprothesen, deren Halbwertszeit in dieser Studie erst nach 10 Jahren erreicht war. Frakturen und Korrekturen betrafen vor allem Freiendprothesen: Nach 5 Jahren wiesen 16 % der Prothesen Frakturen auf. Sättel mussten bei Freiendprothesen im Unterkiefer in 71 % (nach 5 Jahren) bzw. 90 % (nach 10 Jahren), im Oberkiefer in 64 % (nach 10 Jahren) korrigiert werden. In 5 % der Fälle wurden die angefertigten Prothesen nicht getragen, wobei zwischen Ober- und Unterkiefer keine Unterschiede bestanden. Hinsichtlich Knochenabbau und Zunahme der Beweglichkeit hatten Pfeilerzähne eine signifikant schlechtere Prognose als homologe, kontralaterale Nichtpfeilerzähne.

Читать дальше

![Сергей Васильев - Curriculum vitae [СИ]](/books/430745/sergej-vasilev-curriculum-vitae-si-thumb.webp)