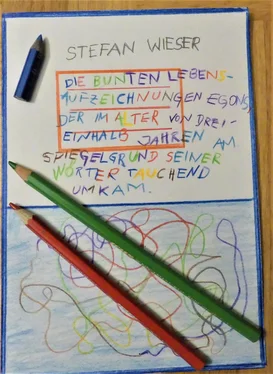

Und hätte dann eine Hand den schwarzen Einband des Heftchens zur ersten blaßblauen Seite umgeblättert, wären da vielleicht in Fortsetzung der Überschrift die Worte zu lesen gewesen:

„Seit ich die Wörter der Sprache habe, und dies ist seit etwa einem Dreivierteljahr der Fall, lebe ich in einem ganz anderen Verhältnis in meiner Welt, als es zuvor der Fall gewesen sein muß“.

Aber jemand anders als Egon mußte diese Überschrift auf den Einband des Heftchens mit den blaßblauen Seiten gesetzt haben, denn Egon war erst dreieinhalb Jahre alt. Freilich bestanden die weiteren Rubriken des Heftchens aus der Perspektive der streithaften Rotkreuzschwester mit dem energischen Nonnengesicht aus nichts mehr als aus dem Gekrakel von Buntstift, ohne irgendein erkennbares Muster, wie es jedes Kind, das zum ersten Mal die Funktion eines Buntstiftes entdeckt, auf die erste sich bietende weiße Fläche gemalt hätte. Die Rotkreuzschwester hatte Egon das Heftchen abgenommen, zuerst auf den kleinen Körper geblickt, der von Schuldbetroffenheit wie erstarrt dagelegen hatte, dann auf die blaßblauen, daumenweichen Seiten, die sich beinahe bis zur letzten mit diesen Girlanden und labyrinthischen Gebilden und einigen wenigen Zackenmustern vollgefüllt fanden. Schließlich übergab die Rotkreuzschwester das Heft der einen Krankenpflegerin, die in demselben Raum gerade eine „Spritzkur“ genannte Prozedur an einem der zu Skeletten abgemagerten Kinderkörper durchführte, ließ dabei den Urheber der Buntstift-Verschwörung auf den knapp vierzig Blättern des blaßblauen Heftchens mit seinem schwarzen Einband nicht aus den Augen. Die Pflegerin wiederum händigte mit den Worten „Kleines Ungeziefer“ das Corpus delicti der Doktorin Klein-Hübsch aus, die es mit einem fassungslosen Ausruf dem Primarius Kerserderserkerski überreichte.

Dieser sah darin mehr.

Er blätterte gute fünf Minuten von der ersten bis zur letzten Seite, hielt den einen oder anderen Doppelbogen auseinandergespreizt in seiner linken Hand, die dabei eine unnachahmliche akademische Haltung einnahm, während sein Gesicht reglos und im Ausdruck gespannten Interesses über dem Meer aus Kurven und verworrenen Buntstiftbahnen verharrte, von denen irgendein grüner Anfang ein violettes Ende suchte. Er blätterte schließlich einige zehn Minuten lang und tastete sich mit seinen Augen, von den bösen Bögen der Brauen überdunkelt, umhüllt von Mannesdunst, durch das kilometerlange Labyrinth von Buntstiftlinien.

Sein Endbericht über diesen Vorfall aus medizinischer Sicht fiel unter dem Titel „Begutachtung“ entsprechend aus.

Bei dem Kinde Egon S., geboren den 19. August 1941, wohnhaft Wien VI, Wienzeile soundso, den 13. März 1945 z w e e c k s Begutachtung hinsichtlich Brauchbarkeit auf Anordnung des Erlasses des Reichsinnenministers (Erlaß VII – A – K – 12/40/800.5) auf Ansuchen des Gaufürsorgeamtes im Reichsgau Wien e i n g e l e f e r t –

die Wörter zwecks und eingeliefert standen offensichtlich durch ein Versehen der Stenotypistin erstens mit Tippfehlern auf dem Befund und zweitens grundlos in Sperrschrift gesetzt –

bestehen ungeachtet allfälliger erblicher Vorbelastung in klinischer Diagnose an hiesiger Anstalt nachstehend erhobene Symptome, bei denen eine Heilung nicht in Aussicht steht. Das Kind wird aller Voraussicht nach lebenslanger Anstaltspflege bedürfen.

Ich muß nun wieder von Berufes wegen näher auf diese Randbereiche, eigentlich auf die Rangiergeleise der Sprache eingehen. Von diesen Geleisen fahren Transporte zur medizinischen Behandlung ab. Museen der Totsprache nenne ich Akten wie die Krankenakten Kerserderserkerskis. Zu ihnen führt eine Tür, so schmucklos wie der Leitz-Aktenordner, in denen sich die totenstillen Sammlungen der Totsprache in den Sälen der Buchstaben öffnen. Totaufstellungen, dachte ich, müßte man solche Buchstabenkolonnen nennen, spontan nach einem geeigneten Fachbegriff aus meinem Metier suchend. Totaufstellungen und nicht Todesaufstellungen , da besteht nämlich ein Unterschied. Eine Totaufstellung ist ein technischer, ein technokratischer Ausdruck. Die Totaufstellung beschreibt den Zweck und die Funktion des Todes näher und nicht den Tod selbst, im Unterschied zur Todesaufstellung. Eine Todesaufstellung ist unter Umständen an das Leben erinnernd, eine Totaufstellung wie die Akten vom Spiegelgrund dagegen funktional, sie konserviert den Todeszweck nach Eintritt des Todes. Aber vielleicht lag es auch daran, daß Wörter wie zweecks und Begutachtung und schließlich dieses unsägliche eingelefert erst einmal als Bestandteile einer lautlos und reibungslos mahlenden Sprachmaschine zu zweckgerichtetem Wirken eingesetzt, die Macht besaßen, dem wissentlich und willentlich inthronisierten Gott der Bürokratie nach dem Mund zu reden. Dabei knisterten diese Papiere nur so vor lauter Schweigen. Die Überschrift „Begutachtung“ tat das ihre. Begutachtung bedeutete das Menetekel „Gewogen und für unbrauchbar für den Volkskörper befunden“. Darin bestand das Fazit von Kerserderserkerskis „Bericht“, seiner „Begutachtung“. Das Wort Begutachtung setzte sich aus den Grund- und Nebenbestandteilen Be , gut sowie achtung zusammen, es erhielt sein Gewicht und seine schicksalhafte Zusammensetzung durch das unfehlbare Urteil Kerserderserkerskis. Eine Begutachtung Kerserderserkerskis folgte dem Prinzip der Kreislinie, die immer in sich selbst zurückführte. Man konnte eine Begutachtung Kerserderserkerskis drehen und wenden, aus ihr führte kein Weg aus der Totaufstellung zurück. Man konnte die Silben des Wortes Begutachtung nicht anders zusammensetzen, und ließ man etwa das gut weg und machte aus der Begutachtung eine Beachtung, so kam man zu demselben Schluß, wonach nämlich die Totaufstellung Kerserderserkerskis der genauen Beachtung seiner medizinischen Totaufstellungssprache entsprach. Und schon kam man wieder zurück zur unentrinnbaren Begutachtung.

Der anschließende Patientenbogen jedenfalls wies den dreieinhalbjährigen Egon S. als dauerhaft nicht erziehbar aus und empfahl ihn aufgrund von hochgradigen Fehlbildungen und schwerer seelischer Abartigkeit der „Behandlung“ auf Grundlage der Diagnose, welche die endesunterfertigenden Ärzte, Kerserderserkerski, Klein-Hübsch und Mück, aus den bewährten Untersuchungsmethoden heraus, vor allem auf Basis der Merkmalanalyse „zahlreicher vorhandener Kinderzeichnungen“, wie sie es nannten, gestellt hatten.

Wir sehen das auf seinem Bett stehende und mit seinen Händen die Gitterstäbe umklammernde und mit seinen neun Mit-Kindern ins Objektiv schauende Kind. Das Objektiv gleicht alle Unterschiede aus, die es da geben mag, hinsichtlich der Herkunft, des Charakters. Der Augenblick des Klickens des Auslösers (mit einem trockenen Ton im Zeitrieseln der Spitalswüste) macht sie alle gleich. Mit gleichem Ausdruck blicken sie aus dem ständigen Bewußtsein über die Tatsache auf, abgeschnitten zu sein von allen Dingen, die an dem unerreichbaren Ort namens Zuhause liegen, von einem Kreiselspiel, von Keksen in einer Dose, von einem Feuerwehrauto. Der Blick in diesen schwarzweißen Zeittrichter kommt daher dem Blick auf fotografierte Unwirklichkeit nahe. Und auf keinem der Bilder sind die Träger der Macht, die eine solche Abscheidung der Kinder vornehmen, mit diesen Kindern gemeinsam abgelichtet. Sie befinden sich im Augenblick der Entstehung der Fotografie in einem anderen Teil der Anstalt.

Durch eine Spitalswüste fahren keine Spielzeugfeuerwehren.

Nun blieb eigentlich nur mehr zu ermitteln, wer die Aufschrift, bestehend aus den Worten „Am Spiegelgrund meines Lebens liegen die Wörter“, auf dem Namensschild des Heftchens mit den daumenweichen blaßblauen Seiten außen auf dem schwarzen Einband aus versteiftem Papier angebracht hatte. Denn es handelte sich um ein handelsübliches Schulheft, dessen Inhalt und Beschriftung eben in einem auffallenden Mißverhältnis zueinanderstanden.

Читать дальше