Synthetische Chemikalien setzen keine geschossähnlichen Partikel frei, aber sie können nicht generell im Sinne der Paracelsus Doktrin entlastet werden, wonach es für jedes Gift eine ungefährliche Dosis geben soll, da viele reaktive Verbindungen, in jeder Verdünnung, mit der genetischen Materie (DNS) reagieren können, wodurch sie Aneuploidie (Abb. II-4) auslösen. Aneuploidie ist ein irreparabler Schaden an der vererbten DNS, der sich autokatalytisch mit jeder Zellteilung verschlimmert. Deshalb liegen zwischen Exposition mit einem Karzinogen und dem Krebstumor viele Zellteilungen – viele Jahre. Alle Krebsgeschwülste entstehen aus aneuploiden Zellen ( siehe Duesberg 2007).

Paracelsus liegt auch deshalb falsch, weil zwar viele Stoffe bei einmaliger Exposition und geringer Dosierung durchaus harmlos sein mögen, es in praxi aber so ist, dass die Exposition, wenn sie einmal passiert, wiederholt passiert. Das hat zur Folge, dass sich die Giftwirkung addiert und plötzlich schädlich wird – so wie bei den von Paracelsus in die Medizin eingeführten berüchtigten Quecksilberbehandlungen – von welchen sich der Name Quacksalber etymologisch ableitet. Der weithin verehrte amerikanische Hygieniker Dr. Herbert Shelton (1962) betont:

Ursprünglich wurde das Wort Quacksalber für jene verwendet, die ihre Patienten mit Quecksilber vergifteten. Nun wird es fälschlicherweise für alle verwendet, die sich weigern, ihre Patienten zu vergiften. Jeder intelligente Leser erkennt leicht, auf wen der Begriff wirklich passt.

Die Erfahrung zeigt, dass die ideologische Paracelsus Doktrin immer wieder direkt in die Quacksalberei führt. Den rettenden Standard setzt die hippokratische Lehre (Hippokrates ca. 460 bis 370 v. Chr.). Sie gilt dem rationalen humanistischen Denken als Vollendung praktischer Heilkunst. Das Ethos kulminiert in der Empfehlung:

„Eure Heilmittel sollen Nahrungsmittel

und eure Nahrungsmittel Heilmittel sein.”

Unter „Nahrungsmittel“ sind hier erstmal nur die lokalen unprozessierten Naturprodukte zu verstehen. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass für die vielfältigen Notfälle menschlicher Existenz oftmals die Anwendung stark wirkender Produkte angezeigt ist, die keineswegs regelmäßig eingenommen werden sollen, und oft auch nicht lokal erzeugt werden. Seit dem Advent der chemisch-synthetischen Industrie haben sie zunehmend auch nichts mehr mit Tradition oder lebender Natur zu tun. Generell lässt sich die komplexe Lage so einschätzen: Solange Arzneimittel von Lebewesen hervorgebracht werden, dürfte ihre fachkundige Anwendung meistens für vertretbar gelten, obwohl auch biogene Produkte durchaus problematisch sein können. Die Probleme werden verschärft durch die industrielle Extraktion einzelner wirksamer Bestandteile bis hin zum molekular definierten Chemikal. Chemikalien erleichtern die Anwendung und verstärken oft die Wirksamkeit, gleichzeitig aber auch die Gefährlichkeit. Als angereichertes Produkt bedeutet der Extrakt vorweg einseitige Ernährung.

Im Fall der therapeutisch wichtigen Antibiotika ist nach heutigem Wissensstand die Extraktion (aus Schimmelpilzen und Bakterien) nicht zu umgehen. Antibiotika sind sowohl als Bakterizide als auch als Antiphlogistika bei Verletzungen und in der Chirurgie unverzichtbar. Darüber hinaus sind ihre auch bei viralen Affekten oft stark entzündungshemmenden und dadurch schmerzstillenden Wirkungen so überzeugend, dass es vielen Ärzten inhuman puristisch erscheint, sie nur zur Abtötung von pathogenen Bakterien einsetzen zu sollen. Allerdings sollten Bettruhe und Kräutertee unbedingt bevorzugt werden, um keinen Raubbau an seiner Gesundheit zu betreiben. Es ist zudem immer gut, sich durch ein paar Tage Bettruhe über die Ursachen seiner Erkrankung klar zu werden. Beantragen Sie notfalls Urlaub und probieren Sie, sich selbst zu behandeln (Tab. II-3). Nur wenn es nicht besser wird ist eine Vorstellung beim Arzt ratsam, denn allzu schnell wird der Patient durch den persönlich oft attraktiven Arzt abgelenkt, so dass er seine Selbstverantwortung auf den Arzt und dessen patentierte Pharmaka überträgt.

Eine Steigerung der Chemikalisierung über die Extraktion einzelner Wirkstoffe hinaus liegt in der Anwendung naturfremder synthetischer Verbindungen (Xenobiotika). Xenobiotika können wirksame Enzyminhibitoren sein und – neben unerwünschten Wirkungen – eine Zeitlang auch Linderung bringen. Langfristig wirken Xenobiotika durch ihre naturfremde Struktur jedoch wie Sand im Getriebe. Wenn eine Verbindung nirgendwo als in den Kesseln der chemischen Industrie erzeugt wird, dann nicht, weil die Natur dazu nicht in der Lage wäre − die lebendige Natur ist erfinderischer als der Mensch − sondern weil die Einverleibung solcher Chemikalien keinen nachhaltigen Wert für Lebewesen bringt. Man könnte sagen, dass Xenobiotika, im Gegensatz zu den biosynthetischen Molekülen, die biologische Qualitätskontrolle nicht bestanden haben. Sie sind in Wahrheit nur Ersatz für biogene Wirkstoffe, die immer bevorzugt werden sollten.

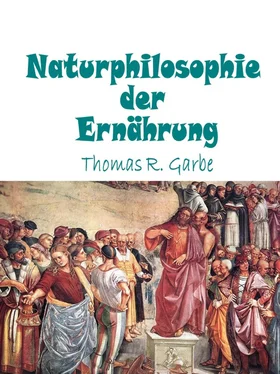

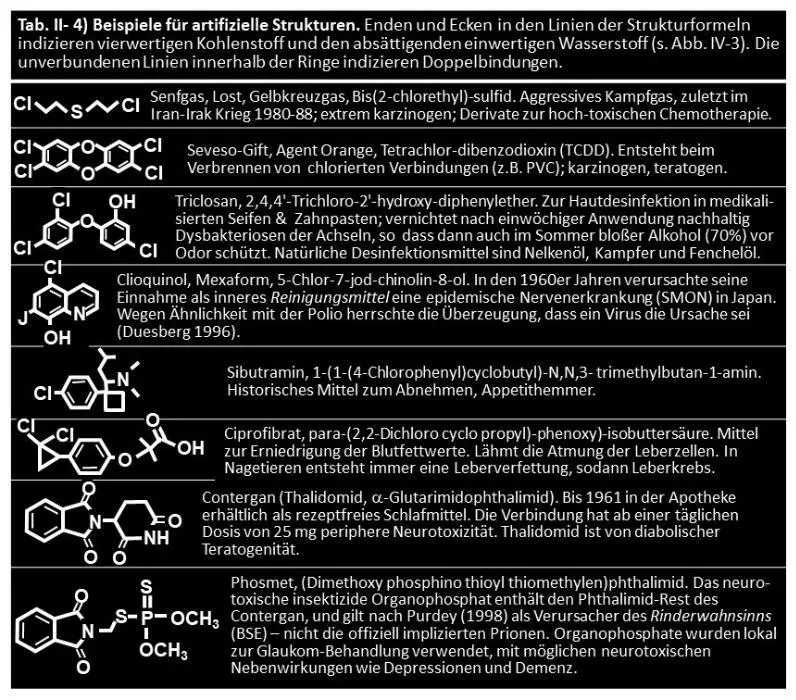

Besondere Vorsicht ist angezeigt, wenn Chemikalien aus Elementen und Strukturen aufgebaut sind, die in der belebten Natur nur ausnahmsweise vorkommen; dazu gehören tertiäre Alkyl-Reste (z.B. t-Butyl), Nitrogruppen (R-NO 2) und atomar gebundene Halogene (s. Periodensystem Tab. VI-1). Die Einführung eines Halogenrestes in eine organische Verbindung kann extrem reaktive und karzinogene Verbindungen erzeugen, wie zum Beispiel den Bis-chloro methyl ether (Cl-CH 2-O-CH 2-Cl), Kampfgase wie Phosgen (O=CCl 2), Senfgas (Cl−CH 2−CH 2−S−CH 2−CH 2−Cl) oder das persistente Sevesogift (Tab. II-4), das beim Verbrennen von chlorierten Kohlenstoffverbindungen entsteht – z.B. von dem billigen Kunststoff PVC. Auch das von Krimiautoren ob seiner Wirkung dramaturgisch oft überbewertete historische Narkosemittel Chloroform (Trichlormethan: CHCl 3) ist eine unangenehm toxische Halogenverbindung, wie auch viele Medikamente – darunter viele, die nach jahre- oder jahrzehntelangem Gebrauch zurückgezogen wurden (Schubert-Zsilavecz 2011). Atomar gebundene Halogene finden sich auch in zahllosen Pestiziden – zum Beispiel in Insektiziden und Herbiziden. Halogenierte Pestizide sind persistent und reichern sich an: im Wasser, Boden und in unseren Leibern. Zu ihnen gehören das in Industrieländern längst verbotene Insektizid DDT (Abb. II-7), das Herbizid 2,4-Dichloro phenoxy essigsäure (2,4-D), oder das im Jahre 2017 skandalisierte Insektizid Fipronil. Die Anwendung von Fipronil bei Schlachttieren ist zwar verboten, wurde aber dennoch für Hühner im internationalen Maßstab angewendet.

Wenn wir die wirklichen Ursachen der Polio oder des spanischen Giftöl-Skandals betrachten (s.u.), dann geben Pestizidrückstände in Lebensmitteln durchaus Anlass zur Besorgnis. Allerdings hat der Arzt und Ernährungsforscher Prof. John Yudkin (1986) ebenfalls einen Punkt, wenn er den bereitwilligen, oft gierigen Verzehr von gezuckerten Speisen und Getränken als viel gefährlicher einstuft. Die Massenmedien kritisieren den frenetischen Zuckerkonsum nicht, und wenn es doch einmal unvermeidlich wird, dann nur, um stets zu versichern, dass es bei guter Mundhygiene so schlimm nicht sei, und Zucker ja doch ein lebenswichtiger Energieträger ist.

Zu den generell verdächtig erscheinenden Strukturen gehören auch Moleküle mit bloß drei- und viergliedrigen Ringen. Aus-dem-Verkehr gezogene Medikamente wie Sibutramin und Ciprofibrat (Tab. II-4) sind Vertreter davon, wie auch die natürliche Sterculsäure in Baumwollsamenöl (Abb. IV-7C). Solche engen Ringe stehen unter mechanischer Spannung und können daher besonders reaktiv sein. Beim Sibutramin hängt darüber hinaus noch ein xenobiotischer Chlorbenzol-Rest am Cyclobutan; beim Ciprofibrat hängen am Cyclopropan zwei Chloratome sowie ein Fibrinsäure-Rest, der bei Nagetieren zuverlässig Leberkrebs verursacht. Sibutramin und Ciprofibrat sind hoch artifizielle Verbindungen, von denen niemand mit Sachverstand jemals glauben konnte, dass ihre Einnahme irgendeinen gesundheitlichen Mehrwert schafft. Bei der Sterculsäure in Baumwollsamen verursacht die Doppelbindung im Cyclopropan (das somit zum ungesättigten Cyclopropen wird) eine besonders hohe autoxidative Reaktivität, die im gesättigten Cyclopropan-Ring der gutartigen Lactobacillsäure abwesend ist (Abb. IV-7).

Читать дальше