Das Akteursbild, hinsichtlich Stellenwert des Konfliktes für Individuum / Kollektiv,

Handlungsmöglichkeiten der Individuen / Kollektiv,

Die Unternehmensstruktur, hinsichtlich Aufbauorganisation / Hierarchie,

Konfliktverständnis, hinsichtlich Ursachenwahrnehmung, Wahrnehmungsschwelle und Konfliktbewertung,

Konfliktbezogenes Akteursbild, hinsichtlich Rollenverteilung der Akteure und ihrer Grundhaltungen zu Fragen der Verantwortung, Gestaltung und Motive,

Handlungsstrategien, hinsichtlich ihres Konfliktverhaltens,

Konflikterscheinungsbild, hinsichtlich der Konfliktdynamik.

2.1.3.2 Formen von Unternehmenskulturen

Eder et al. differenzieren folgende Kulturtypen mit jeweils zugehörigen Leitwerten, welche ihre Interaktionen grundlegend bestimmen. Zusammengefasst kann man unterscheiden zwischen: 19

Einer faktenorientierten Konfliktkultur, mit „Qualität“ als Leitwert. In dieser gelten Konflikte aus der Sachlogik als „normal“, werden aber hinsichtlich resultierender Qualitätsprobleme als störend wahrgenommen. Aufgrund unterschiedlicher Standpunkte zur Verbesserung von Qualitäten stehen Sachkonflikte im Vordergrund.

Einer kreativen Konfliktkultur, mit „Produktivität“ als Leitwert. In dieser stehen Divergenzen zwischen Leistungserwartung und deren Erfüllung im Vordergrund. Kompromisse gelten hier als Merkmal von Konfliktlösungen.

Einer bürokratischen Konfliktkultur, mit „Dienst nach Vorschrift“ als Leitwert. Ursachen für Konflikte finden sich hier in suboptimal gestalteten Prozessen und Zuständigkeitszuordnungen. Konflikte werden dann als kritisch betrachtet, wenn sie die vorgeschriebenen (oft änderungsresistenten) Abläufe stören.

Einer kommunikativen Konfliktkultur, mit „Harmonie“ als Leitwert. Hier gelten Konflikte als Bedrohung der betrieblichen Harmonie, welche auf unterschiedlichen Beziehungsverständnissen und Gewohnheiten der Akteure beruhen. Toleranz und Integration gelten als gewünschte Lösungen.

Einer repressiven Konfliktkultur, mit „Macht“ als Leitwert. In keinem anderen Kulturtyp spielt die betriebliche Hierarchie eine größere Rolle, woraus sich Konflikte aus Streitigkeiten über die Rangordnung ergeben. Zentrales Merkmal dieser Kultur ist die Wahrung der sozialen Stellung der Akteure und Vermeidung von Gesichtsverlust.

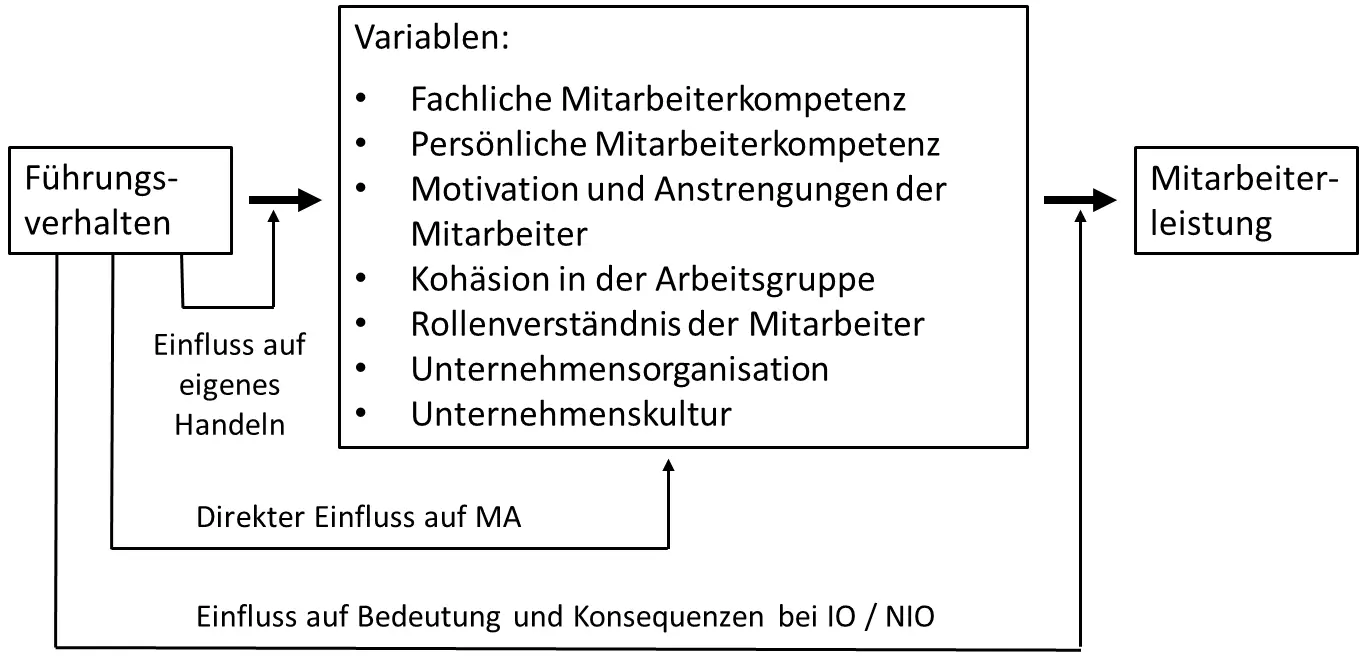

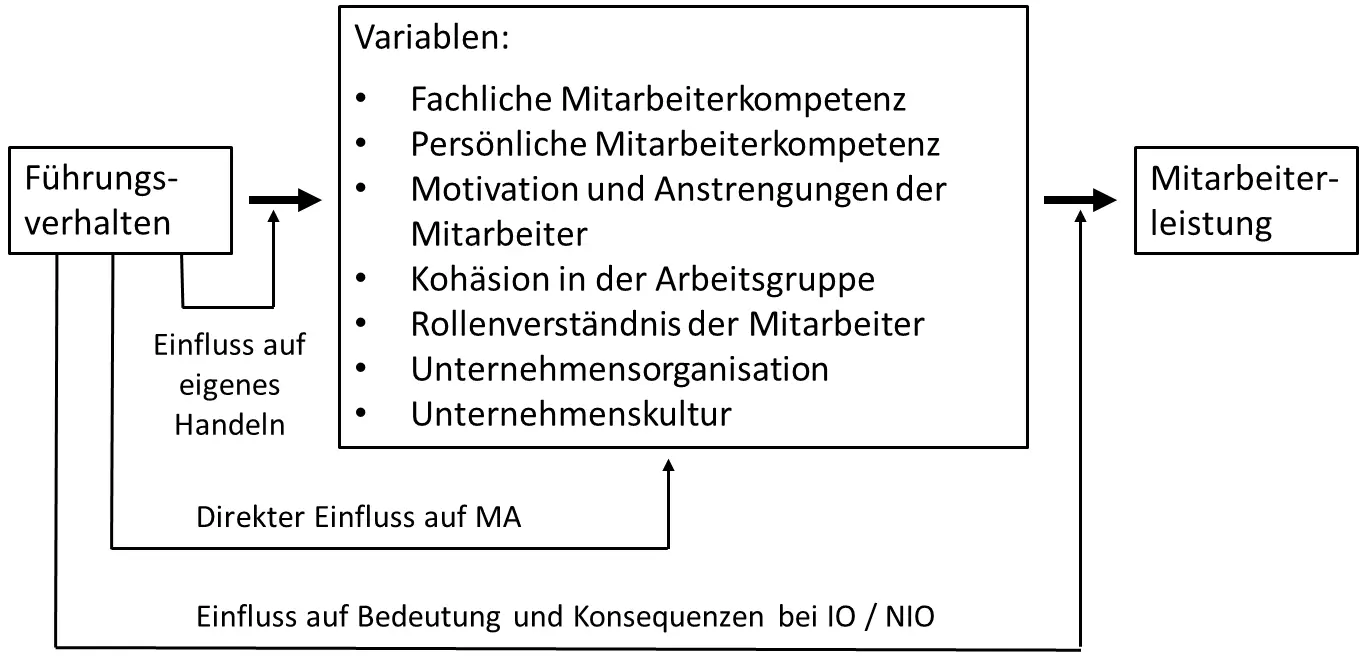

Anzumerken ist, dass Kulturen von Menschen geschaffen werden und als Ergebnis eines länger andauernden Prozesses entstanden sind. Nach m.E. tragen in erster Linie Führungskräfte durch ihre eigene innere Haltung und ihrem täglichen Wirken dazu bei, welcher Kulturtyp letztlich in Unternehmen auftritt. Diese Arbeit vertritt die Ansicht, dass Führungskräften im Hinblick auf eine funktionale Konfliktbearbeitung eine besondere Rolle zukommt.

Abbildung 2: Der Führungsprozess und seine Wirkungen im Unternehmen 20

2.2 Wirtschaftsmediation

2.2.1 Mediationsverfahren

Seit der Verabschiedung des Mediationsgesetzes im Jahre 2012 sind die Rahmenbedingungen, unter denen eine Mediation stattzufinden hat, gesetzlich geregelt. Mediation ist nach § 1 Abs. 1 Mediationsgesetz 21(MediationsG) „ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mithilfe eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts anstreben“. In § 2 werden Aufgaben des Mediators im Rahmen des Verfahrens festgelegt, in § 3 Offenbarungspflichten, sowie Tätigkeitsbeschränkungen, in § 4 Verschwiegenheitspflicht und in § 5 die Rahmenbedingungen für Aus- und Weiterbildung des Mediators.

Ein Mediator 22ist nach § 1 Abs. 2 MediationsG „eine unabhängige und neutrale Person ohne Entscheidungsbefugnis, die die Parteien durch die Mediation führt“. Er ist demnach ein Verfahrensleiter, kein Entscheidungsträger. Er trägt durch Anwendung von adäquaten Methoden und Techniken zur Entstehung einer Lösung bei, nicht zu deren Inhalten. Ein Hauptziel bildet das Schaffen einer störungsfreien Kommunikation. 23

Ein zentrales Merkmal der Mediation ist die Interessensermittlung der jeweiligen Parteien 24. Interessen sind nach Gläßer et al. Leitmotive für die Entscheidungsfindung, durch die Bedürfnisse eine Befriedigung erfahren sollen 25– damit operationalisierte Bedürfnisse. Im Sinne des Mediationsverständnisses der Autoren werden Interessen definiert als „die im Einzelfall relevanten Kriterien, die in einer Konfliktlösung berücksichtigt werden müssen, damit diese im Ergebnis für die Parteien umfassend befriedigend ist“. Als Erkennungsmerkmale dienen Lösungsoffenheit, Greifbarkeit, emotionale Relevanz und positive Formulierung. Durch ihre Lösungsoffenheit unterscheiden sich Interessen von Positionen, welche als erstarrte (alternativlose) Lösungsoption zur Befriedigung eines dahinter stehenden Bedürfnisses gesehen werden können.

Mediation gehört zu den sog. alternativen Konfliktregelungsverfahren (ADR 26). Risse versteht darunter die Sammelbezeichnung verschiedener außergerichtlicher Verfahren, die auf einen autoritären Entscheid durch einen Richter verzichten und eine Konsenslösung anstreben. 27Im Gegensatz zu einen Gerichtsprozess, auf dessen Verlauf die Parteien wenig Einfluss haben, gestalten diese in der Mediation (unter Anleitung des Mediators) ihren Prozess sowohl inhaltlich, zeitlich und durch eine gemeinsame Abschlussvereinbarung auch rechtlich. Mischformen, wie Schiedsverfahren oder richterliche Mediation, sind im wirtschaftlichen Kontext bedeutsam, bleiben jedoch in dieser Arbeit unberücksichtigt.

2.2.2 Besonderheiten der Wirtschaftsmediation

Die Literatur ist bezüglich einer Definition des Begriffes Wirtschaftsmediation sehr uneinheitlich. Nach Risse lasse sich jedes Mediationsverfahren im Bereich der Wirtschaft ansiedeln, in dem über einen Konflikt verhandelt werde, über welchen ansonsten ein Zivilrichter zu entscheiden hätte. 28Eine weitere Annäherung an den Begriff findet man über die Abgrenzung von Mediationsanbietern und entsprechenden Berufsverbänden 29. Dort sind die Angaben wiederum sehr uneinheitlich und nach m.E. unpräzise formuliert. Grob zusammengefasst beschreibt sich dort Wirtschaftsmediation beziehungsweise ein Wirtschaftsmediator als „für die Belange der Wirtschaft besonders qualifiziert“.

Hinsichtlich dieser Qualifizierung halte ich für die Bewältigung interner Unternehmenskonflikte psycho-soziale Kompetenzen für wertvoll, da es bei deren Vermittlung des (oft nur vordergründigen) Sachkonfliktes im hohen Maße um die Wiederherstellung der beschädigten Kommunikation und Beziehungsebene geht. Bei externen Konflikten sehe ich betriebswirtschaftliche und juristische Kompetenzen für günstig, beispielsweise dass mediative Einigungen bei Rechtsfragen, die außerhalb des gesetzlichen Rahmens liegen, nicht Gegenstand einer Abschlussvereinbarung sein dürfen, bzw. Entscheidungen keinen größeren betriebswirtschaftlichen Schaden anrichten dürfen. In jedem Fall hilfreich sehe ich Erfahrungen des Mediators im wirtschaftlichen Bereich, welche allgemein als Feldkompetenzen bezeichnet werden können. Entsprechende Grundprofessionen helfen dann, mit spezieller Fachterminologie und/oder betrieblichen Gepflogenheiten umzugehen.

Читать дальше