Ein Hochbeet ist einfach genial: „Zeitiger ernten und länger ernten“, so die Hochbeetunternehmerin und Autorin Doris Kampas in ihrem bestsellersicheren Allmanach „Garten aus der Kiste“.

Zurück vom Hochbeet zu noch höheren Einheiten: die neue Lust am Land, der Natur und der Staudenparadiese, des Bird Watchings, selbst gerührten Marmeladen und trüben Apfelsaft von Streuobstwiesen ist nur eine Art Legoland-Bewegung, verglichen mit den großen Veränderungen in der Natur. Der größten seit Menschheitsgedenken, wie es so immer heißt, der Klimakatastrophe. Die noch von ziemlich freien Topdemokraten verhöhnten und geschuriegelten Jugendlichen „Politik sollte man Profis überlassen“, haben Parteimanager und Energiefunktionäre in ihre Schranken verwiesen. Das Bundesverfassungsgericht hat der herrschenden Klasse, dem Wirtschafts- und Verkehrsminister höchstrichterlich bescheinigt, dass durch ihr Zögern der Lebensraum und die Zukunft der nächsten Generationen aufs Spiel gesetzt wird. „Setzen fünf, nachsitzen“, hätte man dazu früher gesagt. Die Politiker können froh sein, dass die meisten Jugendlichen noch nicht zur Wahl gehen dürfen.

Manipulierte Verbrennungsmotoren der Autoindustrie, sinnlose Verlängerung der Laufzeiten veralteter Kohlekraftwerke, eine CO 2-intensive Landwirtschaftspolitik und eine Lebensmittelbranche, die mit großem Einsatz von Chemie die Nahrungsmittelproduktion vervielfacht, verbilligt und damit zum massenhaften Wegwerfen essbarer Produkte animiert: In Deutschland werden jedes Jahr rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Das alles muss ein Ende haben, sollen die Klimaziele erreicht werden. „Wir haben es satt“ skandieren Tausende von Menschen jeden Januar vor dem Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft und demonstrieren für „Bio“ und „Zero Waste“. Auf den letzten Drücker stellte die Kanzlerin die Ergebnisse einer „Zukunftskommission Landwirtschaft“ vor, die eine radikale Wende hin zu organischem Landwirtschaften, klimaschonendem Produzieren und ein Ende der unsäglichen Quälerei in der Massentierhaltung vorschlägt. Die zuständige Ministerin, verantwortlich für die fehlgeleiteten Milliarden Euro Subventionen, durfte erst gar nicht mit zur Pressekonferenz.

Auch ohne Pandemie und die permanente Luftverschmutzung ist das Bedürfnis nach frischer Luft in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Gepaart mit neu erwachtem Heimatgefühl und der Suche nach den eigenen Wurzeln und der Identität. Es hatte sich still und leise, aber millionenfach angekündigt und entwickelte sich ganz unpolitisch: plötzlich füllten sich die Regalreihen der Zeitschriftenläden mit Titeln wie „Landlust“ und „Landleben“, einfache schöne Dinge für ein einfaches schönes Leben.

Natürlich mit Gartenvorschlägen und Rezepten von „Kraut und Rüben“. Natur ist angesagt und Kochen mit Gemüse nach internationalen Bestsellerautoren wie Yotam Ottolenghi. Vegetarisch, vegan, selbstverständlich.

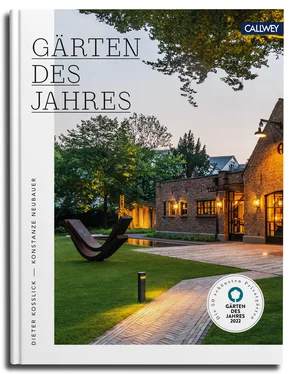

Auch Unkraut wird neu definiert und die toxisch tödlichen Unkrautvernichtungsmittel lösen eine Prozesswelle gegen die Hersteller aus und verderben ihnen die Aktienkurse in Milliardenhöhe. Natürlich sollen jetzt auch die Gärten naturnah aussehen, aber damit es wirklich schön natürlich aussieht, muss schon ein wenig der grüne Daumen bewegt werden. Der Gärtner ist schließlich auch Gestalter der natürlichen Wirklichkeit, genauso wie die professionellen Gartengestalter und Architekten. Sie alle greifen in die Natur ein, indem sie durch ihre konzeptionelle Arbeit und ihr Pflanzenwissen ein Stück Landschaft gestalten, welches die Natur zurück in den Garten holt. Dafür gibt es in diesem Buch großartige Beispiele.

Gärten als Medium, als Inszenierung und Verwandlung der Natur zur optischen und haptischen Freude, als Rückzugsort und Oase. Wer mehr Platz hat, kann sich an romantisch gestalteten Gartenanlagen und Staudenparadiesen großer Garten- und Parkkünstler orientieren: zum Beispiel Fürst von Pückler-Muskau in Branitz, Muskau und Babelsberg, Peter Joseph Lenné im Berliner Tiergarten und Charlottenhof. Auch beim Englischen Garten in München und seinem Nymphenburger Park von Friedrich Ludwig Sckell.

Trotz allem: Die früher so beliebten Kiesel- und Waschbetongärten gibt es immer noch wie die pathologischen Rasenmäher. Dem Gänseblümchen, Klatschmohn, der Kornblumen und dem gemeinen Staub bleiben oft keine Chance. Und Beton ist einer der ganz großen Klimasünder und CO 2-Emittenten. Der Gartenfuhrpark wird ebenfalls aufgerüstet: Rasenmähertraktoren ersetzen die kindliche Freude des Bobbycarfahrens. Kanonen blasen Blatt und Blüte aus den letzten Winkeln. Hauptsache staubfrei. Elektrisch betriebene Motoren würde man ja weder hören noch riechen. Dass diese Orte sowohl der privaten Gartenmotorisierung wie der öffentlichen, kommunalen Straßen- und Parkpflege den CO 2-Ausstoß vermehren, bringt die „Gartenfighter“ nie zum Nachdenken. Die unzulässigen Dezibel-Werte überhören sie geflissentlich.

Diese Natur- und Zurück-zur-Naturbewegung hängt oft mit der Suche nach Heimat und Identität zusammen. „Heimat ist für die meisten Menschen dort, wo die Geschichte ihren Anfang nimmt. Diesem Anfang wohnt ein Zauber inne, der das ganze Leben anhält“, so der Lebenskunst-Philosoph Wilhelm Schmid in seinem aktuellen Buch „Heimat finden“.

In dem kleinen schwäbischen Dorf meiner Kindheit waren die Elemente meiner kindlichen Sozialisation die Bäckerei und das dazugehörige Kolonialwarengeschäft(!) in unserem Hause. Ebenso die Kirche, die alte Schule, der Gesangsverein und vor allem der Gemüsegarten, der Lieferando für das täglich selbst gekochte Essen meiner Mutter und ihrem unvergleichlich guten Gedeckten Schwäbischen Apfelkuchen. Gärtnern zur Selbstversorgung, zur Freizeitbeschäftigung und zur Augenweide.

Gartenarbeit, wie meine Mutter das Gärtnern nannte, als Lebensphilosophie? Mindful Gardening? Der heimatliche Garten hat viel mit der Landschaft zu tun, in die man geboren wird. Die Dahlien in unserem kleinen Garten vergesse ich genauso wenig wie die sensationellen Kakteenblüten in Rot und Orange, atemberaubende Farben und Formen auf dem Fensterbrett unseres 80-jährigen Nachbarn. Heimat, der Ort an dem man sich wohl fühlt, auch in der fernen Erinnerung.

„Ubi bene, ibi patria“, scherzte unser sächsischer Lateinlehrer. Das heißt auf Sächsisch nicht „Wo die Beine sind, ist auch dein Heimatland“, belehrte er uns, sondern „Wo es gut ist, ist dein Heimatland“.

So wurde mein zweiter Garten 20 Jahre später im hohen Norden auf den verwilderten Wiesen eines reetgedeckten sehr alten Bauernhauses nach diesen Erinnerungen angelegt. Meine Mutter half noch mit, die schwere Wiese umzugraben – ein ähnlicher Garten wie zu meiner Kindheit, sogar mit einem kleinen Kartoffelacker, wurde angelegt und natürlich Stauden gepflanzt aus Karl Foersters Universum.

Ein automatischer Blütengarten sollte es werden – seine geniale Erfindung für den faulen Gärtner. Karl Foerster sollte mich von da an durchs Leben begleiten.

Die Wiese hinter diesem alten Reetdachhaus war seltsam bepflanzt: auf den fast zwei Hektar Land wuchsen im ersten Frühling endlose Reihen von leuchtenden gelben Narzissen in großen Bündeln in Reih und Glied. Jedenfalls betrug der Abstand zwischen den Reihen beachtliche 5 Meter. Vor dem Haus wuchsen nur vereinzelte Büschel dieser Narzissen, seltsam verteilt über die Wiese. Die Nachbarn klärten uns auf: der Vorbesitzer Heini van Holten trug als einziger Nazi-Uniform im kleinen Dorf und pflanzte zu Ehren seines Partei-Idols ein 10 x 10 m großes Hakenkreuz aus Osterglocken vor dem Haus. Er kam erst Anfang der 50er-Jahre wieder aus der Gefangenschaft zurück. Bis dahin wurde das Hakenkreuz jedes Jahr größer und größer. In seiner Panik riss Heini alle Pflanzen raus und pflanzte sie hinters Haus. Parallel mit großem Abstand, denn Parallelen treffen sich nur in der Unendlichkeit, wie wir aus der Schule wissen. Aber die Natur lebt Geschichte weiter und Zwiebelgewächse wie Osterglocken lassen sich nicht so einfach entfernen.

Читать дальше