Ein fünftes Kapitel führt technische und organisatorische Abläufe und Betriebskonzept auf. Die Studierenden werden in die Lage versetzt, die Anforderungen einer Virtualisierungslösung an die Infrastruktur, wie Raumbedarf, Kühlung, Anschlüsse, Energiebedarf etc. zu beschreiben und die Auswirkungen der Virtualisierung auf bestehende, betriebliche Prozesse zu benennen und zu wissen, wie diese anzupassen sind. Ein technisches und ein Betriebskonzept wird erstellt.

In einem sechsten Kapitel wird eine praktische Umsetzung einer Virtualisierungslösung als Semesterauftrag ausgeschrieben. Vertieft werden dabei die folgenden Inhalte:

Die Hard- und Software Voraussetzungen bestimmen für Servervirtualisierung, Desktopvirtualisierung, Applikationsvirtualisierung, Speichervirtualisierung und Netzvirtualisierung.

Ein Konzept zur Integration der gewählten Virtualisierungslösung umzusetzen

Betriebliche Vorgaben, die sicherstellen, dass Sicherheitsmassnahmen eingehalten werden. Festgelegte Massnahmen implementieren

Verwaltungswerkzeuge, um die Virtualisierungslösung zu betreiben einzusetzen

Installieren und konfigurieren einer Virtualisierungslösung basierend auf den Vorgaben des technischen Konzepts sowie des Betriebskonzeptes.

Basierend auf der Virtualisierungslösung geforderte Dienste über ein Netzwerk bzw. in einer Cloud bedarfsgerecht bereitstellen.

1Aus Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Virtualität

Um die Virtualisierung von Computerhardware, von Netzen, von Speichern, von Betriebssystemen und von Applikationen besser zu verstehen, machen wir zuerst einen Abstecher in die Welt der Betriebssysteme und Rechnerarchitekturen. Unsere Betrachtungen an dieser Stelle dienen dem besseren Verständnis aller Rechnerarchitekturen – wobei es keine Rolle spielt, ob es sich dabei um einen realen oder virtuellen Server, um eine reale oder virtuelle Netzkomponente (Router, Switch), um einen realen oder virtuellen Speicher (Storage) oder um einen realen oder virtualisierten Desktop (Client) handelt. Die Ausführungen in diesem Kapitel basieren auf dem leider vergriffenen Buch "Betriebssysteme" [3].

1.1 Arten von Betriebssystemen

In diesem Kapitel wird der Begriff „Betriebssystem“ (engl. operating system) erläutert, wie er in der Literatur von verschiedenen Organisationen und Autoren erklärt wird. In einem zweiten Teil werden die Betriebssysteme nach diversen Kriterien klassifiziert.

1.1.1 Definition des Begriffs „Betriebssystem“

Grundsätzlich versteht man unter diesem Begriff Software, die zusammen mit den Hardwareeigenschaften des Computers die Basis zum Betrieb eines Computers bildet. Insbesondere steuert und überwacht ein Betriebssystem die Abarbeitung von Programmen und stellt eine Schnittstelle zur Anwendersoftware und somit zum Benutzer bereit. Vereinfacht gesagt macht erst das Betriebssystem die Benutzung des Computers möglich. Moderne Betriebssysteme stellen dem Benutzer grafische Benutzeroberflächen zur Verfügung, so dass dieser im Gegensatz zu den Anfängen der Informatik überhaupt nichts mehr vom Aufbau der Computer Hardware verstehen muss.

1.1.2 Definitionen aus der Literatur

Einige Definitionen zu den Betriebssystemen, wie sie in der Literatur gefunden werden können, sind hier aufgeführt. Eine genaue Erklärung aller Begriffe im Zusammenhang mit Computertechnik und Computernetzwerken findet sich in der

International gültigen ISO-Norm 2382 1mit den vorläufig veröffentlichten Teilen 1 bis 34.

Die Norm DIN 44300 ist ein deutscher Auszug aus der ISO Norm 2382. Ein Teil der deutschen Literatur über Betriebssysteme referenziert diese Norm an Stelle der ISO-Norm. In dieser Norm steht zum Begriff „Betriebssystem“:

“Die Programme eines digitalen Rechensystems, die zusammen mit den Eigenschaften dieser Rechenanlage die Basis der möglichen Betriebsarten des digitalen Rechensystems bilden, und die insbesondere die Abwicklung von Programmen steuern und überwachen.”

Im DUDEN-Informatik findet sich die Definitionen zum Begriff „Betriebssystem“ wie folgt:

“Zusammenfassende Bezeichnung für alle Programme, die die Ausführung der Benutzerprogramme, die Verteilung der Betriebsmittel auf die einzelnen Benutzerprogramme und die Aufrechterhaltung der Betriebsart steuern und überwachen.”

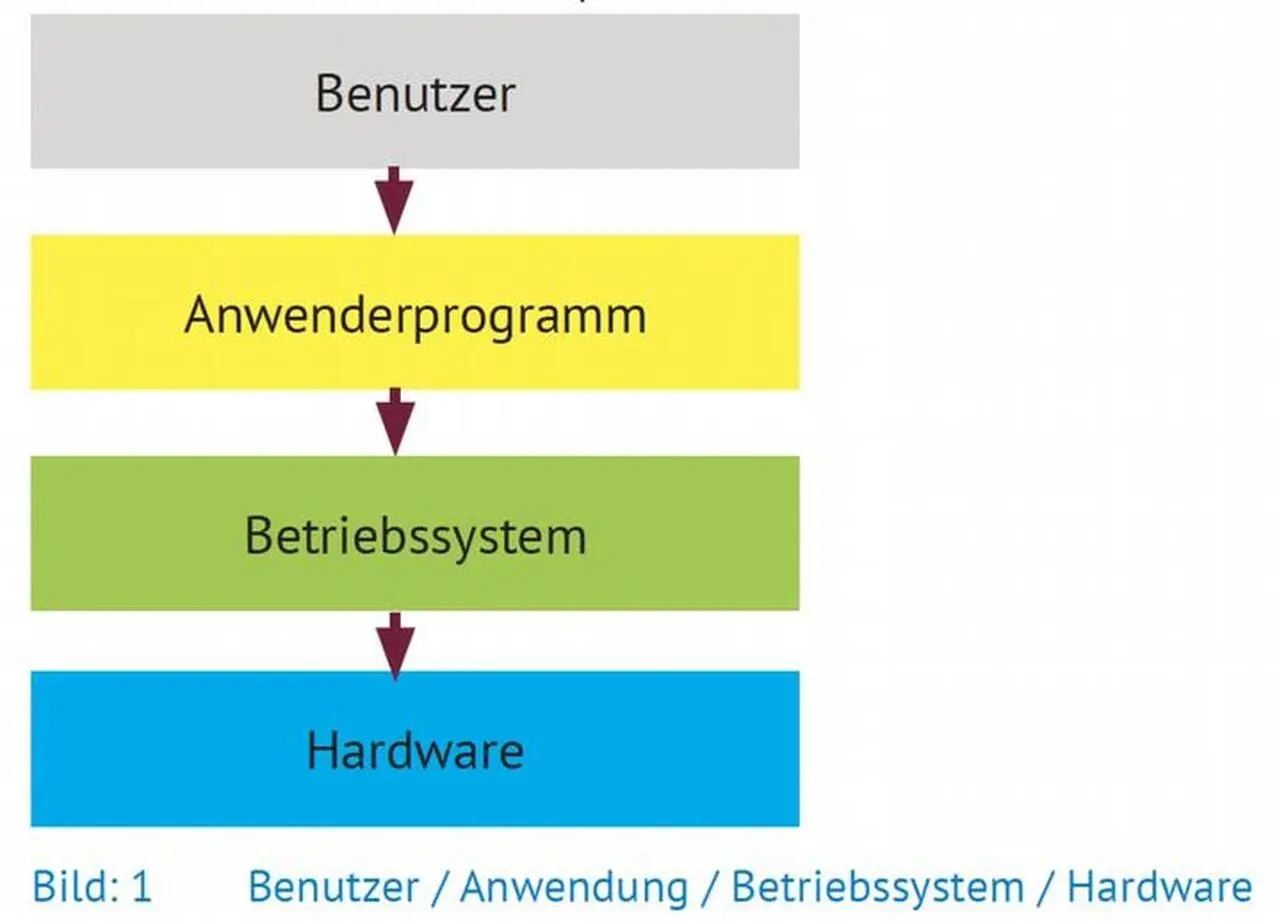

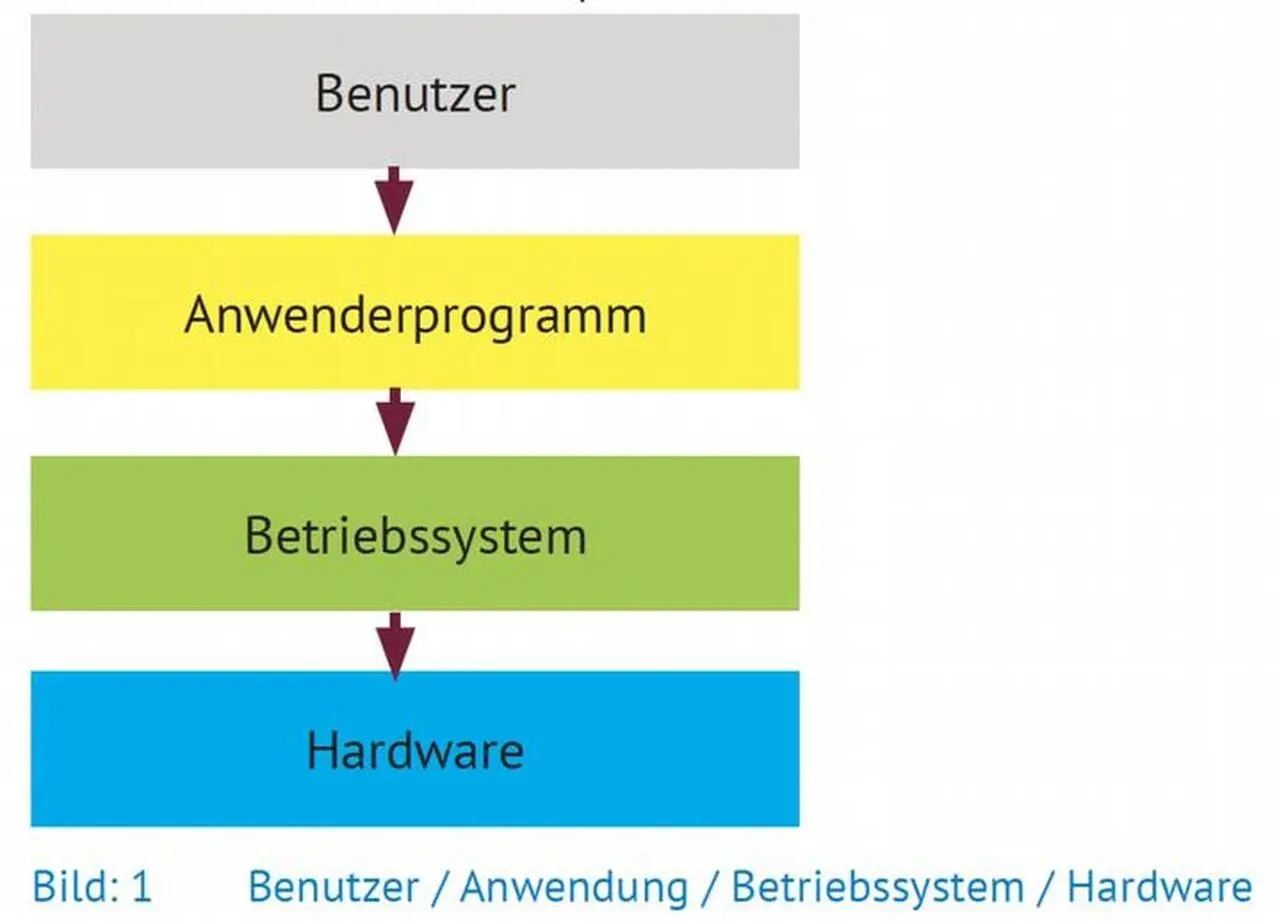

Das folgende Bild 1 zeigt, wie ein Benutzer das Anwenderprogramm (z.B. einen Texteditor) benutzen kann. Damit dies möglich wird, muss das Anwenderprogramm auf einem Betriebssystem laufen. Das Betriebssystem ermöglicht somit dem Anwenderprogramm die Nutzung der Hardware.

In diesem Kapitel wird anhand des Rechnermodelles des Herrn von Neumann gezeigt, wie der Begriff „Hardware“ im Zusammenhang mit den Betriebssystemen definiert ist. Aus Gründen der Verständlichkeit wird vor allem auf die Hardware der Datenverarbeitungs-Maschinen eingegangen. Die beschriebenen Begriffe und Konzepte gelten jedoch auch für andere digitale Geräte, die mit einer Recheneinheit (CPU) ausgestattet sind 2. Das genaue Verständnis der grundlegenden Hardwarearchitektur und deren Zusammenspiel mit dem Betriebssystem ist sinnvoll, weil dadurch klar wird, welch komplexen Aufgaben die Virtualisierung zu erfüllen hat.

Eines der ersten Rechnermodelle war das Modell von John von Neumann. Es wurde 1946 von ihm, Herman H. Goldstine und Arthur W. Burks, in der Schrift „Prelimary discussion of the logical design of an electronic computing instrument“ [4] als US Army Ordonance Department Report erstmalig vorgestellt. Der Report beschreibt die heute noch bei Computersystemen vorherrschende Rechner-Architekturform, von der erst in letzter Zeit abgewichen wird, da andere Rechnerkonzepte geeignetere Eigenschaften aufweisen. 3

Beschreibung des von Neumann Rechners

Die drei Verfasser dieses Reports haben sich zum Ziel gesetzt, eine Maschine zu beschreiben, die im wesentlichen jede Rechenaufgabe lösen kann.

Die Rechenaufgabe besteht aus Anweisungen (Befehlen) und Daten (z.B. die zu berechnenden Zahlenwerte). Sie soll vom Benutzer über eine Ein- / Ausgabe-Schnittstelle in ein Speicherwerk eingelesen und von dort einem Rechenwerk zugeführt werden können.

Das Rechenwerk soll die notwendigen Rechenoperationen (z.B. plus und minus), logische Verknüpfungen (z.B. AND, OR) und Transformationen (z.B. Dezimal-Komma verschieben, Runden) ausführen.

Ein Steuerwerk (Leitwerk) soll den Ablauf der Anweisungen überwachen und steuern. Sowohl die Rechenanweisungen (Programme) wie auch die Ein- und Ausgabedaten sind in einem Speicherwerk eingelagert und können nach Bedarf ein- oder ausgelesen werden.

Die 4 wesentlichen Grundelemente der „von Neumann“-Rechenmaschine sind:

das Rechenwerk, zuständig für arithmetische, logische und transformierende Operationen. (ALU, Arithmetic Logic Unit)

das Steuerwerk, zuständig für die Kontrolle und den Ablauf der binär verschlüsselten Anweisungen (Befehle). Die Anweisungen (Befehle) werden sequentiell (nacheinander) abgearbeitet. Die Kontrollkomponente ist für die Abarbeitung der Anweisungen (Befehle) verantwortlich. (CU, Control Unit)

das Speicherwerk, zuständig für die Speicherung der Daten und Programme. Anweisungen (Befehle) und Daten befinden sich gemeinsam im Speicher. (MU, Memory Unit)

das Ein - / Ausgabewerk, zuständig für die Kommunikation mit dem Benutzer, respektive mit den Peripheriegeräten, wie z.B. Drucker oder Tastaturen und Bildschirme. Es dient der Ein- und Ausgabe von Anweisungen und Daten. (IOU, Input Output Unit)

Читать дальше