4.2.4 KV-Liniensysteme

Unter dem KV wird «der Transport von Gütern mit zwei oder mehreren Verkehrsträgern» 29verstanden, wobei das Transportgefäss beim Umladen beibehalten wird. Dabei wird das Sammeln und Verteilen auf der Strasse durchgeführt (Vor- und Nachlauf), während die Transportgefässe auf dem dazwischenliegenden Hauptlauf gebündelt auf der Schiene transportiert werden. KV trifft man vor allem im Transit an, doch gibt es auch im SGV in der Fläche entsprechende Angebote. Der KV bietet sich dann an, wenn der Verlader und Empfänger kein eigenes Anschlussgleis besitzen und um die Verkehrsträger nach ihren systembedingten Stärken einzusetzen. Doch sind die Volumen in der Schweiz für einen effizienten Betrieb relativ klein und die Umschlagkosten verteuern den Transport (vgl. Kapitel 9.5).

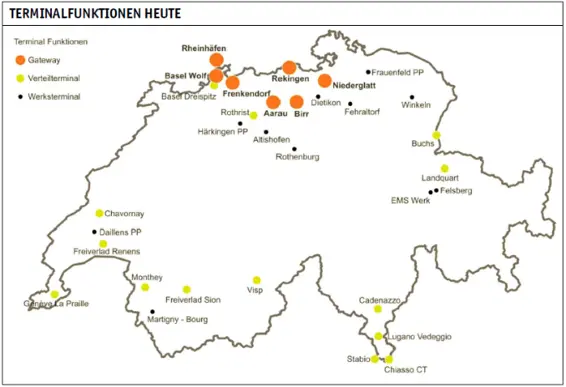

Im Binnenverkehr betreibt die SBB Cargo ein KV-Netz (vgl. Abbildung 9). Dabei fahren die Züge von den KV-Terminals über den Hub, wo sie neu formiert werden, zu ihren Zielpunkten. Neben der SBB Cargo betreibt auch die dem Coop gehörende Railcare als Nischenanbieter ein KV-Netz.

Im Binnenverkehr betreibt die SBB Cargo ein KV-Netz (vgl. Abbildung 9). Dabei fahren die Züge von den KV-Terminals über den Hub, wo sie neu formiert werden, zu ihren Zielpunkten. Neben der SBB Cargo betreibt auch die dem Coop gehörende Railcare als Nischenanbieter ein KV-Netz.

Im SGV in der Fläche wird ein Anteil von knapp 10 Prozent im KV transportiert. Der KV macht zwar nur einen geringen Anteil aus, soll aber überproportional wachsen, da er im Wachstumsmarkt der Stück- und Sammelgüter stark ist.

Abbildung 9: KV-Liniennetz SBB Cargo

4.2.5 Import und Export

Ab dem ersten Umschlag der Import- und Exportverkehre werden die Transporte auf die gleichen Arten und Weisen wie im Binnenverkehr durchgeführt. Der Unterschied liegt im davorliegenden Transportteil im Ausland sowie der Integration in die Binnenverkehrssysteme.

Im internationalen EWLV kooperieren sieben Güterbahnen miteinander. Dabei werden die nationalen EWLV-Systeme über die Rangierbahnhöfe miteinander verbunden. Da die Netze in den Nachbarländern sehr stark verkleinert wurden bzw. in Frankreich und Italien praktisch eingestellt wurden, hatte dies aufgrund der abnehmenden Volumen wiederum negative Auswirkungen auf die SBB Cargo.

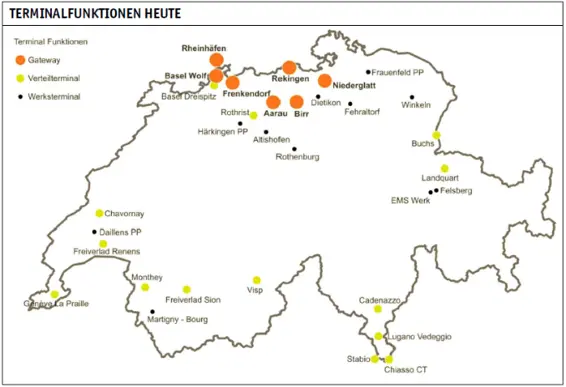

Im Import nehmen KV-Verkehre, insbesondere von und zu den Meereshäfen, eine wichtige Stellung ein. Sie machen im Import und Export einen Anteil am Aufkommen von über 30% aus, während er im Binnenverkehr bei nur 3% liegt. 30Dabei werden diese Verkehre heute in verschiedenen, dezentralen Terminals in der Nordwestschweiz abgewickelt (vgl. Abbildung 10). Danach werden sie entweder auf die Strasse umgeladen, im sogenannten Swiss Split ins EWLV-System integriert und direkt zu den Anschlussgleisen der Empfänger transportiert oder zu den regionalen Verteilterminals weiterbefördert. Es ist geplant, in Basel das Gateway Basel Nord als zentralen Hub für Import-/Exportverkehre zu bauen, um die an ihre Grenze kommende Terminalkapazität zu vergrössern, worüber am 29.11.2020 in Basel-Stadt abgestimmt wird (vgl. Kapitel 9.6).

Abbildung 10: Gateways für den Import/Export 31

4.3 Güterverkehrspolitik

In diesem Kapitel wird die Güterverkehrspolitik in der Schweiz betrachtet. Dabei geht es um das Regulativ auf der Strasse und um die Förderung des SGVs in der Fläche. Weiter wird kurz auf den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur und die Verlagerungspolitik im alpenquerenden Güterverkehr eingegangen. 32

4.3.1 Verkehrspolitische Instrumentarien im Strassengüterverkehr

Im Vergleich zu den Nachbarländern wird in der Schweiz ein grosser Teil des Güterverkehrs auf der Schiene abgewickelt. Dies ist insbesondere dem geltenden Regulativ im Strassengüterverkehr zu verdanken. Darunter fallen als wichtigste Bestandteile das Nacht- und Sonntagsfahrverbot für Lkws, die Gewichts- und Grössenbeschränkungen (40-Tonnenlimite), das Kabotageverbot und die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA). Das Nachtfahrverbot ermöglich dem SGV den konkurrenzlosen Nachtsprung, indem Güter über die Nacht zu ihrem Ziel transportiert werden. Mit dem Kabotageverbot dürfen keine ausländischen Unternehmen im Schweizer Binnenverkehr tätig sein, was aufgrund der geringeren Arbeitsstandards im Ausland für den SGV gefährlich wäre. Die LSVA schliesslich ist eine Abgabe, die die berechneten, externen Kosten des Strassengüterverkehrs zu etwa einem Drittel internalisiert (vgl. Kapitel 6). Dabei ist die maximale Höhe für eine Transitfahrt durch die Schweiz vertraglich mit der EU auf 325 Franken festgelegt und die Höhe ist abhängig von der Euro-Kategorie. Um den KV zu fördern, wird die LSVA im Vor- und Nachlauf als Pauschale rückerstattet.

4.3.2 Verkehrspolitische Instrumentarien im SGV in der Fläche

Während im alpenquerenden Güterverkehr die Verlagerung von der Strasse auf die Schiene in der Verfassung festgeschrieben ist, besteht im SGV in der Fläche kein eigentlicher Verlagerungsauftrag. Trotzdem gibt es verschiedene Förderinstrumentarien. Dabei verfolgt der Bund das Ziel, die für den SGV notwendige Infrastruktur bereitzustellen und mit den Rahmenbedingungen einen eigenwirtschaftlichen Betrieb zu ermöglichen.

Die finanzielle Förderung des SGVs in der Fläche wird durch das Gütertransportgesetz (GüTG) geregelt, das 2016 totalrevidiert wurde. Der Bau, die Erweiterung und die Erneuerung von privaten Anschlussgleisen und KV-Terminals wird jährlich mit 50-60 Mio. Franken gefördert. Dabei darf der Investitionsbeitrag des Bundes 60% der Kosten nicht überschreiten. Zudem werden die Beiträge nur vergeben, wenn pro Tag mindestens zwei Wagen transportiert werden und bei KV-Terminals ein diskriminierungsfreier Zugang Dritter gewährleistet wird.

Die weiteren Anlagen des SGVs, konkret das öffentliche Schienennetz, Freiverlade und Güterbahnhöfe, sind Teil der öffentlichen Infrastruktur und werden wie im Personenverkehr über Leistungsvereinbarungen mit der SBB Infrastruktur gefördert.

Auch können neu Investitionen in technische Neuerungen finanziell gefördert werden. Dazu stehen 10 bis 15 Mio. Franken pro Jahr für den SGV und Personenverkehr zur Verfügung.

Mit dem GüTG wurden direkte Betriebsabgeltungen zuhanden der SBB Cargo im Umfang von etwa 30 Mio. Franken bis 2019 vollständig abgebaut. Der Bundesrat wollte die SBB auch von der Pflicht entbinden, Güterverkehr anzubieten, was aber vom Parlament abgelehnt wurde. Nur noch Schmalspurbahnen wie die RhB werden bei Beteiligung der Kantone direkt subventioniert. Zudem besteht eine Anschubfinanzierung bei neuen Angeboten.

Neben der finanziellen Förderung des SGVs gibt es weitere wichtige Bestimmungen. So wurde zusammen mit dem GüTG mit dem Konzept für den Gütertransport auf der Schiene die Entwicklung, Planung und Finanzierung der SGV-Anlagen konzeptionell festgelegt, um die für den SGV erforderliche Infrastruktur raumplanerisch zu sichern. Zur selben Zeit wurden mit dem Netznutzungskonzept und Netznutzungsplan Instrumente geschaffen, um die davor geltende Priorisierung des Personenverkehrs bei der Trassenvergabe zu beenden und für den SGV Trassen zu sichern.

Um den Eisenbahnlärm zu reduzieren, werden seit dem Jahr 2000 lärmarme Güterwagen gefördert und erhalten beim Trassenpreis einen Lärmbonus. Zudem gelten ab 2020 Emissionsgrenzwerte für alle Güterwagen, die auf dem Schweizer Netz verkehren (Verbot der lauten Graugussbremsen). Weiter werden auch Lärmschutzwände und Schallschutzfenster finanziert.

Bevor auf den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur eingegangen wird, ist noch anzumerken, dass der SGV seit 1999 liberalisiert ist und freier Netzzugang herrscht, das Schienennetz also jedem EVU unter Abgabe eines Trassenpreises offensteht (vgl. Kapitel 5.3.3).

Читать дальше

Im Binnenverkehr betreibt die SBB Cargo ein KV-Netz (vgl. Abbildung 9). Dabei fahren die Züge von den KV-Terminals über den Hub, wo sie neu formiert werden, zu ihren Zielpunkten. Neben der SBB Cargo betreibt auch die dem Coop gehörende Railcare als Nischenanbieter ein KV-Netz.

Im Binnenverkehr betreibt die SBB Cargo ein KV-Netz (vgl. Abbildung 9). Dabei fahren die Züge von den KV-Terminals über den Hub, wo sie neu formiert werden, zu ihren Zielpunkten. Neben der SBB Cargo betreibt auch die dem Coop gehörende Railcare als Nischenanbieter ein KV-Netz.