1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 In der Stadt der Bruderliebe bewies man den Fremdlingen großes Entgegenkommen. Ein Bürger, Thomas Fairman, schenkte ihnen sogar ein 175 Acker großes Grundstück, das in der wildromantischen Einöde am Wissahickonbach lag. Dorthin siedelten die Mystiker über und bauten auf dem höchsten Punkt des Landes ein großes Blockhaus, dessen Seiten genau nach den vier Hauptpunkten des Kompasses gerichtet waren.

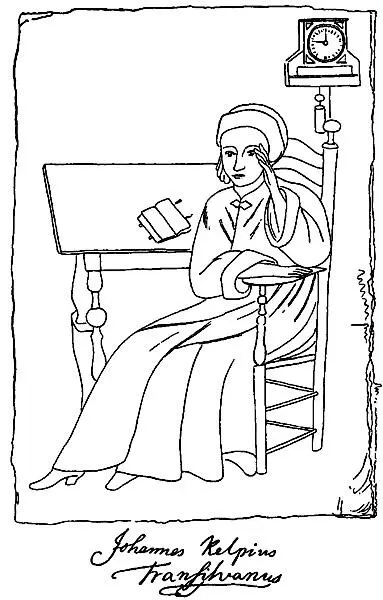

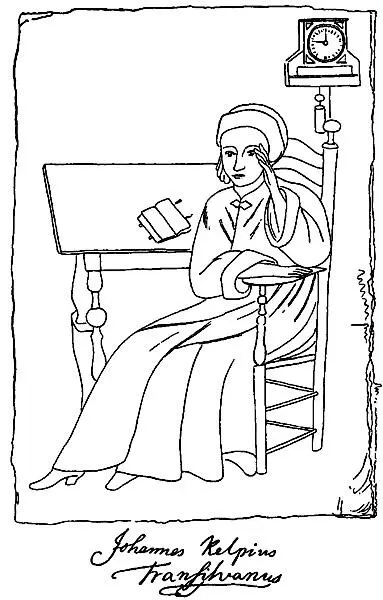

Johannes Kelpius

Nach einer alten Malerei im Besitz der Historical Society of Pennsylvania.

Es umschloss einen für die gemeinschaftlichen religiösen Übungen bestimmten Saal sowie eine Anzahl zellenartiger Kammern, die den Theosophen als Wohnung dienten. Auf dem Dach erhob sich ein Observatorium, wo die frommen Brüder mit einem Fernrohr beständig Ausschau hielten, ob am Firmament gewisse Zeichen das Nahen des sehnsüchtig erwarteten himmlischen Bräutigams und den Anbruch des tausendjährigen Reiches verkünden möchten. Da diese Ereignisse ihrer Meinung nach jederzeit eintreten konnten, so sollte der himmlische Bräutigam sie nicht unvorbereitet finden. Außer dem Observatorium besaß das Tabernakel – so nannten die Einsiedler ihr Blockhaus – noch eine Besonderheit: das hoch an einer Stange aufgerichtete Zeichen der Rosenkreuzer, ein in einem Kreise stehendes Kreuz, das uralte Symbol des Sonnenjahres.

Nachdem die Theosophen für ihr Haus gesorgt, begannen sie das umliegende Land zu bestellen. Außer Getreide und Gemüse zogen sie allerhand Heilkräuter, deren Samen sie aus Deutschland mitgebracht hatten.

Den größten Teil ihrer Zeit verbrachten die Rosenkreuzer mit frommen Betrachtungen. Zu stiller Einkehr, zum Grübeln über die Rätsel des Lebens und die Geheimnisse des Jenseits waren die Wälder am rauschenden Wissahickon allerdings wie geschaffen. Zwischen ragendem Geklipp und unter tausendjährigen Eichen, Buchen und Fichten gab es überall Plätze, die durch ihre Weltentrücktheit und Stille zu philosophischen Betrachtungen einluden. Höchst selten wurden die frommen Einsiedler durch Besucher gestört, denn die Bewohner der Umgegend hielten sich in scheuer Ehrfurcht fern, zumal sie glaubten, dass die Einsiedler im Besitz geheimnisvoller Kräfte seien, die „weiße Magie“ verstünden, Umgang mit unsichtbaren Geistern hielten und ihre Seele nach Wunsch vom Körper loszulösen vermöchten.

In der Tat gab es bei den Rosenkreuzern manches, was befremden konnte. Schon der Name, den die Theosophengemeinde sich zugelegt hatte, war seltsam genug. Er war den Versen 1 und 6 des 12. Kapitels der Offenbarung Johannis entlehnt, wo es heißt: „Es erschien ein großes Zeichen am Himmel: ein Weib mit der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen. Auf ihrem Haupt trug es eine Krone von zwölf Sternen.“ Und weiter: „Dies Weib entfloh in die Wüste, wo es eine von Gott hergerichtete Stätte hatte, dass sie daselbst ernähret würde tausend zweihundert und sechzig Tage.“ Nach diesen Versen nannten die Theosophen sich „Das Weib in der Wüste“. Sie verstanden unter diesem Namen eine Gemeinschaft von Auserwählten inmitten der Wüste der vom wahren Glauben abgewichenen Christen.

In dieser Wüste warteten sie der Wiederkunft Christi. Mit welch heißer Inbrunst Kelpius diesem Ereignis entgegensah, bekundet folgende seiner noch erhaltenen Dichtungen:

„O quälende Liebe! O süßeste Plag!

Verlege, verschiebe nicht länger den Tag!

Verkürze die Zeiten, lass kommen die Stund!

Denk an den getreuen, gnädigen Bund!

Und mache denselben für alle Welt kund!“ ...

Aber Jahr auf Jahr rollte dahin, ohne dass der Seelenbräutigam erschien. Verzagend ließen manche Brüder in ihrem frommen Eifer nach und zogen nach Germantown, um wieder am bürgerlichen Leben teilzunehmen.

Auch die Zurückgebliebenen wurden lässiger in ihren religiösen Übungen. Ja, sogar das Observatorium, auf dem man so lange Wacht gehalten, vereinsamte. Nur Kelpius harrte mit wenigen Gestählten aus, obwohl ihre Ungeduld sich häufig zu förmlicher Seelenqual steigerte. Einzelne seiner Gesänge legen davon Zeugnis ab. Tief niedergeschlagen brach er in die Worte aus:

„So manches kummervolle Jahr

hab ich nun dein geharret,

doch ach! umsonst, ich fürcht' fürwahr,

ich werd' doch eingescharret,

eh ich dich seh',

eh denn ich steh'

geschmückt zu deiner Rechten

gekrönt mit den Gerechten.“

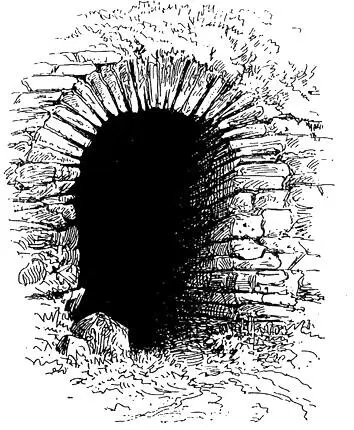

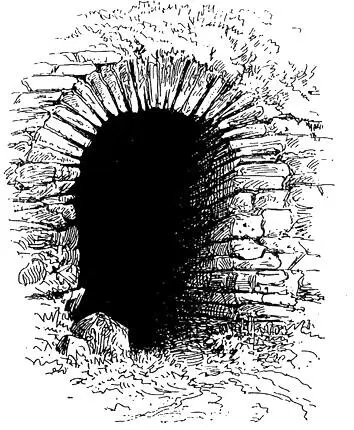

In dem Wahn, in seiner Selbstkasteiung noch nicht genug getan zu haben, ließ Kelpius in der Nähe einer noch heute seinen Namen tragenden Quelle eine künstliche Höhle herrichten, in die er sich mit seinen Büchern und wissenschaftlichen Apparaten zurückzog, um völlig ungestört seinen Gedanken nachhängen zu können.

Kelpius' Höhle

Aber infolge des langen Verweilens in diesem halbunterirdischen feuchten Raum zog der dürftig gebaute, durch frugales Leben geschwächte Gelehrte sich eine starke Erkältung zu, die in Schwindsucht überging.

Kelpius hatte gehofft, dass er nicht dem Tode verfallen, sondern von Gott ‚überschattet’ und gleich Elias zum Himmel emporgetragen werde. Die drei letzten Tage vor seinem Tode verbrachte er mit inbrünstigen Gebeten und unter Anrufung des Herrn. Als aber kein Zeichen ankündigte, dass sein Sehnen erfüllt werde, brach er in tiefe Klagen aus, dass ihm nicht beschieden sei, was er so inbrünstig erstrebt habe. „Nichts bin ich als irdischer Staub; und zum Staube werde ich zurückkehren. Es ist bestimmt, dass ich sterben soll gleich allen andern Adamskindern!“

Kurz vor seiner Auflösung berief er, wie in den an allen religiösen Vorgängen Amerikas Anteil nehmenden ‚Hallischen Nachrichten’ (p. 1265) ausführlich erzählt ist, seinen Diener und Freund Daniel an sein Lager und übergab ihm eine versiegelte Schachtel mit dem Befehl, dieselbe unverzüglich in den Schuylkillfluss zu werfen. Daniel aber dachte, dass die Schachtel einen Schatz enthalte, der ihm von Nutzen sein könne. Deshalb habe er den Befehl nicht erfüllt, sondern die Schachtel am Ufer versteckt. Als er zu dem Sterbenden zurückkam, habe dieser ihm scharf in die Augen geschaut und ihm die Nichterfüllung des Befehls vorgehalten, worauf Daniel tief erschrocken über die Allwissenheit seines Herrn schleunigst an den Fluss zurückkehrte und die Schachtel ins Wasser warf. Kaum kam sie mit demselben in Berührung, als sie unter Blitz und Donner zersprang. Als Daniel an das Bett des Sterbenden zurückkehrte, rief dieser „Es ist vollbracht!“ Gleich darauf, im April 1703, hauchte Kelpius, kaum 35 Jahre alt, seine Seele aus. Die wenigen Überlebenden seiner Gemeinde begruben ihn unter geheimnisvollen Zeremonien bei Sonnenuntergang. Als die letzten Strahlen über das Gelände glitten, ließen sie den einfachen Sarg unter den feierlichen Klängen des ‚De Profundis’ in die Gruft hernieder, aus der im selben Augenblick eine bereitgehaltene weiße Taube sich himmelwärts in die Lüfte schwang. Mit gefalteten Händen sahen die Trauernden ihr nach, dreimal die Worte rufend: „Gott gebe ihm eine selige Auferstehung!“

Nach Kelpius Tode ließ die Auflösung der Theosophengemeinde sich nicht länger verhüten. Ein Glied nach dem andern fiel ab. Manche gerieten, wie die Chronik des benachbarten Klosters Ephrata berichtete, ‚ans Weib’, andere schlossen sich den um jene Zeit ins Land einwandernden Mährischen Brüdern oder Herrnhutern an oder zogen mit Conrad Beissel, dem merkwürdigen Begründer der Sekte der ‚Erweckten’ nach den Wildnissen am Conestoga.

Читать дальше