Der letzte Rosenkreuzer hieß Conrad Matthäi. Man sah ihn nur selten; dann aber verfehlte seine Erscheinung nicht, auf alle tiefen Eindruck zu machen. Er trug stets ein aus grobem ungefärbtem Zeug hergestelltes Pilgergewand, das bis auf die mit Sandalen bekleideten Füße reichte. In den Händen trug er einen langen Pilgerstab, auf den von weißen Locken und einem wallenden Bart umgebenen Haupt einen breitkrämpigen Hut, an dessen Vorderseite eine Pilgermuschel befestigt war. Die Augen des ehrwürdigen Eremiten leuchteten stets in eigentümlichem überirdischem Feuer; über der ganzen Erscheinung ruhte der Hauch des Weltentrückten.

Im August des Jahres 1748 erlag auch dieser letzte Theosoph dem Allbezwinger Tod. Sein Wunsch, zu Füßen seines Meisters Kelpius begraben zu werden, wurde von der zionitischen Brüderschaft Ephratas erfüllt.

So ruhten nun alle im Schatten ihres zerfallenen Tabernakels, die Brüder einer Gemeinde, in deren Herzen das heilige Feuer mittelalterlicher Schwärmerei noch einmal in hellen Flammen emporgeflackert war. Durchdrungen von der Überzeugung, dass die Verheißung der Bibel in Erfüllung gehen und eines Tages das tausendjährige Reich anbrechen werde, hatten sie in den Wildnissen Amerikas ein an Mühseligkeiten und Entbehrungen reiches Leben geführt. Sich als Fremdlinge auf dieser Erde betrachtend, schlummerten sie, an ihrem Glauben unverrückt festhaltend, in die Ewigkeit hinüber.

* * *

Die Tunker und das Kloster Ephrata

Die Tunker und das Kloster Ephrata

Fast gleichzeitig mit den Mennoniten erschienen in Pennsylvanien die Tunker oder Dunker, die ihren Namen davon erhielten, dass sie die Taufe durch dreimaliges Untertauchen oder Tunken des ganzen Körpers vollziehen und diese Handlung als die allein richtige Taufe betrachten. In ihren sonstigen Ansichten sind sie den Mennoniten eng verwandt. Die Sekte nahm im Jahre 1708 in Schwarzenau bei Berleburg ihren Ursprung. Es fanden sich daselbst acht Personen im Hause des Alexander Mack zusammen, um in sorgfältigem Studium der Bibel den wahren Glauben zu suchen, den ihrer Meinung nach die Kirchen nicht zu erfassen vermocht hatten. Eine Zweiggemeinde entstand in Marienborn; beide Gemeinden aber zogen, als die Regierung die in den Flüssen vorgenommenen Taufakte nicht länger gestatten wollte, in den Jahren 1719 und 1729 nach Pennsylvanien, in die Nähe von Germantown. Zweigniederlassungen entstanden später in Maryland, Virginien, Ohio, Indiana, Kansas, Missouri und Texas. Im Jahre 1896 zogen 2.500 Tunker nach Norddakota, um neue Kolonien zu gründen. Die Gesamtzahl der Tunker, die in Deutschland völlig ausgestorben sind, beläuft sich in den Vereinigen Staaten auf über 100.000. Sie unterhalten 1.100 Kirchen, 10 Colleges und über 2.500 Pfarrer.

In Tracht und Lebensweise nahmen sie seit ihrem Verweilen in Amerika mancherlei Eigentümlichkeiten an. Stoff, Farbe und Schnitt der Kleidung, die Tracht des Haares und Bartes werden auf den Jahresversammlungen genau bestimmt. Diese Vorschriften erstrecken sich auf die geringfügigsten Kleinigkeiten, ob z. B. die Kleider durch Knöpfe oder Haken zu schließen und wie die Haare zu scheiteln sind. Die Erörterung solcher Fragen führte bisweilen zu Disputen, ja zur Absonderung einzelner Gemeinden, die dann für sich neue Sekten bildeten. So zweigte sich die nach ihrem Führer Jacob Amman genannte Amisch Sekte ab, welche wiederum in mehrere Gruppen zerfällt.

Schon bald nach der Ankunft der Tunker in Pennsylvanien trennte sich von ihnen eine kleine Schar von Mystikern, die gleich den Labadisten und Rosenkreuzern streng religiöses Leben auf die Spitze trieben.

Konrad Beissel. Nach einer gleichzeitigen Silhouette.

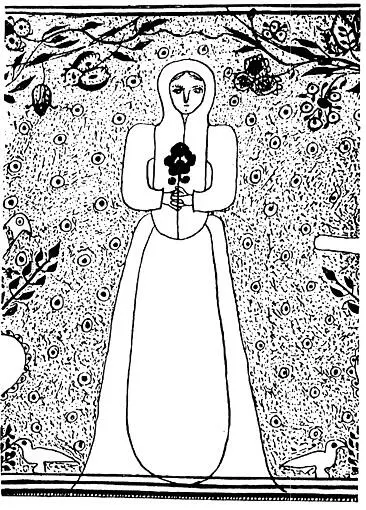

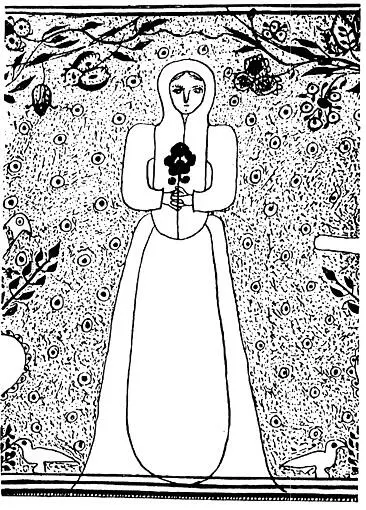

Ihr Oberhaupt war der Pfälzer Konrad Beissel aus Ebersbach (geb. März 1696). Sie zogen sich in die Einsamkeit am Cocalicofluss zurück und bauten dort im Jahre 1735 ein Kloster, das unter dem Namen Ephrata weithin bekannt wurde. Es bestand aus einem großen Versammlungshause, dem Brüderhaus Bethanien und dem Schwesternhaus Saron. Die Gebäude standen im Dreieck zueinander. Das Zölibat war den Insassen des Klosters, deren Zahl sich auf etwa 300 belief, nicht streng vorgeschrieben, aber sehr bevorzugt. Sämtliche Angehörigen, auch die verheirateten Familien, die sich in eigenen Hütten in der Nähe des Klosters ansässig machten, verpflichteten sich zur Gemeinsamkeit alles Eigentums, trugen im Sommer weißleinene, im Winter weißwollene Ordensgewänder, lebten von Pflanzenkost und Quellwasser und schliefen in engen Zellen auf Bretterbänken mit einem Holzklotz als Kopfkissen. Ein Schrank und ein Stundenglas vollendeten das Mobilar. Nächtliche Gebetversammlungen, Liebesmähler und Fußwaschungen waren für ihren Gottesdienst bezeichnend. Der Samstag wurde als Sabath streng gefeiert, wohingegen man am Sonntag gewöhnliche Arbeiten verrichtete. Vom Volk wurden sie daher die „Siebentäger“ genannt. Unter den Brüdern gab es verschiedene Männer und Frauen, die große Kenntnisse sowie Fertigkeit in Musik und Dichtkunst besaßen. Mit ihnen gründete Beissel einen Chor, dessen Leistungen von allen Zeitgenossen, die das Kloster besuchten, sehr gerühmt wurde. Man bemühte sich in dem Gesang das Wehen und Klingen der damals sehr beliebten Äolsharfen nachzuahmen. Ein Engländer, der das Kloster besuchte, schreibt: „Die Schwestern saßen da mit zurückgelegten Häuptern. Die Mienen der infolge des strengen Lebenswandels bleichen und abgezehrten Gesichter waren feierlich und klagend. Die Kleidung war schneeweiß und sehr malerisch. Der Gesang der Schwestern schien von Instrumenten zu kommen; die Lippen wurden kaum geöffnet, aber die süßen sanften Töne klangen so, dass sie bis in die tiefste Seele drangen. Dabei war der Gesang von einem bewundernswerten Ausdruck, einer seltenen Bestimmtheit in Zeitmaß und Betonung. Ich war nahe daran, mich in einer Geisterwelt zu glauben.“ Alle von diesem Chor gesungenen Lieder waren von Beissel oder anderen Mitgliedern des Ordens gedichtet und in Musik gesetzt.

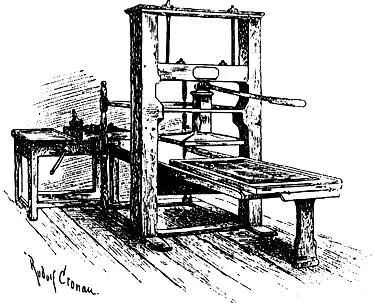

Ein Liebesmahl der Tunker

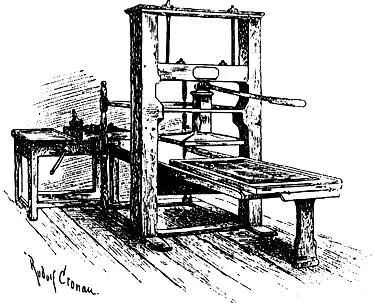

Um das Jahr 1740 schaffte das Kloster auch eine Druckerpresse an, auf welcher zahlreiche religiöse Bücher in deutscher und englischer Sprache hergestellt wurden. Man hatte diese Erbauungsbücher früher bei William Bradford und Benjamin Franklin in Philadelphia, später bei Christoph Saur in Germantown drucken lassen. Als Beissel aber mit letzterem wegen religiöser Fragen in Meinungsverschiedenheiten geriet, erbauten die Ephratenser nicht nur eine eigne Papiermühle, sondern schafften auch eine Presse an, die noch jetzt im Museum der Historischen Gesellschaft zu Philadelphia aufbewahrt wird.

Eine Klosterschwester von Ephrata. Aus einer im Kloster angefertigten Handschrift.

Die Handpresse des Klosters Ephrata.

Jetzt im Besitz der Historischen Gesellschaft zu Pennsylvanien.

Aus dieser Presse gingen viele mit absonderlichen Titeln versehene Bücher hervor, wie z. B. die Liedersammlungen: „Das Gesäng der einsamen und verlassenen Turteltaube, nämlich der Christlichen Kirche. Von einem friedsamen und nach der stillen Ewigkeit wallenden Pilger“; „Ein angenehmer Geruch der Rosen und Lilien, die im Thale der Demuth unter den Dornen hervorwachsen – geistliche Lieder der Schwestern“; ferner „Das Paradisische Wunderspiel“ u. a. m.

Читать дальше