Seit 1912 wird die Schärfe von Paprika mit Hilfe der sogenannten Scoville-Skala ermittelt. Der Capsaicin-Gehalt ist dabei von zentraler Bedeutung. Die verschiedenen Paprikasorten können Scoville-Werte von 0 bis über 1.000.000 erreichen. Von mild (0 Scoville-Einheiten bei Gemüsepaprika) bis scharf (mehr als 30.000 Scoville-Einheiten bei Cayenne-Pflanze, Thai-Chili oder Habanero mit bis zu 500.000 Scoville-Einheiten) reicht das Spektrum und scheint nach oben hin erweiterbar.

Übrigens: Gegen den akuten Zungenbrand hilft am besten ein Glas Milch. In ihrem Fett lösen sich die feurigen Scharfmacher wieder auf. Wasser ist in diesem Fall als Löschmittel ungeeignet, da der Übeltäter Capsaicin nicht wasserlöslich ist und durch das kühle Nass eher im Mund verteilt wird.

Warum bekommen wir Frühlingsgefühle?

Kaum erreicht das Thermometer zweistellige Grade, geraten unsere Gefühle in Wallung. Ob im Café, im Park oder in der Fußgängerzone: Überall wird geflirtet und geturtelt, was das Zeug hält. Warum aber gerade jetzt?

Sobald die Tage heller werden und wir mehr Zeit in der Sonne verbringen, schüttet unser Körper Glückshormone wie Dopamin und Serotonin aus. Außerdem kann er mehr Vitamin D produzieren, das ebenfalls als Stimmungsaufheller gilt. Studien ergaben, dass uns Sonnenschein fröhlicher und aktiver macht – und auch unsere Lust auf Sex steigert. Gleichzeitig verringert sich die Produktion von Melatonin. Dieses Hormon regelt unseren Tag-Nacht-Rhythmus und lässt uns im Winter schläfrig werden.

Da wir allerdings in unserer modernen Lebenswelt auch im Winter permanent von künstlichen Lichtquellen umgeben sind, ist dieser Effekt längst nicht mehr so stark wie beispielsweise bei Naturvölkern. Deshalb vermuten Forscher, dass es noch weitere Ursachen geben muss, warum unsere Gefühle verrücktspielen. Warum sollten nicht auch optische Reize – wie etwa luftige Kleidung – unsere Hormone in Wallung bringen können? Und die Frage, inwieweit Gerüche zur Entstehung von Frühlingsgefühlen beitragen, ist noch kaum erforscht. Tatsächlich könnte es gut möglich sein, dass wir stärker „duftgesteuert“ sind als bislang angenommen.

Einige Menschen können Farben riechen – oder Geräusche und Gerüche spüren: Diese sogenannte Synästhetiker erleben die Welt völlig anders, denn sie nehmen viel mehr wahr als andere Menschen. Dabei stehen sie weder unter Drogeneinfluss noch leiden sie unter Halluzinationen. Doch woher kommt das? Ein einziger Sinnesreiz löst bei Synästhetikern gleich zwei oder sogar mehrere Sinneswahrnehmungen aus. Den Duft von Blumen assoziiert ein Synästhetiker beispielsweise mit der Farbe Violett in Form einer dreidimensionalen Wolke.

Den Ursachen des Phänomens sind Forscher noch auf der Spur. Als relativ sicher gilt aber, dass es vererbt wird. So tritt die Synästhesie in Familien gehäuft auf. Außerdem wird vermutet, dass die Fähigkeit bei Kindern noch stärker ausgeprägt ist, bevor sie meist mit dem Älterwerden abnimmt oder ganz verloren geht. Ein Neugeborenes etwa besitzt noch spezielle Nervenverbindungen, die in der Regel bereits nach drei Monaten zu verkümmern beginnen.

Ihre besondere Fähigkeit kann für Synästhetiker aber auch zum Fluch werden: Sie leiden viel schneller unter Reizüberflutung als andere Menschen. Meist wird die Gabe der besonders intensiven Sinneswahrnehmung aber als positiv empfunden. Weil die meisten Synästhetiker ihre Fähigkeit gar nicht als etwas besonders Bemerkenswertes erkennen – schließlich sind die gekoppelten Sinneseindrücke für sie selbstverständlich, gibt es auch keine genaue Zahl, wie viele sie sind.

Doch wie riecht Blau denn nun eigentlich? Das lässt sich pauschal nicht beantworten: Denn jeder Synästhetiker hat dazu seine ganz speziellen und höchsteigenen Assoziationen.

Warum verlieren Bäume im Herbst ihre Blätter?

Die Tage werden kürzer, die Sonne scheint seltener und die Bäume werden kahl: All das sind untrügliche Anzeichen dafür, dass die kalte Jahreszeit vor der Tür steht. Aber warum verlieren Bäume im Herbst überhaupt ihre Blätter?

Mit zunehmender Kälte nimmt die Wasseraufnahme über die Wurzeln des Baumes ab. Beim ersten Frost kommt sie sogar ganz zum Stillstand.

Müsste der Baum im Winter auch die Blätter mit Wasser versorgen, würde er verdursten. Das Abwerfen der Blätter ist also eine geschickte Überlebensstrategie: Durch eine Korkschicht am Schaft der Blätter werden die Verbindungen zum Ast gekappt. Auch das Chlorophyll in den Blättern wird abgebaut. Die roten und gelben Farbstoffe, die in den Sommermonaten vom Blattgrün überdeckt werden, kommen dadurch jetzt zum Vorschein.

Ein weiterer Vorteil: Auf den kahlen Ästen kann sich kein Schnee anhäufen. Die Gefahr, dass die Äste unter einer Schneelast zusammenbrechen, wird auf diese Weise verringert. Und auch die an der Oberfläche gelegenen Wurzeln des Baumes profitieren von dem Laubabwurf – denn die Blätter am Boden schützten sie vor Frostschäden.

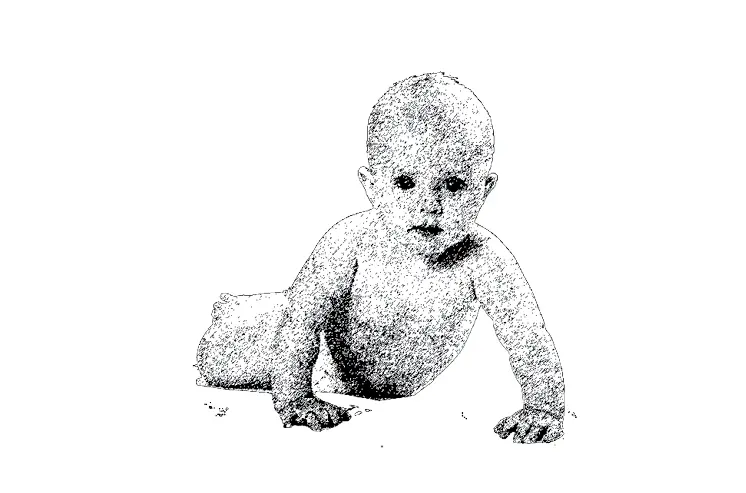

Warum können Babys tauchen?

ter Wasser scheinen neugeborene Babys ganz in ihrem Element zu sein. Kein Wunder, haben sie doch die ersten neun Monate ihrer Entwicklung in der wassergefüllten Fruchtblase im Mutterleib verbracht. Aus dieser Zeit stammt auch der sogenannte Tauchreflex: Er hat verhindert, dass Wasser in die Lunge des Embryos gelangt ist.

Dieser Mechanismus funktioniert auch noch nach der Geburt: Sobald das Gesicht des Säuglings untertaucht, registrieren feine Nervenenden in der Haut das Wasser. Sofort senden diese Rezeptoren ein Signal zum Kehlkopf, damit die Luftröhre verschlossen wird. Die Stimmbänder pressen sich aneinander und bilden eine wasserdichte Barriere. Erst wenn die Hautrezeptoren wieder Luft spüren, wird der Tauchreflex aufgehoben – und das Baby kann wieder atmen.

Nach dem vierten Lebensmonat verliert das Baby diesen angeborenen Reflex. Danach muss es erst wieder neu lernen, was es bis dahin unbewusst konnte: schwimmen und tauchen.

Ob Dinosaurier, Ammoniten oder Urmenschen: Ohne Fossilien, ihre versteinerten Überreste, wüssten wir fast nichts von diesen vorgeschichtlichen Erdbewohnern. Das Wort „Fossil“ hat seinen Ursprung im lateinischen „fossilis“, was „ausgegraben“ bedeutet. Zu ihnen zählen Überreste von Tieren (Körperfossilien) und von Tierspuren (Spurfossilien). Doch wie entstehen sie?

Starb ein Tier, verwesten zuerst seine Weichteile, wie etwa die inneren Organe. Deshalb sind solche Körperteile nur in Ausnahmefällen erhalten. Vor allem rund um die Körperöffnungen findet der Verwesungsprozess wesentlich schneller statt. Bei den Knochen war dagegen die Chance größer, dass sie der Zersetzung entgingen. Falls sie rechtzeitig von Schlamm oder Sand bedeckt und somit luftdicht abgeschlossen wurden, stoppte der Prozess. Mit der Zeit lagerten sich immer neue Schichten von Sand, Kies und Schlamm über dem Kadaver ab. Ihr Gewicht presste Erdreich und Knochen zu Stein.

Читать дальше