Jedenfalls ist der Vater und dessen Wohnsitz in Sonneberg so bekannt, dass eine nähere Straßenbezeichnung auf diesem und allen späteren Briefen unterblieben ist. Leider, möchte man sagen, denn dies erschwerte gewaltig eine genauere Ortung des Wohn- und Verwaltungssitzes Hensoldts im heutigen Sonneberg. Auf allen Anschriften ist lediglich zu lesen: „in Sonneberg“, manchmal mit dem Vermerk: „bei Coburg“.

Bild 3: Altes Brauhaus in Sonneberg, untere Marktstraße 31

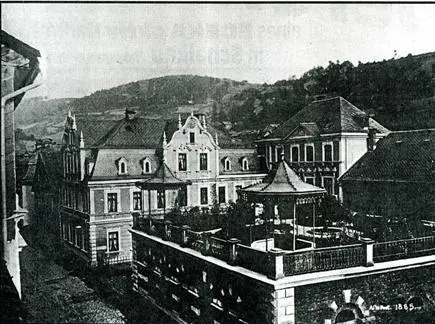

Näheren Aufschluss zu dieser Frage ergaben Aktenfunde im Germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg, die sogenannten Heideloff-Akten[5], ferner eine Reihe von Telefonaten und Briefwechsel mit Frau Waltraud Ross, der Leiterin des Sonneberger Stadtarchivs. Die Dienst - und privaten Wohnräume werden auch vor dem großen Sonneberger Stadtbrand vom 27. August 1840 in demselben Gebäude gelegen haben, in dem Heinrich Christoph Hensoldt und seine Familie später wieder „logiren“ werden: im Sonneberger Kreisgericht. Es handelt sich hierbei um mehrere Gebäude in der Sonneberger Altstadt, von denen zwei jetzt wohl als gesichert gelten können: einmal das sogenannte Schlösschen in der unteren Marktstraße 2[6],zum anderen das sogenannte Alte Brauhaus in der unteren Marktstraße 21[7]. Folgt man den Worten Heinrich Christoph Hensoldts[8] –

„Hier“, nämlich in Sonneberg, „wurde im Zuge der Verwaltungsreform ab 1829 „aus dem ehemaligen Kreisamt ein Verwaltungsamt, die Justizämter wurden zusammen geschmolzen und ein einzig Kreis-und Stadtgericht daraus gegossen“ -

und berücksichtigt man ferner die von Frau Ross [9] beschriebenen Platzverhältnisse der beiden Gebäude, kommt man zu dem Schluss, daß der Sitz des Landratsamtes eben das alte Brauhaus, der des Gerichtes das sogenannte Schlösschen gewesen sein muss.

Mit anderen Worten: Heinrich Christoph Hensoldt hat mit seiner Familie in diesem ehemals als Landratsamt und nach späterem Besitzer-und Nutzungswechsel als altes Brauhaus bezeichneten Gebäude gewohnt und gearbeitet.

In einer Rezension des Sonneberger Heimatforschers Thomas Schwämmlein, anlässlich des Abrisses[10], ist auch der wichtige Satz zu lesen: „Als nach 1858 ein neues Landratsamt am Marktplatz entstand“. Nach 1858 könnte auch heißen: „nach dem Tode von Heinrich Christoph Hensoldt (29.9.1859)“, der somit der letzte herzogliche Verwalter in diesem Vorgängerbau gewesen ist.

Frau Ross verdanke ich die betrübliche Mitteilung, dass beide Gebäude im Zuge der nach der Wende mit Eifer betriebenen Altstadtsanierung niedergerissen worden sind, trotz mannigfacher Proteste und Interventionen von Seiten der Bevölkerung, auch von Seiten der Autorin.

Die in den Heideloff-Akten niedergelegten Anforderungen für die nach dem Brande von 1840 neu zuerrichtenden und einzurichtenden Arbeits- und Wohnräume geben ein recht lebendiges Bild davon ab, wie man sich die Arbeits[11]- und Wohnverhältnisse[12] eines herzoglichen Beamten damaliger Zeiten vorzustellen hat. Die Dienstwohnung habe, bei allernotwendigster Beschränkung, aus vier heizbaren Zimmern, drei Kammern, einer Kammer für die Magd, einer Küche, zwei Speisekammern, ferner einer Stallung für wenigstens eine Kuh, für drei Schweine und die Gänse zu bestehen, ferner einem Keller und einem Holzplatz mit zwei Abeilungen, die eine für die Amtseinnahmen und die zweite für den privaten Gebrauch des Amtsverwalters.

Betrachtet man diesen, aber auch die folgenden Briefe des Sohnes, kann man sich nur wundern, wie es der Vater fertig brachte, über seine dienstliche Tätigkeit hinaus all den vielfältigen Dingen nachzugehen, die ihn zusätzlich beschäftigten. Hier ist es das Rippelsche Familienwappen, zu dem der Sohn in väterlichem Auftrag in Saalfeld Nachforschungen anstellt. Im Steuerregister der Stadt Sonneberg aus dem Jahre 1815[13] sind als Eigentümer verschiedener Grundstücke ab dem Jahre 1840 die Witwe des Regierungsadvokaten Ernst Ludwig Rippel, Sophie Juliane Johanna Rippel und deren Sohn Adolph eingetragen, ferner im Erb-und Zinsbuch als steuerpflichtige Einwohner für das Jahr 1820 die Gebrüder Ernst Louis Rippel.

Vom Leiter des Saalfelder Museums, Herrn Dr. Dirk Henning, erfuhr ich[14],dass es wohl die auf eine Klosterbibliothek zurückgehende Bibliothek der nahe seinem Arbeitsplatz gelegenen Realschule war, aus der Moritz seine Informationen bezog: Die Schule samt Bibliothek befand sich im Ostflügel des ehemaligen Franziskanerklosters, das heute Sitz des Saalfelder Stadtmuseums ist.

Bild 4: Wappen der Familie Hensoldt, Devise : « Treu Wahr Rein Klar »

Der Vater hat auch Familienforschung betrieben, und so wird das Hensoldtsche Familienwappen, das der Sohn in einem späteren Brief[15] seiner Tochter Amalie schickt, auf Heinrich Christophs Interessen zurückzuführen sein.

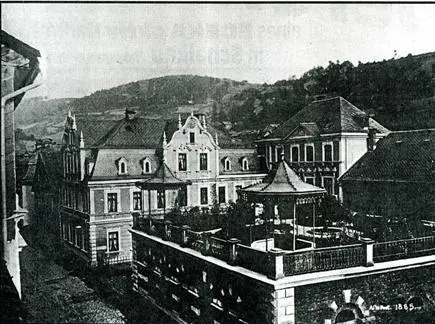

Auch die Werkstatt Johann Andreas Wiskemanns ist in Saalfeld bekannt: Wiskemann war ja Münzmechanicus, hatte seinen Arbeitsplatz und seine Dienstwohnung somit in der alten Münzstätte[16]. Und diese befand sich ab 1735 bis zu ihrer Auflösung im Jahre 1846 im "Alten Schloss", dort in Nebengebäuden, die aber 1888 abgerissen worden sind. Eine alte Ansicht existiert leider nicht, nur ein Foto, entstanden um 1900, das den ehemaligen Standort dieser Nebengebäude zeigt, als Fortsetzung des rechten angeschnittenen Schlossflügels.

Neben der Werkstätte hat dieses Gebäude auch Unterkunftsräume enthalten, eine Bleibe für die Lehrlinge, vielleicht auch für einige Gesellen, die man im Mechaniker- und Optikerhandwerk als Gehülfen bezeichnete. Hier hat man sich auch den von kartenspielenden und großen Spektackel machenden Kollegen umgebenen, ein Brieflein an die Eltern verfassenden jungen Mann vorzustellen.

Bild 5: Saalfeld in Tn., Altes Schloss, Rückseite

Bild 6: Saalfeld, Marktplatz mit Johanneskirche und altem Schloss (Vorderseite)

Bild 7: Saalfeld, altes Schloss und Münze Rückseite, heutige Ansicht

Saalfeld, am 12ten Jan. 1840

Lieber Vater!

Ich bin heute Mittag ¼ auf 2 Uhr hier glücklich wieder angekommen; es war mir doch wieder garstig geworden; u. als ich kaum hier angekommen war mußte ich mich übergeben.

Wisk. hat gar nichts gesagt daß ich länger ausgeblieben war, sondern er war sehr freundlich. Der liederliche Kaisers August ist gar nicht nach Paulinzella gefahren um sich nach dem Dienst umzusehen,sondern in Wallendorf ließ er sich hierher einschreiben, und läuft die ganze Zeit hier herum, hat gleich mit Wisk. Brüderschaft getrunken; war einige Tage in Eiba pp.

Anbei erhält die Mutter auch eine Zuckerzange. Es war die schönste die Rupp hatte, und wird wohl gefallen. Ich mußte handeln daß ich sie gerade für das Silber /alter Löffel u. Zuckerzange/ erhielt, u. mußte doch 8 Xr darauf geben. Doch braucht sie mir es nicht wieder zu schicken. Das alte Silb. hat er nämlich für 2 rth 20 gr angenommen u. die Zange ließ er mir für 2 rth 22 gr. Er bot sie 3 rth 6 oder 8 gr ich weiß nicht mehr genau.

Читать дальше