Briefe, es ist schon oft gesagt worden, waren in Zeiten des Fehlens jeglicher anderer Telekommunikation die einzige Möglichkeit, sich mit fern lebenden Menschen auszutauschen. Die Postkutsche und die eigenen Füße waren das einzige Fortbewegungsmittel zu Lande, und so bedeutete eine Distanz von 100 km eine Entfernung von drei Tagesreisen. So aber, beschränkt auf diese eine Möglichkeit des Austausches von Nachrichten, gab es zu jener Zeit auch eine ausgesprochene Briefkultur. Jeder, der einigermaßen lesen und schreiben konnte, schrieb Briefe. Wenn diese Zeitzeugnisse auf uns gekommen sind, berichten sie so unmittelbar wie kein Buch es vermag, vom eben Erlebten – und, so sie einer Zeit entstammen wie dieser, aus einer anderen Welt.

Die vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts sind eine Zeit gewaltiger Veränderungen, sowohl im politischen wie im Wirtschafts- und Geistesleben. Deutschland ist politisch auf dem Wege, sich aus dem Vielstaatengebilde des deutschen Bundes zu befreien, um eine Nation zu werden, eine Entwicklung, die in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts zur Reichsgründung unter Bismarck führen sollte.

Die Erforschung der wirklichen Natur, erwachsen aus der Kritik an den naturwissenschaftlichen Denkansätzen eines Hegel und Schelling, führte zu einer Vervollkommnung der Technik, die in kurzer Zeit die gesamte damalige Welt verändern sollte.

Dies alles scheint noch nicht so recht eingedrungen zu sein in die beschauliche Welt, aus der der junge Mann berichtet – man möchte sagen: noch ist es nicht so weit. Die ersten Eisenbahnstrecken sind erst im Bau, sehr wenige fertiggestellt, die Landesvermessungs-Arbeiten sind allerdings überall in vollem Gange, davon berichten die Auftragsbücher der Breithauptschen Werkstatt. Unvorstellbar für uns heute ist gewiss, dass, wer damals von Sonneberg nach Kassel reisen wollte, dreimal Landesgrenzen zu überschreiten hatte, genau so oft sich mit den unterschiedlichen Maß- Gewichts- und Währungssystemen der einzelnen Länder befassen musste. Wer kann sich zudem vorstellen, dass zu dieser Zeit die Tageslichtdauer noch den Lebensrhythmus bestimmte? Vor etwas mehr als 150 Jahren waren die Städte nachts dunkel. Gaslicht wurde erst ab 1892 allgemein eingeführt, elektrisches Licht erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und Kerzen waren teuer, und so ist, wir lesen es häufig, mit dem Briefeschreiben Schluss, wenn es dunkel wurde.

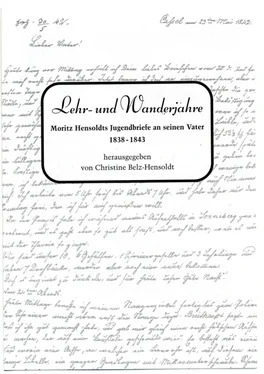

Von den hier vorgelegten, zunächst trocken und alltäglich erscheinenden sachlichen Briefen geht ein Reiz des Unmittelbaren aus, dem man sich, je weiter man sich in sie vertieft, kaum verschließen kann. Moritz Hensoldts Briefe enthalten in einer schönen Mischung private Mitteilungen, Beobachtungen und Erlebnisse, aber auch zunehmend Beschreibungen optischer Geräte und Messinstrumente, sowie eine Reihe eigener Überlegungen dazu. Es ist wohl vor allem dies der Grund, dass sich die Briefe an den Vater richten, dessen hoher Sachverstand ganz offensichtlich mithalten kann mit des Sohnes Beschreibungen. Die Gegenbriefe des Vaters sind leider nicht erhalten, und so kann man auch nur höchst ungenau des Vaters Ansichten und Mitteilungen werten, denn der junge Mann geht nicht allzu gründlich auf die väterlichen Briefe ein.

Mit seinem Brief vom 20. März 1843 enden die brieflichen Mitteilungen des Sohnes an den Vater völlig abrupt. Ein eigenes Nachwort versucht, hierzu Stellung zu nehmen und gleichzeitig zu skizzieren, wie es, nach den bisher bekannten Quellen, weiter gegangen ist in dieser frühen Lebensphase des Moritz Hensoldt.

Diese Briefausgabe erscheint noch im Jubiläumsjahr der Firma Hensoldt in Wetzlar, die in diesem Jahre, 2002, auf eine 150jährige erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken kann. Es entspricht meinem besonderen Wunsch, den Firmengründer Moritz Hensoldt hierzu in seiner unmittelbarsten Form, eben in Gestalt dieser Jugendbriefe, zu Wort kommen zu lassen.

An dieser Stelle ist es mir ein Anliegen, mich bei all denen zu bedanken, deren Mithilfe und Unterstützung diese Arbeit mitgetragen haben. Ohne die Leistung Karsten Porezags, Verfasser des schönen Buches Hensoldt Bd. I, Familien- und Gründungsgeschichte, Wetzlar, 2001, seinen persönlichen Einsatz und seine grundlegenden Recherchen, vielfältigen Hinweise und Stellungnahmen, wäre dieses Buch nicht zustande gekommen, auch nicht, wenn mir Hans Bernd Berghäuser, Prokurist der Hensoldt AG, nicht seit vielen Jahren mit tatkräftiger Hilfe beigestanden und mir das Archiv der Firma jederzeit zugänglich gemacht hätte. Auch Frank Anschütz, Abt. PRM der Hensoldt AG, danke ich für seinen langjährigen Einsatz .

Die unerlässliche wissenschaftliche Beratung leisteten Rolf Riekher, Verfasser des Grundlagenbuches: Fernrohre und ihre Meister (Berlin 1990), dessen eingehende Stellungnahme und Überlegungen mich veranlassten, diese zu einem wesentlichen Teil (Bemerkungen zu Okularen) als eigenen Anhang beizufügen, Professor Dr. Wilhelm Heger auf dem Gebiet der Messinstrumente, Joachim Rienitz zum Fernglasbau. Dr. Hans Seeger danke ich, dass er die wichtige Mittlerarbeit leistete.

Dr. Hellmut Breithaupt, Geschäftsführer der Firma F. W. Breithaupt & Sohn, verdanke ich vielfältige Anregungen, ferner die Abbildung eines Instrumentes, an dessen Fertigstellung 1842 Moritz Hensoldt möglicherweise persönlich mitgewirkt hat.

Wesentliche Einblicke in die Kasseler Stadtgeschichte habe ich Roland Klaube vom dortigen Stadtarchiv, Sabine Köttelwesch und Sylvia v. Hilchen von der Universitäts-Bibliothek zu verdanken. In Saalfeld war es Dr. Dirk Henning, der mich mit vielerlei Hinweisen unterstützte, in Sonneberg immer wieder Waltraud Ross, Leiterin des dortigen Stadtarchivs. Wichtige Unterlagen verdanke ich auch Dr. Böhme vom Stadtarchiv Göttingen, Katharina Witter vom thüringischen Staatsarchiv Meiningen, Dr. Peter Gabrielsson vom Staatsarchiv Hamburg, Sylvia Goldhammer vom Frankfurter Institut für Stadtgeschichte, und Dr. Udo v. Waitz, Geschäftsführer der Zeche Hirschberg.

Günter Modrich, dem Vorstand der Hensoldt AG, danke ich für seine Ermutigung, das Büchlein nunmehr der Öffentlichkeit vorzustellen und für seine kritische Durchsicht .

Meinem Vetter Dieter Wulfekamp ein besonderer Dank dafür, dass er mich nach seiner Thüringen--Reise auf den Spuren unseres gemeinsamen Urgroßvaters mit schönen Fotos erfreute, von denen sieben hier eingefügt worden sind..

Und schließlich danke ich meinem lieben Mann, Norbert Belz, ohne dessen Geduld und Unterstützung ich gar nicht die Zeit gehabt hätte, diese Arbeit fertig zu bekommen.

Marigny, im April 2002 und im Februrar 2013

(Dr. Christine Belz-Hensoldt)

Das Unternehmen Hensoldt AG in Wetzlar, ein Tochterunternehmen der Zeiss Gruppe, konnte in diesem Jahr das Jubiläum ihres 150jährigen Bestehens feiern. Dies ist Anlass genug, den Blick zurück zu richten auf die Zeit der Industrialisierung und genauer, auf die Ursprünge der optisch-feinmechanischen Industrie hier in Deutschland.

Im vorletzten Jahrhundert war es ein guter Brauch, dass junge Männer nach erfolgreichem Abschluss ihrer Lehrjahre als fahrende Gesellen übers Land zogen, um bei unterschiedlichen Firmen ihrer Branche praktische Erfahrungen zu sammeln.

So auch unser Firmengründer Moritz Carl Hensoldt, der sich im Jahre 1841 nach Beendigung seiner Lehrzeit in Saalfeld/Thüringen auf Wanderschaft begab und unter anderem ab Mai 1842 bei F. W. Breithaupt mit Arbeiten zum Bau von geodätischen Instrumenten beschäftigt war.

Von dieser Station seiner Wanderschaft bis zum 20. März 1843 bestand zwischen Hensoldt und seinem Vater in Sonneberg ein reger Briefwechsel. Anlässlich eines Besuches in Marigny in Burgund berichtete mir die Ur enkeli n des Firmengründers, Frau Dr. Belz-Hensoldt, von 17 historischen Briefen ihres Ugroßvaters an dessen Eltern, die sich in ihrem Besitz befinden.

Читать дальше