Elena Poniatowska, que se inició como entrevistadora, se refiere a este género, y dice:

Hay entrevistas diversas. Algunas se realizan con la finalidad de obtener noticias, pero están las que sirven para hacer perfiles literarios, para retratar personajes a través de sus respuestas y también a través de narrar su entorno. Captar la esencia de una voz y la verdad más íntima de un personaje, ya sea público o anónimo, es hacer literatura más que periodismo.

Para otros, como Ricardo Piglia, «la entrevista es el género que con mayor precisión capta la experiencia fragmentada de la modernidad. Una forma abierta que recuerda la tradición del diario personal y que ha sido definida por Norman Mailer como el periodismo privado del escritor».

Para el Borges ya anciano, responder las preguntas de sus entrevistadores era una manera de prolongar su escritura, de decir aquello que ya no podría registrar en su obra y, a la vez, había en su actitud un componente afectivo, una pulsión de acercamiento a los demás. Buscaba interlocución, diálogo, quizá movido por la necesidad de sentir amistad, como él señalaba, «esa íntima pasión de los argentinos, pasión redentora».

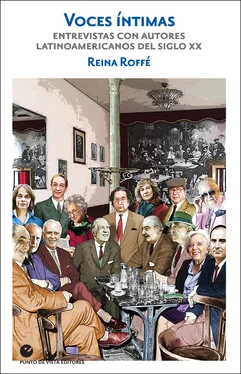

Siempre me gustó leer entrevistas y, obviamente, hacerlas. Un género periodístico que tiene por virtud elaborar piezas que se convierten en breves biografías o semblanzas, en memorias contra el olvido, en ensayos espontáneos, en fragmentos que emanan de lo más privado de cada uno. Testimonios de primera mano sobre la experiencia de una vida, de una vocación y, en estas páginas, acerca de las tensiones que genera el acto de escribir.

Ojalá que las que componen Voces íntimas resulten válidas, al menos, en alguno de estos sentidos y viertan atisbos de la literatura que se realiza en América Latina.

Alguna vez el ensayista Blas Matamoro hizo notar con acierto que los textos normalmente se leen. Las entrevistas, en cambio, también se oyen:

Tienen la palpitación de la palabra inmediata, incorregida, incorregible (…). El escritor puede protegerse de su escritura, pero está indefenso ante su habla. De ahí el encanto peculiar que ostentan los libros de carácter coloquial. No vienen del silencio donde surge la palabra memorable, sino del murmullo incesante (…), del infinito discurrir a voces que es la historia humana.

Reina Roffé

Sueño de sueños

Jorge Luis Borges

Esta entrevista es la versión completa de dos conversaciones

que mantuve con el autor argentino en el año 1982. Una de ellas

tuvo lugar en la ciudad de Chicago y la otra en Nueva York.

Jorge Luis Borges (Argentina, 1899-Suiza, 1986)

Desde su comienzo como poeta, con Fervor de Buenos Aires (1923), Luna de enfrente (1925) y Cuaderno San Martín (1929), Jorge Luis Borges fue objeto de panegiristas y detractores, produciendo siempre un fuerte impacto en el ambiente cultural argentino. La etapa de lúcido ensayista, que propició títulos como Evaristo Carriego (1930), Discusión (1932), Historia de la eternidad (1936), entre otros, revela las preocupaciones que son eje fundamental en su obra: la angustia metafísica; el sentido del tiempo, de la vida y del universo; el difuso límite entre realidad e irrealidad. Maestro del cuento fantástico, dio en Ficciones (1944), El Aleph (1949), El Hacedor (1960), El informe de Brodie (1970) y El libro de arena (1975) una nueva concepción del género, una lógica distinta en cuanto a lenguaje y forma. Tanto en su poesía como en su prosa supo combinar lo universal y lo auténticamente criollo, la fantasía y sus conocimientos excepcionales.

Yo preferiría pensar que, a pesar de tanto horror, hay un fin ético en el universo, que el universo propende al bien, y en ese argumento pongo mis esperanzas.

Jorge Luis Borges

Cierta vez usted dijo que sus cuentos preferidos eran «La intrusa», «El Aleph», «El Sur». ¿Sigue creyendo lo mismo?

No, ahora mi cuento preferido es «Ulrica». Ulrica es una muchacha noruega que está en un lugar muy culto, en York, lugar del todo distinto; en cambio, «La intrusa» transcurre en los arrabales de Buenos Aires, en Adrogué, en Turdera, y todo ocurre hacia 1890 y tantos; son incomparables ambos cuentos, yo creo que es mejor «Ulrica». Pero hay gente que dice que el mejor cuento mío, o quizás el único, es «Funes, el memorioso», que es un lindo relato que nació de una larga experiencia del insomnio. Yo vivía en el hotel de Adrogué, que ha sido demolido, trataba de dormir y me imaginaba ese vasto hotel, sus muchos patios, las muchas ventanas, los distintos pisos, y no podía dormir. Entonces surgió el cuento: un hombre abrumado por una memoria infinita. Ese hombre no puede olvidar nada y cada día le deja literalmente miles de imágenes; él no puede librarse de ellas y muere muy joven abrumado por su memoria infinita. Es el mismo argumento de otros cuentos míos; yo presento cosas que parecen regalos, que parecen dones, y luego se descubre que son terribles. Por ejemplo, un objeto inolvidable en «El Zahir»; la enciclopedia de un mundo fantástico en «Tlön, Uqbar, Orbis Tertius»; en «El Aleph» hay un punto donde se concentran todos los puntos del espacio cósmico. Esas cosas resultan terribles. Y he escrito un cuento, «La memoria de Shakespeare», que me fue dado por un sueño. Estaba en Europa, nos contábamos sueños María Kodama y yo. Ella me preguntó qué había soñado. Yo le dije: un sueño muy confuso del cual recuerdo una frase. La frase era en inglés: «I sell you Shakespeare’s memory». Después sentí que lo de vender estaba mal, ese trabajo comercial me desagradó, entonces pensé en una persona que le da a otra la memoria de Shakespeare o la que él tuvo unos días antes de morir. Ese cuento está hecho para ser un cuento terrible, un hombre que está abrumado por la memoria de Shakespeare, que casi enloquece y no puede comunicárselo a nadie porque Shakespeare lo ha comunicado mejor en su obra escrita, en las tragedias, en los dramas históricos, en las comedias y en los sonetos.

¿Entonces «Ulrica» es para usted su mejor cuento?

Según algunos amigos, es el único cuento que yo escribí; los otros se pueden considerar borradores de ese cuento, pero creo que es una exageración, vamos a admitir uno o dos más.

Ulrica da la impresión de ser una mujer irreal. Por otra parte, es autosuficiente y hasta parece que desdeña a los hombres.

¿Sí?

Usted, una vez, me dijo que el matrimonio era un destino pobre para la mujer. ¿Qué destino piensa que sería el apropiado?

Yo diría, en principio, que el matrimonio enriquecido con la infidelidad.

Volvamos a ponernos serios. ¿«El Golem» y «Límites» son sus poemas preferidos?

Bioy Casares me dijo que «El Golem» era el mejor poema mío, porque hay humor y en otros no. «Límites» corresponde a una experiencia que todo el mundo ha tenido y que quizás algunos poetas no la hayan expresado: el hecho de que cuando uno llega a cierta edad ejecuta muchos actos por última vez. Yo llegué a sentir eso. Ya era un hombre viejo y mirando la biblioteca pensé: cuántos libros hay aquí que he leído y no volveré a leer; y también la idea de que cuando uno se encuentra con una persona equivale a una despedida posible, ya que uno puede no verla más. Es decir, que estamos diciéndole adiós a las personas y a las cosas continuamente, y esto no lo sabemos.

¿Y a sí mismo también? El final de «Límites» es muy elocuente en este sentido.

Dice: «...espacio y tiempo y Borges ya me dejan», creo, ¿no? A mí se me ocurrió ese argumento hace como cuarenta años, entonces lo atribuí a un poeta imaginario montevideano que se llamaba Julio Gatero Haedo; en un principio el poema era de seis líneas, luego me di cuenta de que tenía mayores posibilidades y surgió «Límites», que contiene la misma idea: «Para siempre cerraste alguna puerta / y hay un espejo que te aguarda en vano; / la encrucijada te parece abierta / y la vigilia, cuadriforme Jano».

Читать дальше