И жить готов хоть миллионы лет.

И кажется, что счастье бесконечно,

что вечен этот яркий тёплый свет,

что вниз, как сорванец, летит беспечно.

А неудачи, за стволами прячась,

тебя из вида не теряя, ждут,

когда восторг неведомо откуда

вдруг оборвёт стремительный свой путь.

Когда споткнёшься – одиночество под ноги

тебе подбросит новая судьба.

И загудят в задумчивой тревоге

ночами телеграфа провода.

Когда друзей терять ты будешь, ночью

ты у окна бессонно простоишь.

И женщина, прикрывши дверь, уходит —

навстречу шли, да видно разошлись…

Но всё равно, судьбы своей не зная,

я настоящее без ропота приму,

когда восторг неведомо откуда

ворвётся неожиданно в судьбу.

Когда восторг неведомо откуда…

Не предрекая боли флейты,

не сетуя на медленную синь,

я предпочту из книг, из музыки, картин —

лицо зеркал, где волосы от ветра.

Шары от сквозняков на влажные паркеты.

Под солнцем плавится забытый пластилин…

О, разреши мне, Бог и властелин,

увидеть в зеркале ожившие портреты!

Но открывая слой за слоем,

как перелистывая мокрые страницы,

твои глаза – зелёные синицы —

из амальгамы просятся на волю…

И отпустила зеркало стена.

В осколках больше нет ни света, ни лица.

То ли снег уж не тот,

то ли стянуто пошлостью тело.

То ли ходит в мозгах

из больничной палаты Ньютон.

Отыскать бы у Бога архив

и найти своё тощее «Дело»

в серой папке с тесёмками

новеньких красных шнурков.

И узнать приговор:

отчего я живу так нелепо,

приглашая в дома

бесконечные сонмы невзгод?

Вот уже на столе

не хватает ни рюмок, ни хлеба,

а удача давно

не садится за праздничный стол.

Может быть, на вокзале сидит

в ожиданьи билета

среди спящих людей,

с равнодушно усталым лицом.

Или в тесном салоне

летящего лайнера где-то,

потому что пурга

занавесила аэродром.

Или, может, она

у огня, у тепла, у уюта,

где притушенный глаз

и мурчанье седого кота,

повторяет стихи

из прошедшего века поэта.

И гранит на стекле

ювелирные пальмы зима.

Или, может, она

всё не может покинуть ту лодку,

где смеётся вода

и притворно девчонки визжат…

Самолёт высоко

разрезает земли оболочку.

И поддатые ангелы

с неба меня матерят.

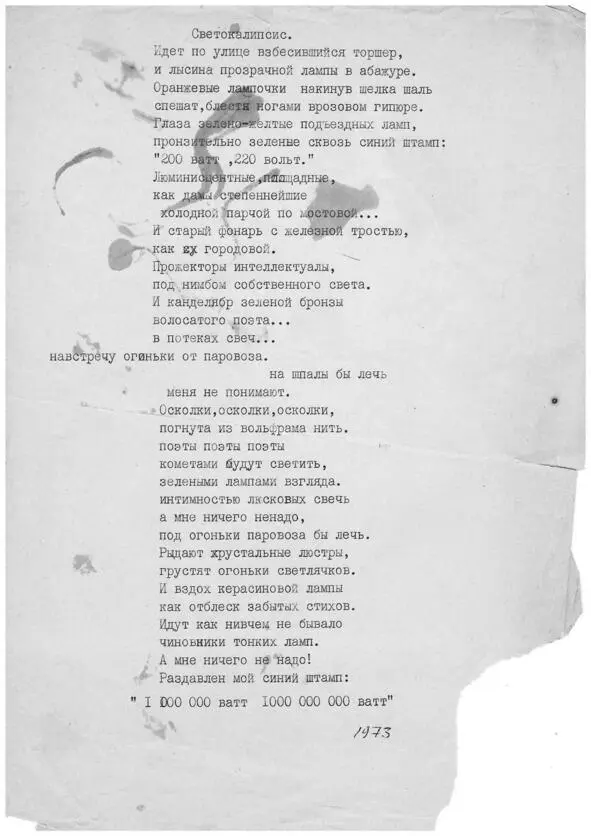

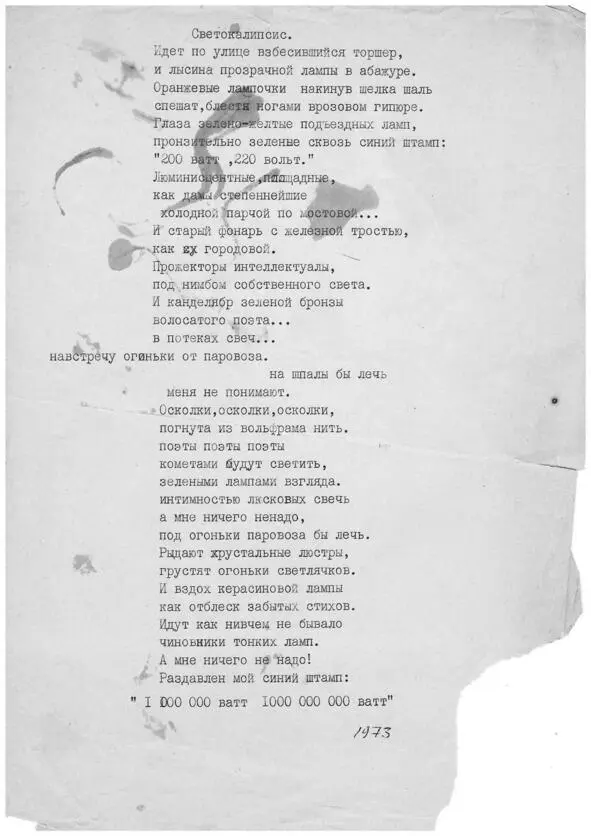

Идёт по улице

взбесившийся торшер,

и лысина прозрачной лампы в абажуре.

Оранжевые лампочки,

накинув шёлка шаль,

спешат,

блестя ногами в розовом гипюре.

Глаза зелёно-жёлтые подъездных ламп

пронзительно зелёные

сквозь синий штамп:

«200 ватт, 220 вольт».

Люминесцентные, площадные,

как дамы степеннейшие, дорогие —

холодной парчой по мостовой…

И старый фонарь с жёлтой тростью —

как городовой.

Прожекторы – интеллектуалы

под нимбом собственного света.

И канделябр зелёной бронзы

волосатого поэта в потёках свеч…

Навстречу – огоньки от паровоза.

На шпалы бы лечь…

Меня не понимают…

Осколки, осколки, осколки…

Погнута из вольфрама нить.

Поэты, поэты, поэты

торшерами будут светить.

Зелёными лампами взгляда.

Интимностью ласковых свеч.

А мне ничего не надо —

под огоньки паровоза бы лечь.

Рыдают хрустальные люстры.

Грустят огоньки светлячков.

И вздох керосиновой лампы —

как запах забытых стихов.

Идут, как ни в чем не бывало,

чиновники тонких ламп.

А мне ничего не надо!

Раздавлен мой синий штамп:

«1000 вольт. 100 000 ватт».

Вам о любви набаюкать надо бы.

Да в глотке звук шершав, как тёрка.

Вам о нежёночке бы вполголоса.

Но стою, освещённо-немой,

под прицельным молчанием Вашего холода.

Для Вас, по-хорошему, слово бы вычеканить

блестящей, бронзовой безделушечкой.

Но профиль в окне чеканится.

«Душно, – молчу я. – Душно».

А что я ещё умею,

никчёмный, наполненный строчками?!

Ну, хотите, и я раскрою

зрачки своего голоса?!

Но во мне постепенно сгорают деревья.

Пустыня – как тело припала к земле.

Но во мне снимают грим актёры,

оставляя усталость на вечернем лице.

Читать дальше

![Вадим Федоров - Шестой Ангел. Полет к мечте. Исполнение желаний [litres]](/books/426692/vadim-fedorov-shestoj-angel-polet-k-mechte-ispolne-thumb.webp)