Рис. 358. Дополнительные измерительные цепи для настройки задающего генератора

Колебательный контур L4C20 усилителя мощности настраивай в резонанс с частотой генератора в такой последовательности. Антенную катушку L5 нагрузки на резистор сопротивлением 75 Ом, соответствующий сопротивлению излучения настроенной антенны. Параллельно этому резистору подключи такую же измерительную цепь, какую ты подключал к одному из плеч катушки L3, но с миллиамперметром на ток 1 мА. В момент настройки контура L4C20 в резонанс с частотой генератора показание прибора должно быть максимально.

Настраивая контуры L2C13 и L4C20, роторы подстроечных конденсаторов C13 и С20 вращай отверткой, изготовленной из органического стекла, эбонита или другого диэлектрического материала.

Симметричность работы выходных транзисторов проще всего определить, сравнивая постоянные напряжения на резисторах R26 и R27. При одинаковых коллекторных токах обоих транзисторов эти напряжения равны. Если они не равны, то замени транзисторы V7 и V8 другими с одинаковыми параметрами.

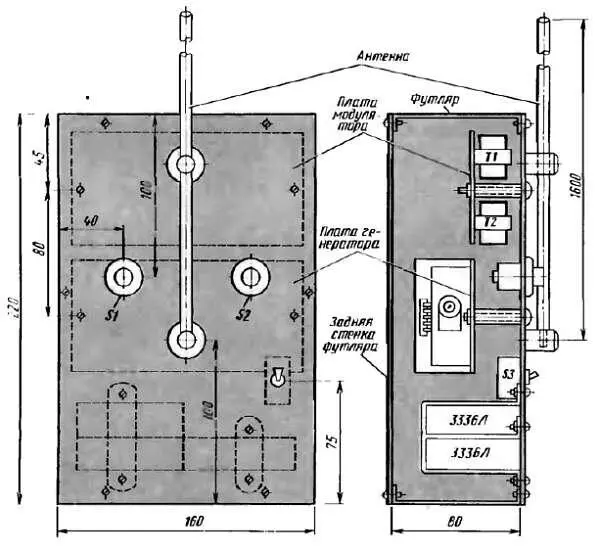

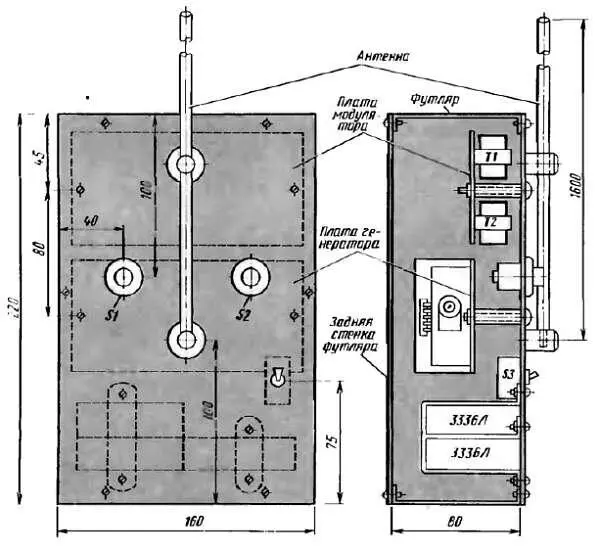

Все элементы передатчика, включая антенну, кнопки управления, батарею и выключатель питания, укрепи на лицевой панели его футляра (рис. 359) и соедини многожильными изолированными проводниками.

Рис. 359. Монтаж передатчика в футляре

Эту панель вырежь из листового алюминия толщиной 1,5–1,8 мм. Отверстия в панели сверли с учетом размеров деталей. Если у тебя не окажется подходящих кнопок, замени их тумблерами. Плату задающего генератора с усилителем мощности и плату модулятора крепи к панели на трубчатых стойках длиной 30–35 мм, а батарею питания (три батареи 3336Л) с помощью жестяных хомутов.

Антенна передатчика отрезок толстой медной проволоки, алюминиевой или латунной трубки длиной 1,6 м. Опорами антенны служат стойки. Нижняя стойка является одновременно контактной, соединяющей антенну с катушкой связи L5 выходного каскада передатчика. Верхняя стойка только удерживает антенну в вертикальном положении; ее надо выточить из изоляционного материала. Вообще же антенну желательно сделать разборной из четырех колен длиной по 40 см, соединяющихся подобно коленам удилища с помощью втулок или вкладышей. Разумеется, соединительные детали должны обеспечивать надежные контакты и прочность антенны в целом.

Футляр передатчика — алюминиевая коробка по размерам передней панели и глубиной 75–80 мм. Если у тебя найдется металлическая коробка подходящих размеров, ее также можно использовать в качестве футляра, изменив соответственно размеры передней панели, но сохранив на ней то же размещение деталей.

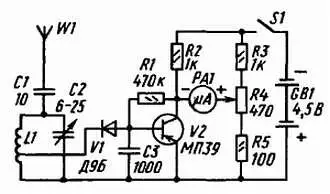

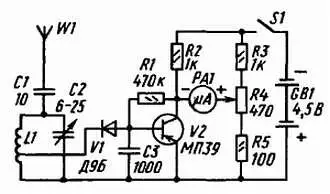

Для проверки работы передатчика в целом тебе придется собрать еще один измерительный прибор — индикатор напряженности поля, схема которого показана на рис. 360.

Рис. 360. Индикатор напряженности поля

Это тоже детекторный приемник, но с транзисторным усилителем постоянного тока, на выход которого включен по схеме измерительного моста микроамперметр РА1. Индикатор питается от батареи 3336Л. Его контурная катушка L1, конденсатор настройки С2 и детектор V1 точно такие же, как в резонансном волномере. Детектор подключи к третьему витку катушки, считая от нижнего конца. Транзистор с коэффициентом передачи тока h 21Э не менее 60; микроамперметр на ток 100–500 мкА. Переменный резистор R4 служит для установки стрелки микроамперметра на «нуль» перед началом измерений. Антенна прибора — отрезок медной или латунной проволоки диаметром 2,5–3 мм длиной 50–60 см. Градуируй прибор с помощью УКВ сигнал-генератора.

Индикатор напряженности поля должен быть переносным, чтобы можно было измерять поле в различных точках вокруг антенны передатчика. Что же касается его конструкции, то она может быть произвольной. Важно лишь, чтобы футляр был металлическим, выполняющим роль экрана. Иначе сигналы передатчика могут попадать на колебательный контур, минуя антенну, и показания прибора могут быть ошибочными.

При точной настройке контура индикатора на несущую частоту передатчика стрелка микроамперметра должна отмечать незначительные, но все же заметные показания. По мере улучшения настройки выходного каскада передатчика и согласования с ним антенны микроамперметр индикатора должен показывать увеличивающийся ток, что свидетельствует о повышении мощности радиоволн, излучаемых антенной передатчика. При этом положение человека, производящего измерения, по отношению к антенне индикатора напряженности поля не должно изменяться. В противном случае показания прибора будут «плавающими».

Читать дальше

![Виктор Борисов Юный радиолюбитель [7-изд] обложка книги](/books/68136/viktor-borisov-yunyj-radiolyubitel-7-izd-cover.webp)

![Виктор Суворов - Выбор [Новое издание, дополненное и переработанное]](/books/104262/viktor-suvorov-vybor-novoe-izdanie-dopolnennoe-i-thumb.webp)

![Виктор Суворов - Контроль [Новое издание, дополненное и переработанное]](/books/116207/viktor-suvorov-kontrol-novoe-izdanie-dopolnenno-thumb.webp)

![Виктория Борисова - Буду с тобой самым нежным! [СИ]](/books/147200/viktoriya-borisova-budu-s-toboj-samym-nezhnym-si-thumb.webp)

![Виктор Суворов - Аквариум [Новое издание, исправленное и переработанное]](/books/405026/viktor-suvorov-akvarium-novoe-izdanie-ispravlenn-thumb.webp)