Сын Веселовского Борис в Татариновке

С.Б. Веселовский не боялся открывать новые области знания. Одним из первых он стал серьезно писать о топонимике и антропонике в исторических исследованиях, осуществил целую серию работ по генеалогии, когда сама эта наука была почти под запретом. В частности, реконструировал историю дворянского рода Пушкиных, предков великого поэта. Вместе с тем ученый писал и о современном ему сельском хозяйстве. Разнообразие его интересов удивительно.

В его жизни были непонятные «застои» и «водопады». Он мог несколько лет не подавать признаков научной жизни, а затем опубликовать серию блестящих работ.

В 1947 году появляется монография «Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси», после выхода которой Веселовский уже не выступал публично, хотя и не переставал писать «в стол». Через год его причислят к «буржуазным объективистам». Это были своеобразные двойники «космополитов», чтобы никто в Стране Советов не подумал, что начавшаяся кампания – обыкновенный и даже государственный антисемитизм.

Самопровозглашенное одиночество Веселовского было непростительно ни в научной, ни в общественной среде. Критика, которая обрушилась на него с выходом в свет книги о феодальном землевладении, стала индикатором неприятия личности ученого. Самое страшное обвинение некоего А. Кротова, публично высказанное в адрес С. Б. Веселовского, выглядит по истечении времени – вот уж в самом деле «неисповедимы пути Господни»! – как совершеннейшая правда: «Читая книгу С. Б. Веселовского, трудно поверить, что ее автор – советский ученый».

Кто же вы. Степан Борисович? С кем вы? Почему себе позволяете? Такие вопросы могли возникать и, наверно, возникали в головах его коллег. Тот, кто его любил, домысливал свое, кто не любил – приписывал разное. И те, и другие гадали.

Дневник открыл многое в понимании личности ученого. Говорят, время влияет на сознание, и нередко этим объясняют неблаговидные поступки человека. На обычных людей время, то есть общественно значимые мифы и символы, пронизывающие плоть хронотопа, действительно влияют, и потому говорят даже: из времени «не выпрыгнешь». Веселовский был человеком, способным преодолевать эти границы, он умел жить в собственных пределах времени и пространства – мыслящим, свободным и совершенно одиноким.

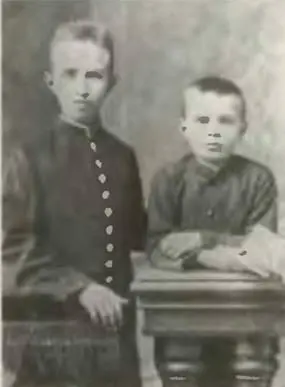

Любопытно, что в сознании поколений историков С.Б. Веселовский навсегда остался «стариком». На всех почти его книгах – фотография автора: подслеповатый, в очках, с острыми скулами и резкими чертами заостренного лица, выражающего проницательность и ум. Меньше всего в его уже немолодом лице радости, следов прежней лихости, и уж совсем невозможно допустить, что оно когда-то было молодым, влюбленным и страстным. А.А Зимин, например, рассказывая о том, что в двадцатые – тридцатые годы Веселовский много работал, пишет: «Это был старик с подслеповатыми глазами, любивший в своей жизни только книжные и архивные полки и не замечавший ничего вокруг себя». Да, именно таким запомнил Зимин ученого, но это было много позже, а в двадцатые годы Веселовский был человеком средних лет, полным сил и совсем не похожим на «старика», круг интересов которого замыкался бы книжными или архивными полками. Это проговорка и не Зимина, а в его лине – всей исторической науки шестидесятых – восьмидесятых годов XX столетия. «Стариком» представляют его и в современной историографии.

Дневник производит настоящую революцию в понимании личной жизни историка. Возникает, выражаясь языком постмодерна, деконструкция, но не текста, а существующего стереотипа.

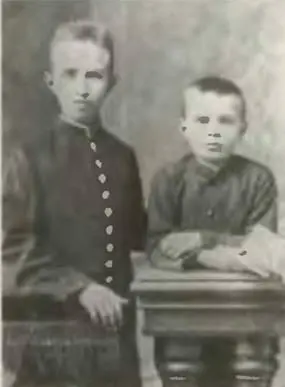

Степан, будущий историк, со своим старшим братом Костей. 1880-е годы

Кажется, читатель уже вправе потребовать от меня рассказать о самом дневнике.

После смерти ученого в 1952 году дневник некоторое время сохраняла его вторая жена Ольга Александровна, урожденная Бессарабова (с первой женой, Еленой Евгеньевной, урожденной Сифферлен, С.Б. Веселовский развелся около 1928 года). Ольга Александровна передала дневник на хранение Борису Степановичу, сыну Веселовского (1903-1983), который хранил его у себя дома. Теперь он находится в семейном архиве сына Бориса Степановича Константина.

Что такое дневник? Почему человек начинает его вести? Можно ли сказать, что дневник всегда «для себя»? А если не для себя, то для кого? Видимо, в самом этом жанре заключена какая-то тайна человеческого существования, потому что в каждом конкретном случае чаше всего приходится иметь дело с немотивированной сферой душевной жизни человека.

Читать дальше