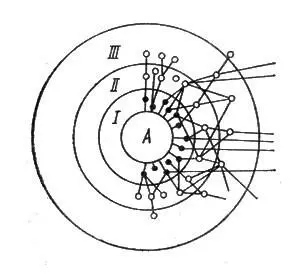

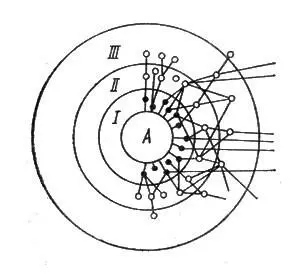

Рис. 15. Схема консорции (по: [Мазинг, 1966]). А — ценопопуляция вида-автотрофа, которая снабжает консорцию энергией; I, II, III — концентры, соответствующие трофическим уровням фитофага, зоофага первого и второго порядков. Кружки — отдельные виды, линии — потоки энергии, переходящей с одного трофического уровня на другой

Консорция, таким образом, — это основной кристалл жизни, где поглощенная хлорофиллом солнечная энергия растекается по другим трофическим уровням. Тем не менее следует быть весьма осторожным при выделении консорции, так как далеко не все организмы разбиваются по отдельным консорциям и значительное их число входит одновременно в несколько консорций, так как насекомые-фитофаги могут переключаться на поедание листьев другого растения, не говоря уже о хищниках-зоофагах, ниша которых охватывает много видов, или о птицах, которые летают не только из одного сообщества в другое, но и мигрируют с континента на континент во время своих далеких сезонных перелетов. Поэтому акцент на замкнутость и отграниченность консорций вновь вернул бы нас в русло организмистской парадигмы. Консорции образуют свой, особый биоценотический континуум, который более сложен, так как наряду с горизонтальной непрерывностью — перекрытием популяций на каждом трофическом уровне — возникает еще и вертикальная, а точнее, "диагональная" непрерывность, так как популяции высших трофических уровней могут быть связаны с несколькими популяциями низшего уровня. В результате этого возникают не какие-то легко устанавливаемые цепи питания, а скорее, сети питания, когда проследить судьбу энергии, накопленной популяцией автотрофа, бывает не особенно легко. Перераспределение энергии на высших трофических уровнях во многом случайно, и, скажем, трудно точно предугадать, съест ли кузнечика, питавшегося листьями пырея ползучего, один из видов птицы, или он станет жертвой болезни и, умерши, пищей для редуцентов.

Таким образом, вынесенное в заголовок сравнение с кристаллами должно восприниматься с осторожностью и по аналогии с рассмотренными в одной из следующих глав (12) представлениями Браун-Бланке об ассоциациях как о ядрах, вокруг которых расположены перекрытые периферические части, видимо, можно построить представления о консорциях, где уровень облигатности, т. е. привязанности к консорции, падает по мере перехода от первого концентра фитофагов к более высоким концентрам зоофагов первого и других порядков. Таким образом, биоценоз функционирует не как совокупность более или менее автономных консорций, а как их блок, весьма тесно связанный со смежными звеньями биоценотического континуума.

Глава 10. Солнечные комбинаты и химические перпетуум-мобиле (Функция растительных сообществ)

Понять функцию фитоценоза в отрыве от прочих компонентов экосистемы практически невозможно, так как большинство связей в растительном сообществе проходит либо через среду, либо определяется гетеротрофными компонентами — животными и микроорганизмами.

Тем не менее будет полезным сказать хотя бы несколько слов о функции растительного сообщества и ее месте в функции экосистемы, памятуя, что из двух ее основных сторон — фиксации солнечной энергии и кругооборота минеральных элементов, воды, углекислого газа и кислорода — первая еще в какой-то мере автономна, а вторая целиком зависит от деятельности гетеротрофных компонентов экосистемы.

Сообщество растений — это истинный солнечный комбинат: на каждый сантиметр поверхности Земли ежегодно падает гигантское количество энергии — в среднем около 55 ккал солнечной энергии, но лишь сравнительно небольшая часть этой энергии (в зависимости от благоприятности остальных условий она может варьировать в интервале от 1 до 0,05%) связывается растениями в результате фотосинтеза в органическое вещество, из которого состоит тело растения. Существование сложной структуры с дифференцированными в отношении светового ресурса нишами ценопопуляций обеспечило солнечным комбинатам из сосудистых растений преимущество по сравнению с растительностью мезозоя, которую формировали бессосудистые голосеменные, плауны и хвощи.

В лесах с развитыми ярусами подлеска, кустарников и трав общая площадь листовой поверхности на каждый 1 м 2почвы составляет 4-6 м 2, причем в этой массе содержится до 4 г хлорофилла. В среднем 1 г хлорофилла связывает в год около 1000 ккал солнечной энергии, что соответствует примерно 0,5 кг сухого органического вещества.

Читать дальше