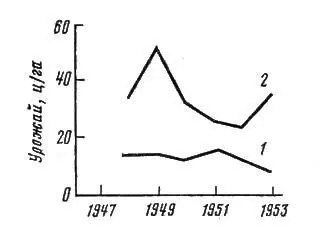

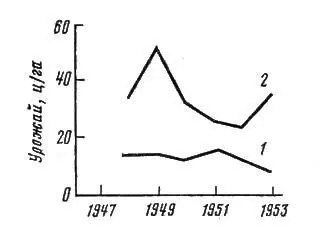

Амплитуда колебаний продуктивности сообщества — весьма характерный признак его функции. Обычно чем меньше продуктивность сообщества зависит от климата (т. е. чем больше оно связано с питанием за счет грунтовых вод), тем амплитуда колебаний меньше. На рис. 14, составленном по данным Г. С. Сабардиной, показаны кривые изменения двух характерных сообществ для лесной зоны европейской части СССР, и нетрудно видеть, что постоянно связанный с грунтовыми водами черноосочник в меньшей степени зависит от колебаний климата, и потому его урожайность меняется от года к году довольно незначительно. Суходольный луг, напротив, связан с сухими почвами, которые увлажняются в основном только за счет атмосферных осадков. По этой причине его урожайность следует за количеством осадков в вегетационный период и в разные по климату годы сильно меняется.

Рис. 14. Разногодичные колебания урожайности двух луговых сообществ лесной зоны (по: Сабардина, 1955). 1 – черноосочник; 2 — суходольный луг

Таким образом, колебания климата в разные годы бывают столь велики, что далеко не всегда стабилизирующие механизмы могут обеспечить высокий выход фитомассы. По этой причине нарастание стволов деревьев происходит с неодинаковой скоростью год от года и разным оказывается урожай сенокосов или пастбищ. В этом случае фактором стабилизации может оказаться и человек, который, организуя полив и удобрение, часто делает продуктивность сообществ вполне автономной по отношению к погодным условиям.

Глава 9. Кристаллы жизни (Консорции)

С самых первых строк книги и едва ли не в каждой главе мне приходится вновь и вновь говорить об условности понятия "фитоценоз" и невозможности представить его в отрыве от абиотической среды и от гетеротрофных компонентов, Однако такой удел фитоценологии — помнить о том, что ее объект лишь относительно автономен or. всей совокупности компонентов экосистемы. И тем не менее эта глава книги специально посвящена вопросу, который, строго говоря, не является фитоценотическим, — но традиционно (вследствие того что в его разработку внесли большой вклад Л. Г. Раменский и наши современники В. В. Мазинг и Т. А. Работнов) помещается в учебники по фитоценологии. Это вопрос о консорции, которую Л. Г. Раменский с присущей ему красочностью определял как совокупность организмов, связанных единством судьбы.

Консорция — это популяция автотрофного растения вместе со всеми его спутниками. К консорции относятся сопровождающие автотрофное растение (связанные с корнями) микоризные грибы, ризосферные (обитающие вокруг корней) микроорганизмы, различные симбиотрофы, подобные клубеньковым бактериям бобовых, фитофаги, поедающие это растение, и зоофаги, питающиеся фитофагами, живущими за счет энергии, накапливаемой популяцией автотрофа.

Но связи организмов внутри консорции не только энергетические, не все организмы одной консорции являются звеньями цепей питания. Т. А. Работнов подчеркивает, что внутри консорции связи могут носить и квартиранский (топический) характер (например, эпифиты, которые селятся на стволах деревьев, но не используют живых тканей для питания). Консортами являются насекомые и другие животные, осуществляющие опыление и перенос плодов (не всегда при этом они питаются теми растениями, которым оказывают услуги). Наконец, консорты могут, кроме чисто энергетических связей, быть связаны с автотрофным растением еще и побочными каналами — через влияние выделений метаболитов паразитных организмов и т. д.

Число видов-консортов может быть значительным. Так, В. В. Мазинг для консорции березы пушистой указывает 91 вид паразитных и 36 микоризообразующих грибов, 46 эпифитных лишайников, 7 видов эпифитных мхов-печеночников, 16 видов листостебельных мхов, 8 видов клещей, 574 вида насекомых, 8 видов птиц, 9 видов млекопитающих — всего 803 вида, и это не считая "мелкоты" (микроорганизмов) — бактерий, водорослей, актиномицетов.

Существуют, разумеется, и менее сложные консорции, особенно у плаунов и хвощей. Но, как правило, в составе консорции — сотни организмов, которые используют различные органы афтотрофов (надземные и подземные, цветки и семена, всходы, взрослые и угнетенные особи и т. д.).

На рис. 15 показана схема строения консорции по В. В. Мазингу, который представляет эту совокупность организмов как концентрическую фигуру из нескольких концентров, по-разному удаленных от автотрофного растения, являющегося источником энергии.

Читать дальше