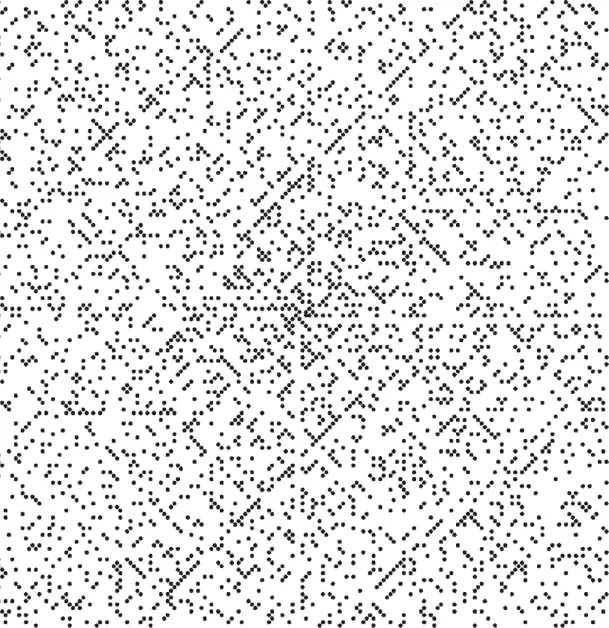

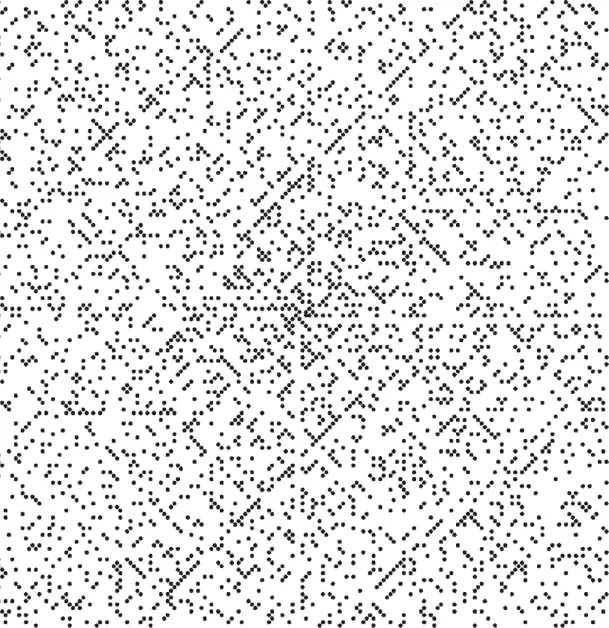

И действительно, если рассматривать простые числа по одному или маленькими группами, создается ощущение, что закон им не писан. Но если взглянуть на все их множество, в нем, словно в гигантском косяке рыб или стае скворцов, начинает проявляться невидимый вблизи уровень организации. Одно из самых любопытных открытий в области простых чисел было сделано случайно, и мы уже упоминали о нем в предисловии. Произошло это в 1963 году. Заскучав на какой-то лекции, польский математик Станислав Улам начал рисовать на листке бумаги. Он записывал числа в клетки по квадратной спирали, поставив в центре единицу, виток за витком. Затем он обвел кружками все простые числа и обратил внимание на одну странность: по некоторым из диагоналей спирали, а также по нескольким горизонтальным и вертикальным линиям простые числа выстроились необычно густо. Спирали большего размера, построенные с помощью компьютеров и содержащие десятки тысяч чисел, демонстрируют ту же удивительную закономерность. Насколько можно судить, она сохраняется и дальше, какую бы огромную спираль нам ни вздумалось построить.

Часть из таких “плотных” линий спирали соответствует определенным формулам в алгебре, которые, как мы знаем, дают высокий процент простых чисел. Самая известная из них найдена Леонардом Эйлером и названа в его честь. Многочлен Эйлера n 2 + n + 41 выдает простые числа для всех значений n от 0 до 39. Например, при n = 0, 1, 2, 3, 4 и 5 получаем соответственно 41, 43, 47, 53, 61 и 71. При n = 40 формула дает (не простое) число 41 2, но при более высоких значениях n продолжает и дальше с завидной частотой выдавать простые числа. Есть и другие похожие формулы, обладающие этим не совсем понятным свойством порождать большое количество простых чисел. Математики продолжают дискутировать по поводу значения закономерностей в спирали Улама и их связи с нерешенными задачами, такими как проблема Гольдбаха, гипотеза о числах-близнецах и гипотеза Лежандра (согласно которой между квадратами двух последовательных натуральных чисел всегда есть простое число). Бесспорно одно: спираль Улама наглядно демонстрирует, что закономерность существует и что, несмотря на кажущуюся беспорядочность распределения простых чисел, они следуют каким-то общим правилам, регулирующим их появление в больших группах.

Спираль Улама.

Самая полезная из известных теорем о распределении простых чисел так и называется – “теорема о распределении простых чисел” – и по праву считается одним из величайших достижений в теории чисел. Если в двух словах, она гласит, что при любом достаточно большом числе N количество простых чисел, меньших N, приблизительно равно N , деленному на натуральный логарифм N . (Натуральный логарифм числа x – это показатель степени, в которую нужно возвести число e , равное 2,718…, чтобы получить x .) Определить, где именно находится следующее простое число, по этой формуле невозможно, зато она дает довольно точное представление о том, как много в заданном интервале простых чисел, при условии что он достаточно велик.

В отличие от теоремы Евклида о бесконечности множества простых чисел, которую, как мы видели, можно доказать за минуту простыми словами, на доказательство теоремы о распределении простых чисел ушло целое столетие. Впервые, в 1792 или 1793 году, закономерность заметил немец Карл Гаусс, еще подростком, а спустя несколько лет, независимо от него, – француз Адриен-Мари Лежандр. Математики, конечно, уже давно знали, что интервалы между простыми числами увеличиваются с ростом значений, но после того, как во второй половине XVIII века были опубликованы расширенные таблицы простых чисел и более точные логарифмические таблицы, поиски конкретных формул, описывающих это уменьшение плотности, оживились. Гаусс и Лежандр обратили внимание, что плотность простых чисел близка к величине, обратно пропорциональной логарифму. Дальнейшее важное развитие эта работа по поиску функции распределения получила в трудах русского математика Пафнутия Чебышёва в период с 1848 по 1850 год. Но самый важный прорыв произошел в 1859 году, когда немец Бернхард Риман опубликовал свою статью “О числе простых чисел, не превышающих данной величины” (единственную его статью на данную тему). На восьми страницах ученый изложил свое предположение, позже названное гипотезой Римана, которое по сей день будоражит умы математиков, пытающихся его доказать. Считается, что Давид Гильберт как-то сказал: если ему суждено будет заснуть на тысячу лет, первое, чем он поинтересуется после пробуждения, – доказана ли уже гипотеза Римана. В своей книге о теории, на которой основано предположение Римана, американский математик Гарольд Эдвардс пишет:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу