Имелся в Водлозерье и несколько иной обряд лечения золотухи. Исполнялся он не с утра, а после захода солнца (То же, л. 193). Поэтому и печь для лечения протапливали к вечеру. Воду в печь не плескали, но докрасна накаляли ножницы (для девочек) или нож (для мальчиков). Знахарка, произнося заговор, то и дело дула на ножницы или нож, чтобы тепло попадало в ухо больного. Каждый раз, отчитав заговор, она трижды крестила ухо этим магическим предметом. Сначала заговаривалось трижды правое ухо, потом – столько же раз левое. Способ этот считался весьма эффективным в том случае, когда знахарка оставалась ночевать в доме больного. Еще перед началом лечения дверь закрывали на крючок, благословясь, и до утра крючок не снимали. Если же знахарке нужно было уйти домой, ее выпускали по завершении обряда, а дверь на крючок не закрывали. Обитатели дома до восхода солнца тоже не должны были выходить на улицу, чтобы не пропало действие магического обряда.

Знахарка Л. Н. Сухова использовала свой собственный прием лечения золотухи, в котором два вышеописанных способа как бы объединялись (АНПВ, № 2/77, л. 1; АНПВ, № 2/73, л. 17; НАКНЦ, ф. 1, оп. 6, д. 628, л. 44). Она тайно до восхода солнца набирала воду, так, чтобы никто не видел. В сосуд с водой на шестке печи клала нож и произносила над ним слова заговора. Затем заговоренную воду плескала на угли в печи и навевала тепло в уши младенца белым платком. После этого она прикладывала нож к голове младенца у правого уха и начинала его перекладывать по волосам, не отрывая от головы, до левого уха, приговаривая: «Гори, золотуха, от правого уха до левого уха».

Очень похожими были ритуальные действия при лечении золотухи у знахарки Колмогоровой из Куганаволока: печь истопить, трубу закрыть, на шесток поставить блюдце с водой, а в воду – нож, слова говорить в воду, водить ножом по блюдцу крест-накрест три раза, уши крестить три раза ножом. К золотушному младенцу ей требовалось трижды сходить на дом (ФА ИЯЛИ, № 3298/14).

В наши дни старинные способы лечения золотухи практикуются в несколько модернизированном виде. В частности, знахарки позволяют себе лить воду для получения горячего пара на разогретую поверхность кухонной плиты или электрической плитки, установленной у открытого душника печи, а воду плескать на плиту или плитку из чашки.

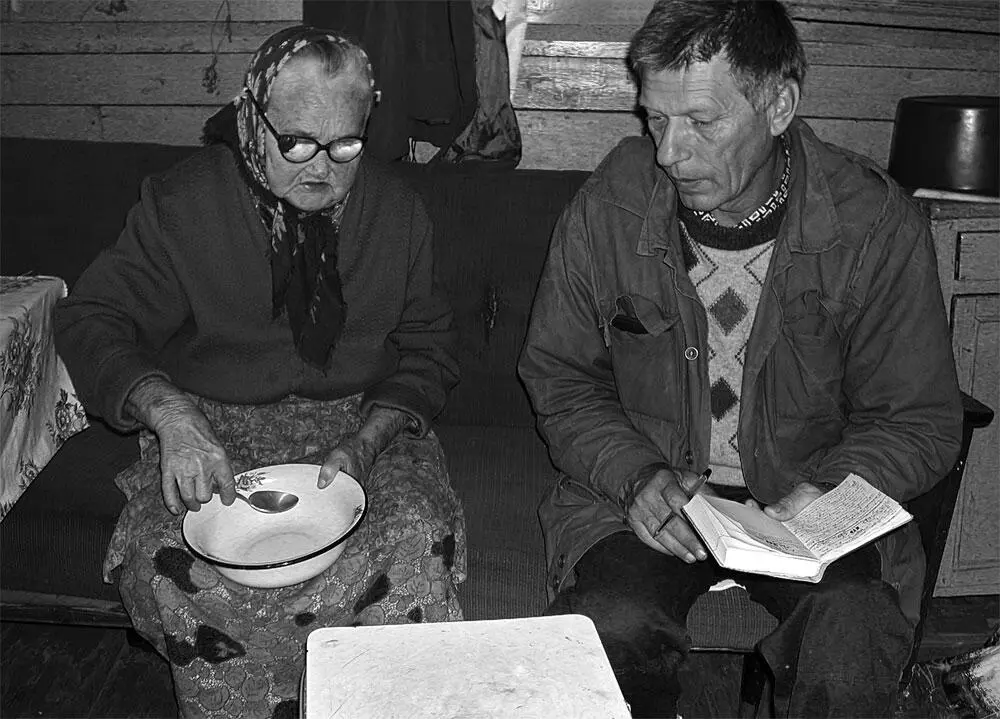

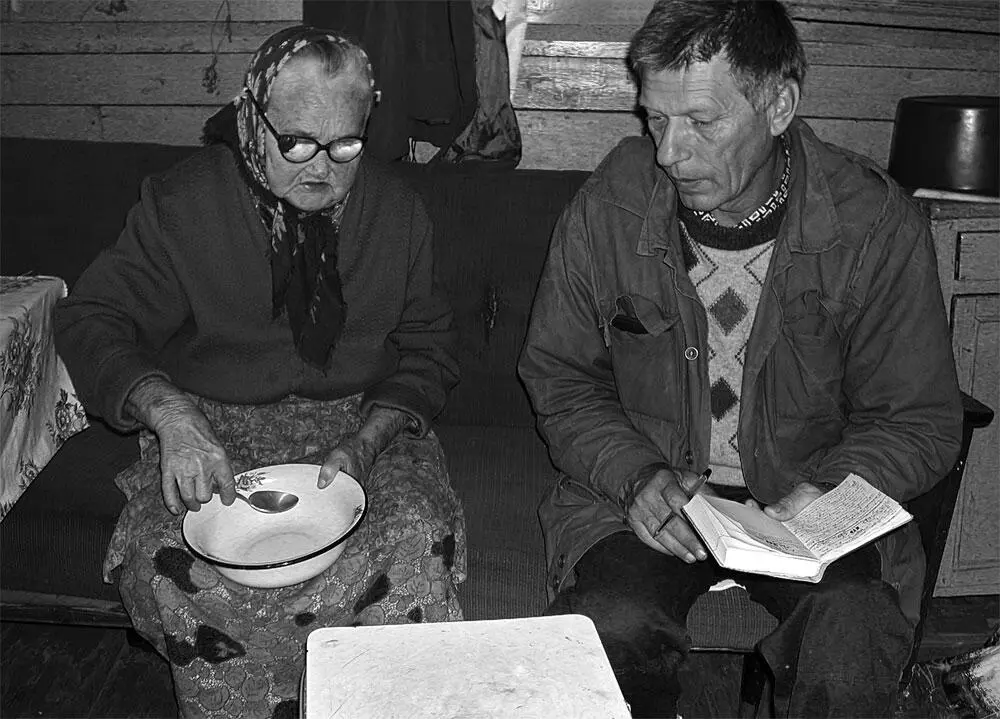

Сухова Л. Н., знахарка, одна из последних повитух Водлозерья, рассказывает автору о заговаривании воды для лечения болезней младенческого возраста (д. Куганаволок, 2002 год). Фото Дж. Фудживара

В тех случаях, когда знахарка для заговаривания золотухи не могла явиться к больному лично, она заговаривала у душника печи или кухонной плиты грудное молоко матери, которым та потом дома сама смазывала ухо ребенка (Там же, д. 628, л. 54). Допускалось также заговаривание растительного масла, в котором сначала кипятили золотое кольцо. Этим маслом мазали младенцу уши изнутри. Водлозеры также практиковали общеупотребительный в России способ лечения золотухи с помощью золотой серьги, которую ребенок постоянно носил в ухе. Вот только способ этот применялся мало, поскольку золотые серьги среди водлозеров были большой редкостью (Там же, д. 628, л. 44, 61). Материалов, свидетельствующих о том, что золотуху лечили мочой ребенка или его матери, закапывали такую мочу в глаза и уши больного, а при изъязвлениях привязывали к пораженным местам требуху животных, автор в Водлозерье не выявил.

Водлозеры верили, что с грыжами и золотухой, даже если их не лечить, младенец может выжить, хоть и будет мучаться, но от родимца без лечения он непременно умрет. « Испугом » эту болезнь называли иногда на том основании, что обнаруживалась она после действительно случившегося испуга. Поэтому младенческий надрывный крик никогда не пытались прекратить грозным окриком, а при спящем ребенке не производили громкого внезапного шума. Не хлопали резко входной дверью, не бросали с грохотом к печи охапку дров (Там же, д. 628, л. 47–48). Особенно строго эти нормы домашнего быта выдерживались до достижения младенцами трехмесячного возраста (Там же, л. 8). Водлозеры, имевшие опыт работы в больнице, эту болезнь иногда называют детским параличом, изредка – менингитом (АНПВ, № 1/85, л. 5–6). Но под общим народным названием «родимец» могло скрываться более 70 различных заболеваний (НАКНЦ, ф. 1, оп. 32, д. 17, л. 5). По данным исследовательницы С. С. Смирновой, в Олонецкой губернии 69 % всех умерших до года детей записывались в церковно-приходские книги умершими от родимца (Смирнова, 2002, л. 173). Приведенные цифры показывают, насколько опасным считали это заболевание в народе.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Иоганн Брандштеттер - Бабочки. Основы систематики, среда обитания, жизненный цикл и магия совершенства [litres]](/books/436983/iogann-brandshtetter-babochki-osnovy-sistematiki-s-thumb.webp)