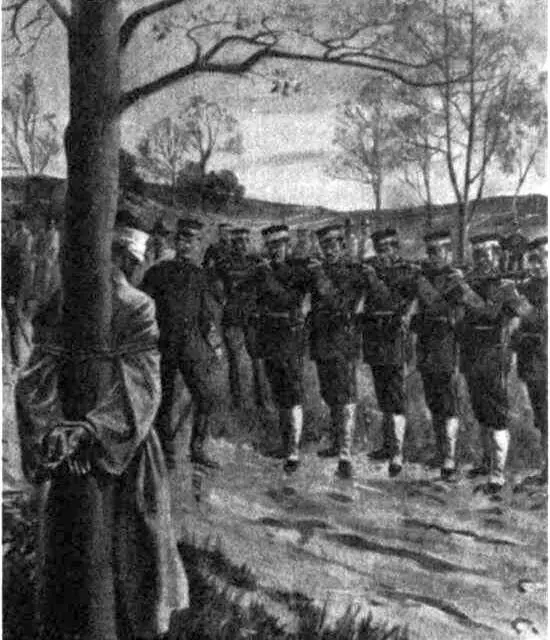

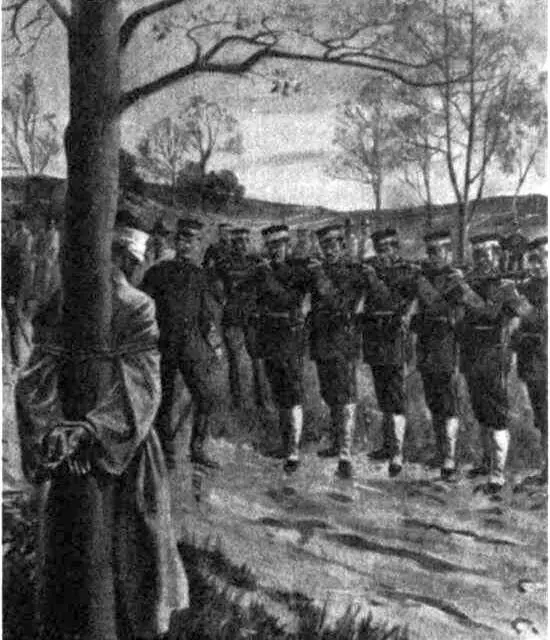

В то время как битвы на суше и море между Российской и Японской империями окончательно решали вопрос о том, какая из двух держав будет доминировать на Корейском полуострове в течение следующих десятилетий, японские военные и гражданские чиновники постепенно входили во владение государственным аппаратом и экономикой Кореи. Пока японские армия и военная полиция жестоко подавляли любые попытки активного сопротивления на оккупированной ими территории (по обвинениям в «прорусском шпионаже», «саботаже» и т. д. было казнено приговорами военных судов 257 корейцев), японские советники «реформировали» Ведомство Двора, выведя из его подчинения ряд важных управлений (железнодорожного строительства и т. д.) и лишив его права собирать дополнительные налоги и акцизные сборы. Это выбивало почву из-под ног Коджона, ибо именно не контролировавшиеся кабинетом министров доходы Ведомства Двора использовались им для тайной дипломатии, финансирования «дружественной» прессы и т. д. Японский советник Министерства финансов, выпускник Гарвардского университета Мэгата Танэтаро (1853–1926), передал японскому «Дайити Гинко» функции центрального банка Кореи и объявил, что в будущем облигации этого банка, наряду с японскими иенами, станут единственной валютой страны. Корейские никелевые монеты, ограниченные теперь в использовании (ими нельзя было, скажем, платить налоги), предлагалось обменивать в отделениях этого банка, но многие из них признавались порченными и обменивались только по заниженной стоимости. Эта «реформа», проводившаяся под предлогом «модернизации корейских финансов», ограбила сотни тысяч крестьян, ремесленников и мелких торговцев, обесценив их сбережения. В то же время находившиеся на счетах «Дайити Гинко» личные средства Коджона были переведены в распоряжение прояпонского кабинета министров. Под контроль японцев перешли корейские почты, японские полицейские инспекторы получили полную власть над провинциальной корейской полицией. Примерно в два раза, до 9 тыс. человек, была сокращена численность корейской армии. К тому времени, как тайный протокол Тафт-Кацура (29 июля 1905 г.), в котором США признавали господство японцев в Корее в обмен на японский отказ от претензий на колонизированные Америкой Филиппины, и поражение России в войне с Японией и признание ею в тексте Портсмутского мирного договора (23 августа /5 сентября 1905 г.) «преобладающих интересов Японии» в Корее, создали внешнеполитические условия для дальнейшей колонизации страны, ключевые сферы ее хозяйства и администрации уже находились в руках колонизаторов.

Рис. 8. Расстрел японскими солдатами корейца, обвиненного в шпионаже в пользу России. Illustrated London News, 25 июня 1904 г.

Видя, что ни в самой стране, ни за ее пределами не существует более серьезных препятствий к юридическому оформлению японского доминирования на Корейском полуострове, японский кабинет принял 27 октября 1905 г. решение о превращении Кореи в протекторат Японии. Для осуществления этого решения в Сеул отправился «тяжеловес» японской политики Ито Хиробуми, попытавшийся вначале уговорить Коджона на «добровольное» подписание договора о протекторате, который передал бы страну практически под власть японской администрации.

Рис. 9. Подписание мирного договора между Россией и Японией в Портсмуте. В центре — Т. Рузвельт, слева — представитель России граф С.Ю.Витте (1849–1915), второй справа — представитель Японии барон Комура Дзютаро (1855–1911).

Коджон, проявив несвойственную ему твердость, отказался. Тогда Ито, приказав изолировать упорно сопротивлявшегося японскому произволу премьер-министра Хан Гюсоля (1848–1930), удовлетворился подписями, поставленными на договоре в ночь с 17 на 18 ноября пяти прояпонски настроенными членами корейского кабинета (Ли Ванъён, Пак Чесун, Ли Гынтхэк, Ли Джиён, Квон Джунхён). Договор, лишавший Корею прав на дипломатические контакты с зарубежными странами и передававший администрацию страны под контроль японского генерального резидента в Сеуле и его подручных на местах, не был даже заверен хранившейся у Коджона государственной печатью. Заполнившей дворец японской солдатне удалось отыскать и использовать в своих целях лишь печать министра иностранных дел Пак Джесуна. Оформленный таким образом договор должен был бы считаться недействительным по всем международным юридическим нормам того времени. Однако ни одна из европейских держав не заявила Японии официальный протест. Как новый член империалистического «клуба», Япония уже получила на практике привилегию попирать нормы международного права в отношении периферийных стран. Тот факт, что первой иностранной миссией, покинувшей Сеул сразу после 18 ноября, была миссия США, на которую Коджон возлагал особые надежды, должен был бы показать Коджону и его окружению полную призрачность их упований на «международное сообщество». Однако, как мы увидим далее, горький урок так и не был усвоен ими до конца.

Читать дальше